出張旅費規程を作れば節税できる?メリットと注意点【サンプル付き】

>>交通費精算を楽にするなら国内累計導入社数No.1の経費精算システム「楽楽精算」

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2025年1月号:https://mic-r.co.jp/micit/2025/)より

仕事で出張がある会社は多いでしょう。経理担当者の皆さんにとっては、出張精算の処理をする、または自身が出張に行って精算をするなど、なにかと触れることが多いのが出張精算ではないでしょうか。

出張に行くと3,000円程度の出張手当が支給されるのが相場のようですが、その条件や金額は企業によりさまざまです。今回は、その出張手当の支給をルール化したり、出張費の扱いを明確したりにするために必要な「出張旅費規程」について、そのメリットと作成方法をご紹介します。

出張旅費規程は、出張経費を支払う側にも受け取る側にもメリットがあります。まだ導入していないのであれば、この記事の内容を参考に作成を検討してみてはいかがでしょうか。また後半では、出張費の精算をさらに楽にする方法もご紹介します。

出張旅費規程の基礎知識

出張旅費規程に関しては法律上、明確な取り扱いがあるわけではありません。しかし、作成することにより実務上で楽になることもあるので、作成することに意味があります。出張旅費規程の概要、範囲、留意すべき点などについてご紹介していきましょう。

出張費の対象範囲

出張費に関して、どこまで出張費の対象に含めるか、出張費の対象範囲に法律上の明確なルールはありません。出張の際に発生する新幹線や飛行機代などの交通費、またホテルなどに宿泊した際の宿泊費、出張する社員の慰労含め出張に対して支払われる日当などを、出張費と考える企業が多いようです。

一方、出張先の接待で支払った食事代や社員旅行などで使われた交通費などは、内容や目的により「会議費」や「福利厚生費」などで処理する必要があります。出張旅費規程を整備することで、出張の際に発生する費用をどこまで出張費として処理するか、例外的なものは何かといったような出張費の範囲や扱い方を明確にすることができます。

出張旅費規程とは?

出張旅費規程とは、出張に必要な経費に関するルールのことです。出張時には、新幹線や飛行機などの交通費、ホテルなどの宿泊費、出張時の慰労や諸雑費の補填としての出張手当があります。これらの費用が、出張旅費規程で定義されています。

こうした出張に必要な経費については、実費精算で処理されることもありますが、それだと実務上で煩雑となります。そのため、これらの煩雑性を解消する目的から、ルールに応じた固定額を支給して精算できる仕組みを規程として整備します。

なお、出張旅費規程は会社ごとに整備されており、内容も異なっています。自社の運用しやすいやり方で、出張旅費規程は整備されているのです。

出張旅費規程に関わる法律

出張旅費規程に関しては、法律などで決まっているものではありません。そのため、会社ごとに作成することが可能です。

一方、会社が出張旅費規程を作成した場合には、労働基準法によって就業規則として取り扱われることになります。そのため、労働基準監督署への届出が求められますので出張旅費規程を作成した場合には留意が必要です。

出張旅費規程作成による2つのメリット

出張旅費規程とは、出張費や日当の扱い方を各企業内でそれぞれルール化するためのものです。出張旅費規程を作成することで得られる大きなメリットが2つあります。それは、「手間の削減」と、「節税対策」です。

メリット1:出張費精算の手間の削減

1つ目のメリットは、「出張費精算の手間の削減」という点です。1日に多数の従業員が出張に行く企業は、毎日のように旅費交通費などの出張経費を精算する手続きが発生し、大変なことになってしまいます。

この手間を削減するため、出張旅費規程にて実費精算ではなく固定額を支給することを定め、出張旅費精算の手続きを簡略化する企業も見られます。出張先の距離に応じて支給額が定められており、その金額内で旅費交通費、宿泊費を収めるようにする形です。

出張が多い企業でなくても、出張の内容や経路などを確認・承認することに苦労されている上席者や、交通機関や宿泊先を一つひとつ調べて処理をする出張経費の精算の手続きで苦労されている経理の方は多いでしょう。こうした場合、出張旅費規程を作ることで、それら煩雑な事務作業を減らすことができます。

メリット2:出張費を経費にして節税対策 支払側も受取側も幸せに

2つ目のメリットである「節税対策」は、出張日当を支給した場合、下記のように支払側(会社)と受取側(一般社員・役員)にそれぞれメリットがあります。

<支払側(会社)>

税率が約48%と想定すると、100万円を支給した場合は48万円の節税になります。また、出張経費は非課税の対象です。非課税とされる旅費の範囲について、国税庁では以下のように定義しています。

(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

引用:国税庁HP 〔旅費(第4号関係)〕(非課税とされる旅費の範囲)

(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

上記の基準に沿って定められた出張経費であることを明示するためにも、出張旅費規程の作成が必要なのです。

<受取・もらう側(一般社員・役員)>

たとえば、出張日当で100万円をもらうと、年収がそのまま100万円増えることになります。所得税は収入により税率が変わりますが、最高税率である50%の場合は、税金50万がお得になります。

このように、出張旅費規程の作成は会社にとっても、役員や一般社員の方にとってもメリットがあります。

なお、この支給額は、代表者の場合は1日あたり2万円程度であれば妥当な金額であり、税務署からの指摘があっても問題ないと言われています。代表者の出張が多い会社は大きな節税効果がありますので、出張旅費規程の設定は会社への貢献度の特に高いものとなるでしょう。

出張旅費規程で定める支給金額の相場

次に、出張旅費規程で定める支給金額の相場について見ていきましょう。先述した通り、出張費は非課税になる範囲がありますが、具体的な金額は定義されていません。そのため、同業種や同規模の企業と比較して、かけ離れた金額にならないように設定することが無難でしょう。

国内出張費の相場

まずは、国内出張費の相場を見ていきましょう。一般的には、役職ごとに支給金額に差をつけています。

出張手当と宿泊費

国内出張の場合、役職ごとの平均支給額は以下の通りになります。日帰り出張と宿泊を伴う出張で、平均支給額が異なります。

| 役職 | 日当 | 宿泊費(1泊あたり) | |

| 日帰り出張 | 宿泊出張 | ||

| 部長 | 2,666円 | 2,900円 | 9,835円 |

| 課長 | 2,479円 | 2,711円 | 9,345円 |

| 一般 | 2,094円 | 2,355円 | 8,605円 |

出張手当と宿泊費

海外出張の場合、国内出張と比較して平均支給額は大きくなります。

海外出張費の相場

| 役職 | 日当 | 宿泊費(1泊あたり) | ||||

| 北米 | 中国 | 東南アジア | 北米 | 中国 | 東南アジア | |

| 部長 | 5,593円 | 5,185円 | 5,226円 | 16,385円 | 13,570円 | 13,588円 |

| 課長 | 5,308円 | 4,888円 | 4,932円 | 15,435円 | 12,822円 | 12,833円 |

| 一般 | 4,913円 | 4,514円 | 4,543円 | 14,621円 | 12,085円 | 12,092円 |

参考:産労総合研究所 2019年度国内・海外出張旅費に関する調査

通常は、役職や移動距離に応じて金額が区分されていることが多いでしょう。会社によっては対象が役員のみであったり、上記のように区分を国内・海外などに分けたりします。また、2019年1月より「国際観光旅客税」、いわゆる「出国税」が施行され、経費扱いとなる場合とそうでない場合があります。詳細については、以下の記事でご覧ください。

経理プラス:2019年から出国税が施行 海外への出張精算はどう変わる?

出張旅費規程を作る際の6つのポイント

出張日当を支給するためには、タイトルの通り「出張旅費規程」の作成が必要となります。ここでは出張旅費規程を設定する際のポイントをお伝えします。また、記事後半で出張旅費規程のサンプルも示しておりますので、それらを参考にしながら作成してみてください。

ポイント1:ルールを決定する

実際に出張旅費規程を作る場合は、以下のルールを定めます。

- 役職ごとに出張時の日帰りや宿泊、国内・海外別などによる金額の決定

- 役員だけでなく、従業員も含めた適用範囲は全員として支給されるものであることの決定

- 出張時の活動記録を残すための出張報告書の提出義務と管理部門の決定

- 旅費の精算方法 など

出張旅費精算書や出張報告書のテンプレートは、インターネットで検索するとたくさん出てきます。「経理プラス」でもテンプレートを用意しているので、ぜひご活用ください。

(参考)

経理プラス:出張旅費精算書テンプレート

経理プラス:出張報告書テンプレート(Excel形式)

経理プラス:出張報告書テンプレート(Word形式)

ポイント2:日当料金を設定する

日当料金はどのように設定され、出張経費を実費で精算する方法と日当として支給する方法はどちらがお得なのでしょうか。結論として、日当として支給する方法の方が節税効果は大きくなり、一般的な支給方法になります。

出張経費を実費で精算する場合は、他の経費精算と同じく、実際に使用した経費金額を精算します。かかったコストだけで精算するため、固定額で支給するよりはコスト削減効果があります。一方で、日当として支給すると出張経費精算の手間が削減され、節税対策としての効果も期待できるのです。コスト削減という面では実際にかかった費用の方ですが、手続きなどを勘案すると実はコスト削減面でも日当として支給する方が大きいかもしれません。さまざまな面を考慮すると、日当の方がメリットは大きいことが分かるでしょう。

ポイント3:全社員に周知する

ポイント1でも示した通り、出張旅費規程は税法上で対象者を限定することができず、代表者を含めた全員に適用しなければなりません。1人の会社の場合や、家族従業員だけの会社であれば特に問題ないでしょう。しかし、従業員がいる場合は全員に伝えて周知させ、不公平感をなくす必要があります。また、周知と同時に、日当等の稟議フローや日当を管理する管理部門(労務等)の役割を定めておくことも大事なポイントです。

ポイント4:株主総会決議を行う

出張旅費規程は会社規程であり、株式会社の決議事項になります。そのため、作成しただけでは規程の効果がありません。忘れずに株主総会を開催し、議事録を残しておくようにしましょう。

ポイント5:想定外の事態に対応できる規程にする

出張中は、出張者に事故や傷病が発生する可能性があります。特に海外出張なら、テロ発生地域などへの渡航で想定外の事態が発生するリスクが大きいでしょう。そのため、想定外の事態に対応できる規定にしておくことも大切です。

ポイント6:設定金額を見直す

税務調査において、出張旅費規程の内容を確認された際に、規定した出張日当の支給額が高額すぎる場合は支給額の損金算入が認められず、否認されることもあります。否認された場合は、会社は損金算入することができず、もらった人にも所得税として税金がかかってしまいます。そのため、決定した支給額を一度見直しましょう。そうすることで、設定金額の理由がより明確になり、しっかりとした対応が取れます。

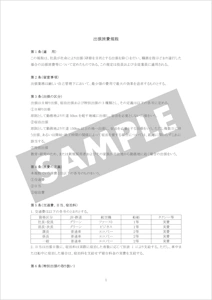

出張旅費規程のサンプル(テンプレート)

経理プラスからはこれまで解説した内容を踏まえた出張旅費規程を無料でダウンロードできる形で提供しております。これから出張旅費規程を作成される方、また見直しを行いたい方などは是非参考にお役立てください。

経理プラス:出張旅費規程テンプレート

出張旅費規程を導入する際の注意点

これまで、出張旅費規程を導入した場合のメリットをご紹介してきました。一方で、導入時には注意すべき点もあります。ここからは出張旅費規程を導入するにあたって、注意すべき点を見ていきましょう。

会社の支出が増える可能性がある

出張旅費規程が作成されるまでは、出張日当などが支給されていなかったかもしれません。しかし、出張旅費規程を作成すると、規程の内容によっては全従業員の出張に対して出張日当が支給されます。これは、従業員での不公平感をなくすためであり、「役員や一部の従業員だけに支給する」と言うことができなくなります。従来、役員や一部の従業員にのみ出張日当を支給していた場合には、出張旅費規程を作成することにより会社全体として支出が増える可能性があります。

また、これまで実費精算としていたものを固定額とすることで、実費以上の金額を支払う可能性があります。これもまた、会社の支出が増えてしまう要因の一部となるでしょう。

税務調査で必要な書類を残す必要がある

出張旅費の支給は原則として、給与にはならず非課税扱いとなります。また、適切な額で出張旅費規程に定められていれば、交通費や宿泊費、出張日当は実費精算でなくても問題ありません。そのため、税務調査においてもチェックされやすい項目となっています。

出張旅費に関しては領収書などをもらえないケースも多く、カラ出張が行われてしまう可能性もあるでしょう。税務調査時に適切に説明するためにも、以下の書類を残す必要があります。

- 出張にかかる経費の領収書

- 出張報告書

- 出張経費精算書

これらの書類を効率的に管理する方法については、後ほどご説明します。

経費精算システム「楽楽精算」で出張経費精算の手間を省こう!

出張旅費規程の作成・設定に合わせて、出張旅費精算書の提出が必要です。経費精算システムを活用することで、同書類の提出や出張経費の精算をさらに楽に行うことができます。ここで、株式会社ラクスが提供している経費精算システム「楽楽精算」を例にご紹介します。

クレジットカード連携による効率化

出張費は新幹線や飛行機での移動の場合、旅費交通費が高額になることが多く、企業によっては仮払金の支給などをしているのではないでしょうか。しかし、できることなら現金のやり取りはなくしたいものです。そういったときに便利なのが、コーポレートカードの活用です。

「楽楽精算」なら、事前に支給しているコーポレートカードと社員を紐づけておくことで、申請者は利用明細のデータを使って精算することができます。例えば領収書をかき集め、金額や経路などの旅費交通費について手入力するという手間を削減することが可能です。

また、経理担当者もデータをそのまま使っているため、入力ミスや不正な水増しを心配する必要がなくなるでしょう。さらに、「楽楽精算」とコーポレートカードを連携すると紙の利用明細が届くよりも早く精算作業を進められるため、月次決算の早期化にもなります。

日当・宿泊手当の自動計算による効率化

手当の計算は出張の期間や距離、また役職によって金額が変わります。そのため、計算が煩雑になりやすくミスも多いものです。また、出張が頻繁ではない場合はルールがわからず経理に問い合わせてきたり、ひどい場合は適当に申請されて間違っていたりする場合もあるでしょう。「楽楽精算」では手当の算出ルールを事前に登録しておくことで、申請者の入力情報に合わせて日当計算が自動で行われるため、申請者も経理担当者も精算業務のストレスが大きく軽減されます。

機能の詳細はこちらでもご紹介しておりますので、是非ご覧ください。

経理プラス:旅費精算の不満を解消!おすすめの旅費精算システムを徹底解説!

旅費・出張費の精算だけじゃない!交通費精算も「楽楽精算」で効率化

「楽楽精算」には旅費・出張精算以外にも、精算業務を効率化する機能があります。

領収書読み取り機能による効率化

出張はもちろん、交際費や物品購入の経費精算で面倒な作業として、領収書の転記作業や申請書への貼付作業があります。紙やエクセルで経費精算を運用している場合、エクセルの精算書に日付や金額などを入力し、印刷をした後に領収書をのり等で貼り付けるといった作業が発生します。忙しいときにこれらの作業をするのは億劫に感じますし、きちんと貼りつけられていなかったために、経理部門に届くころには行方不明になっているということも多いのではないでしょうか。

「楽楽精算」にはOCR機能(領収書読み取り機能)があり、PCの場合はスキャナで取り込んだPDFの文字情報を自動でデータ化することが可能です。スマートフォンの場合は「楽楽精算」専用アプリをインストールし、カメラで領収書をパシャっと撮るだけで、日付や金額等の情報を自動でデータ化してくれます。それらのデータを使って経費精算を行うことができるため、転記の手間はもちろん、入力間違いなどのミスも防止することができます。

経費精算の便利な機能については、こちらでもご紹介しております。

>>交通費精算を楽にするなら国内累計導入社数No.1の経費精算システム「楽楽精算」

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2025年1月号:https://mic-r.co.jp/micit/2025/)より

出張旅費規程の作成は会社と従業員の双方にメリットがある

出張が多い企業ほど旅費交通費の精算などに手間がかかるなど、出張旅費規程は企業にも従業員にもメリットが大きいものです。そのため、作成しない手はありません。本記事のポイントを踏まえて、出張旅費規程を作成してみてはいかがでしょうか。作成にあたっては留意すべき点もあるので、確認しながら作成を行い、必要な手続きを踏みましょう。

また、出張経費精算の方法を見直す良い機会ですので、出張旅費規程の作成に合わせ、経費精算システムの導入も検討してみてはいかがでしょうか。

出張旅費規程についてのQ&A

出張旅費規程について気になる内容をQ&Aでご紹介していきます。

Q1.出張旅費規程はどのようにして作成する?

出張費については法律などで明確に決まっているものではなく、特定の様式などもありません。インターネット上などサンプルは多数あるので、サンプルを活用して自社に合った内容にカスタマイズし、出張旅費規程を作成すると良いでしょう。作成にあたっては、PCの文書作成ツールなどを活用して作成してください。

Q2.出張旅費規程は誰が作成する?

出張旅費規程は会社が作成します。なお、出張旅費規程は会社の規程となるため、株主総会決議が必要です。作成しただけでは効果を発揮しないため、必ず株主総会決議を経ましょう。

また、出張旅費規程は労働基準法上、就業規則にあたるため、労働基準監督署への届出が必要となります。出張旅費規程は作成するだけではなく、株主総会の決議を経て、労働基準監督署へ届出を行いましょう。

Q3.出張旅費規程は移動距離が何kmから適用される?

出張旅費規程に関して、移動距離に制限はありません。そのため、自社で設定することが可能です。何km以上でなければ出張にあたらないという決まりはなく、10km以上としても問題ありません。

大企業などでは、片道100km以上などとなっているケースもあります。ただし、必ずしもそれを当てはめる必要がないため、自社の実態に合わせて何km以上を適用するのか設定しましょう。

Q4.社長の出張日当の相場はどれくらい?

社長の出張に絞った調査はなく、参考に部長クラスの日当の相場についてご紹介しましょう。日帰り出張の日当では2,666円、宿泊出張の日当では2,900円となっています。また、宿泊出張の宿泊料は9,835円です。一方、海外出張となった場合の日当は北米地域で5,593円、中国地域で5,185円となっています。また、宿泊料は北米地域で16,385円、中国地域で13,570円となっています。

なお、これらはあくまで2019年度の調査となっているため、状況に応じて設定が必要となってきます。

参考:産労総合研究所 2019年度 国内・海外出張旅費に関する調査

Q5.出張日当の仕訳に使う勘定科目は?

出張規程に基づき、支給された出張日当は実費ではないものの、出張時に発生するものとなります。そのため、出張時の日当は「旅費交通費」で計上されることが一般的です。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。