損金不算入とは?交際費などの6項目の費用をしっかりと理解しよう

会計処理の中で「損金」という言葉が頻繁に出てくることがあります。損金は会計上で利益から除かれるものであり、経費などの費用が該当します。しかし、経費の一部には損金にならない「損金不算入」というものも存在します。この記事では、損金不算入とはどのようなものか、また、損金扱いになるもの、ならないものの区分、損金不算入のときの計算方法などについて解説していきます。ぜひ参考にしてください。

損金不算入とは

はじめに、「損金不算入」について確認していきましょう。企業の利益ともいえる所得には、個人の所得税のように「法人税」がかかります。この法人税を削減しようとするなら、所得を抑えることとなります。

所得は、支出となる費用を多く計上することで抑えることができますが、節税目的で不当に費用が計上される可能性があります。そのため、「費用であってもその一部(または全部)は所得から差し引くことはできない」という「損金不算入」という仕組みが出来ているのです。

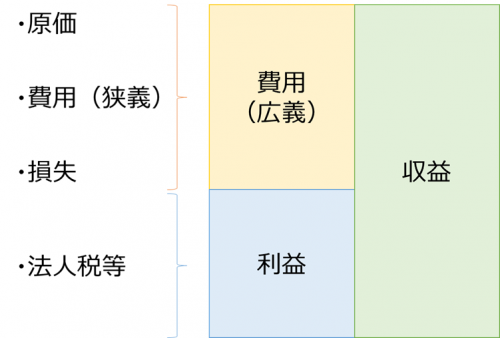

「損金」にあたるものとしては、「原価」「費用」「損失」の3つが存在します。

売上などの収入から、損金となる支出を差し引くと、最終的な企業所得となるわけです。しかし、いくら支出分であったとしても、一部に損金扱いとならないものがあり、それが「損金不算入」となります。損金扱いにならないということは企業所得が増えますので、その分法人税がかかります。

ある支出が損金扱いになるかどうかの判断は、節税にも関係してきますので、通常の会計処理では損金不算入をできるだけ最小限にすることが大切です。

損金と費用(経費)の関係

損金は、原価、費用、損失の3つであることは上述で触れました。このうち、狭義の意味での費用とは、主に販売費、一般管理費などに該当するものを指しています。いわゆる「経費」といわれるものです。また、「原価」は売上原価であり、「損失」は資本等取引以外の損金です。

「経費ならば普通は損金扱いなのでは?」とイメージされるかもしれませんが、税務上として一部は「損金不算入」と定められているものがあります。所得を極端に少なく申告して節税をするといったことにならないように、全ての経費を無差別に損金と認めず、一定の線引きをしているのです。

「損金不算入」は、会計の仕訳上、間違いなく「費用」として扱われるのですが、税務上は「損金」になりません。費用として会社のお金は減るものの、所得税はかかるという仕組みですから、損金と費用はしっかりと区別して理解することが大切です。

損金のうち、「原価」を計上するタイミングは、売上が益金として計上されるときと同時とされています。たとえば建設業であれば、未完成で売上に計上されるまでは、その未完成物の原価を損金に計上することはできません。

また、「費用」は支払う義務が法律上確定した時点で損金に算入することになっています。これは、計上時期に融通を持たせることを避けるために作られているルールです。このような計上のルールがあるため、極端に損金を増やし節税することは、できないことになっています。

損金不算入の対象と損金算入の対象

どのような費用が損金不算入となるのでしょうか。主な費用は次のとおりです。なお、損金不算入であっても、要件に該当することで損金扱いとすることができます。

交際費

交際費等は、交際費、接待費、機密費など事業のために支出した費用ですが、原則的に損金不算入です。しかし、次の要件を満たすものについては損金算入となります。

- 従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行のための費用

- 事業のための飲食等で参加者の人数で割った金額が5,000円以下の費用

- 事業用のカレンダーや手帳など贈答用の費用

- 会議のための茶菓子、弁当などの費用

- 新聞、雑誌等の費用

また、後述で詳しく説明しますが、会社規模によって交際費等の一定の範囲を損金と損金不算入に分けて計上します。

なお、交際費の損金算入については、こちらの記事も参考にしてください。

経理プラス:「接待交際費の損金算入 知っておくべき経費計上のルールとポイント」

役員報酬・役員退職金

役員報酬などは、原則として損金不算入のものです。一般的な従業員の給与と同じく、一般経費扱いではありません。役員報酬を経費にしない理由は、意図的に報酬を高額にして、所得を抑えることを防止するためです。役員退職金の損金算入については、こちらの記事も参考にしてください。

経理プラス:「役員退職金は損金算入できる! ポイントは計算方法にあり」

寄附金

寄附金は基本的には損金扱いです。しかし、節税対策として不当に利用される可能性が少なくないため、寄附金が損金と認められる範囲は、「資本金の額×1/400 + 所得の金額×1/40」と決められています。なお、寄附金の損金算入については、こちらの記事も参考にしてください。

経理プラス:「寄附金で法人税が安くなる?寄附金による損金算入と税額控除」

減価償却超過額

損金とした減価償却資産の償却額が限度額を超えるときに損金不算入となります。

同族会社の取引

同族会社の取引で、所得を削減するために通常取引から逸脱しているものに関し、損金不算入となります。同族間で便宜を図った行為を防ぐためです。

税金

法人税、国税・地方税等とこれらの税金に関わる延滞税などは損金不算入となります。また、法人が支払う罰金、過料、違反金なども損金にはなりません。

損金不算入額・損金算入額の計算方法(交際費の場合)

損金不算入の対象の内、一部は損金算入することができ、それぞれ計算方法が定められています。中でも交際費の計算方法は少し複雑となり、損金算入の方法に複数のパターンがあります。どの方法を選択するかの一例をご紹介します。まず、会社規模として資本金が1億円以上か否かに分かれます。

- 資本金1億円超え・・・・・・交際費のうち飲食費の50%は損金算入

- 資本金1億円以下・・・・・・①800万円まで損金算入

②飲食費の50%を損金算入

資本金1億円以下の企業の場合、損金算入はふたつの方法から選択することが可能です。どちらを選択した方がよいか迷う方もいるかもしれませんが、主に接待交際費が1,600万円超えなら②の方法が有利になりやすく、1,600万円未満なら①の方法が有利になりやすいでしょう。

なお、上述で触れた通り、交際費のうち飲食などで一人当たり5,000円までは交際費から除かれ、会議費などとして損金算入されます。交際費は使途や金額によって細かく扱いが変わります。参加人数の他、誰と飲食をしたのかも記載が求められますので、会計処理を行うときには十分に気を付けましょう。

まとめ

損金の中でも費用にあたる経費類は、一つひとつの取り引き内容によって損金か損金不算入のどちらかに分類されます。会社の所得を調整する目的になりやすいものは、基本的に損金不算入であることが多いでしょう。特に交際費については、損金と認められるかどうか、税務調査などでもチェックされやすい項目です。日頃から正確な会計処理ができるように、しっかりと理解しておきましょう。

この内容は更新日時点の情報となります。掲載の情報は法改正などにより変更になっている可能性があります。