相殺領収書の無料エクセルテンプレート|書き方・作成方法を解説

相殺領収書は、取引先との相殺処理を証明するために発行する書類です。主な記載項目には、日付・金額・相殺についての但し書きなどが含まれます。

本記事では、相殺のメリット・デメリットや、相殺領収書を手軽に作成するための無料エクセルテンプレートを紹介します。

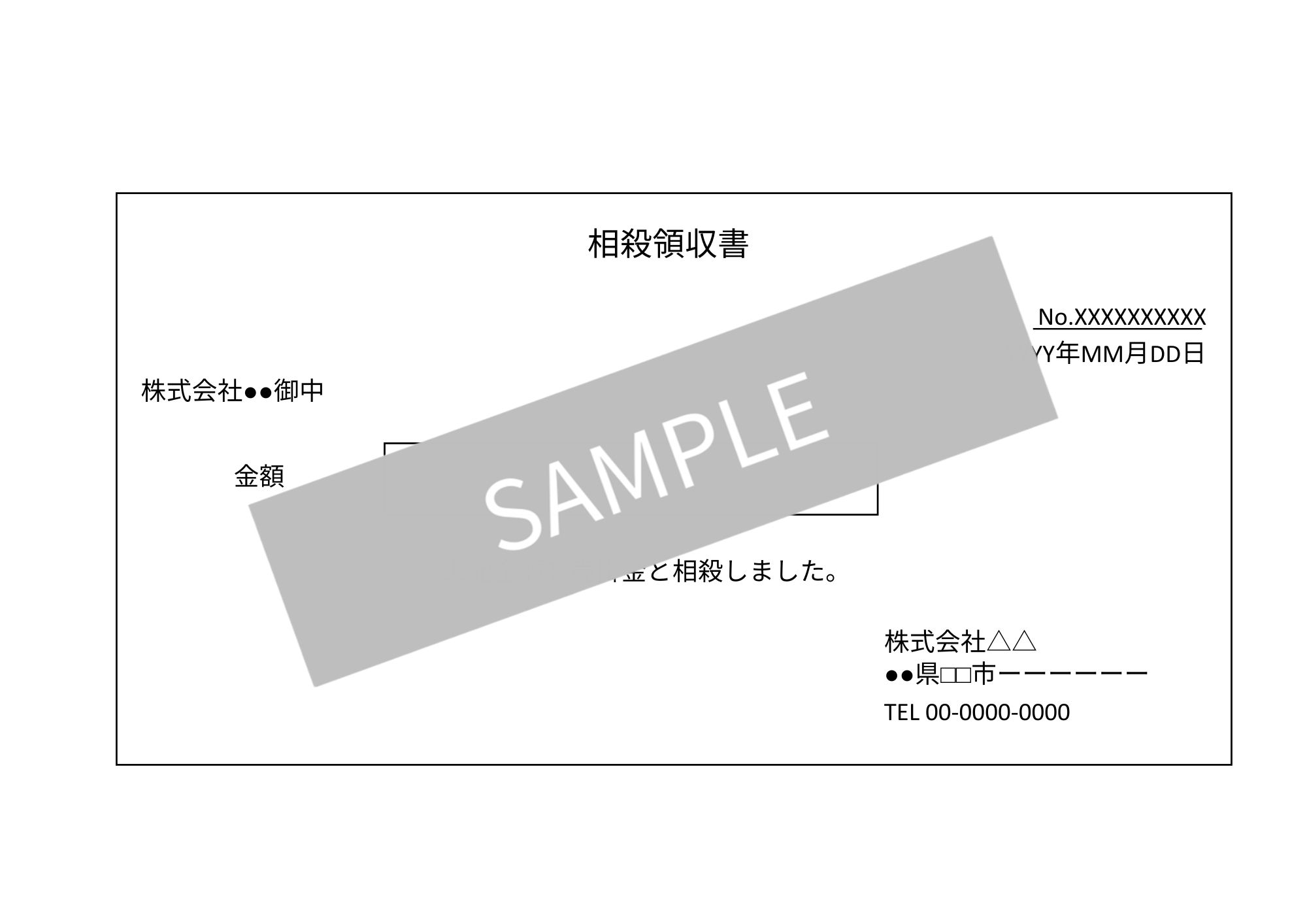

相殺領収書の無料エクセルテンプレート

相殺領収書は、自社と取引先の間で発生した買掛金・売掛金を相殺する際に必要となる書類です。そこで、初めての方でも簡単に作成できるエクセル形式の無料テンプレートをご用意しました。このテンプレートを使うことで、相殺領収書を作成する手間を省けます。

相殺処理を予定している場合は、ぜひご活用ください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

相殺領収書とは

相殺領収書とは、相殺処理したことを証明するための書類のことです。ビジネスでは、双方が有する債権を金銭の移動をせずに打ち消しあって取引を完了させることを相殺処理(相殺・相殺取引)と呼びます。

一般的に、相殺領収書で相殺処理する対象となる勘定科目が、買掛金と売掛金です。買掛金は購入した商品やサービスに対して、後日支払わなければならない金額を指します。一方、売掛金は提供した商品やサービスに対して、後日受け取る予定の金額のことです。

買掛金と売掛金を相殺するメリット・デメリット

ここから、買掛金と売掛金を相殺するメリットとデメリットについて解説します。

相殺のメリット

買掛金と売掛金を相殺することで、振込や処理にかかるコストや経理担当者の業務負担を軽減できる点がメリットです。

通常、買掛金を支払う際は、口座振込などでお金を動かさなければなりません。しかし、相殺することで、振込みの手間を省けるうえに、買掛金を払う際の振込手数料や売掛金を回収する際に金額次第で貼付が必要な収入印紙額の負担を軽減できます。

また、相殺することで売掛金を抱えたままでいるリスクを軽減できる点もメリットです。買掛金と相殺して、自社が抱える売掛金額を減らすことで、売掛金を回収できなくなるリスクを軽減できます。

相殺のデメリット

通常の処理と比べると、お金の動きを把握しづらくなる点が、買掛金と売掛金を相殺するデメリットです。相殺の金額だけを確認しても、いつ・どのような取引に対する買掛金(売掛金)を解消したのかがわからない可能性があります。

また、お金を動かす手間がなくなる一方で、双方で話し合って相殺領収書を発行するなどの負担が生じる点もデメリットです。

相殺時に相殺領収書が必要な理由

帳簿だけでは相殺処理の内容がわかりにくいことが、相殺領収書の発行が必要な理由です。

また、相殺領収書はエビデンス(証明書類)としての役割も果たします。相殺領収書で双方の合意のもとに相殺したことを明らかにしておけば、のちに「同意した」「同意していない」といった主張の食い違いによるトラブルを回避できるでしょう。

なお、法律で相殺領収書の発行は特段義務付けられているわけではありません。そのため、税務調査上においても相殺領収書は必須ではありませんが、説明のしやすさ等を考えると発行しておく方が無難でしょう。

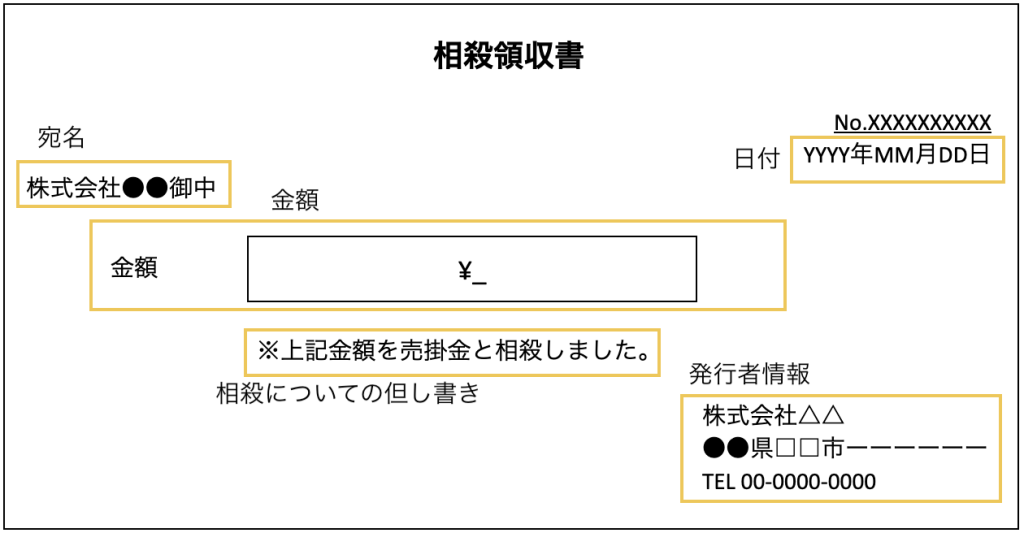

相殺領収書の書き方・記載項目

相殺領収書に記載する主な項目は、以下のとおりです。

- 日付・宛名・発行者情報

- 金額

- 相殺についての但し書き

ここから、各項目の書き方について解説します。

日付・宛名・発行者情報

相殺領収書には、日付の記載が必要です。取引先と話し合ったうえで、金銭の受け渡しが発生しない場合は相殺処理した日、金銭の受け渡しがある場合は授受日を記載します。

日付は、金額の右上あたりに記載しましょう。取引を管理しやすくするため、日付の上(もしくは下)に通し番号をつけることもあります。

また、金額の左上には宛名を記載します。取引先の名称を間違えないよう、正式な書類を確認したうえで記載しましょう。

さらに、金額の右下には発行者情報を記載します。事業者名とあわせて住所や電話番号を記載することが一般的です。

金額

相殺領収書の中央に相殺する金額を記載します。改ざんの余地がないことを示すため、金額の頭部に「¥」もしくは「金」、末尾に「-」もしくは「也」をつけることがポイントです。

なお、相殺と同時に金銭の授受も発生する場合は、「相殺金額」「領収金額」「受領合計」の3行を記載する方法や、相殺領収書とは別に金額を受領した分の領収書を発行する方法などがあります。

相殺についての但し書き

相殺についての但し書きを相殺金額の下に記載します。但し書きとは、取引内容を明確にするための項目です。

通常の領収書とは異なることを明確にするため、「※上記金額を売掛金と相殺しました」などの文言を記載します。税務調査で収入印紙の貼付が必要と判断されかねないため、文言の記載を失念しないことが大切です。

なお、相殺時に金銭の授受が発生する際、但し書きで「うち、売掛金15万円と相殺」などと内訳を記載することもあります。

相殺領収書を作成する際のポイント

相殺領収書を作成する際の主なポイントは、以下のとおりです。

- 基本的に収入印紙の貼付は必要ない

- 原則として双方で発行する

それぞれ解説します。

基本的に収入印紙の貼付は必要ない

基本的に、相殺領収書には収入印紙の貼付が不要です。

売上代金を受け取った際に発行する受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当するため、収入印紙を貼らなければなりません(代金5万円以上の場合)。一方、相殺領収書は相殺による売掛債権の消滅を証明するものであり、金銭受領の事実を証明するものではないため、第17号文書には該当しないものとされています。

なお、一部相殺で金額の受領がある場合は、相殺以外の部分の額が第17号文書の記載金額にあたるため、金額によっては収入印紙の貼付が必要な点に注意が必要です。

原則として双方で発行する

相殺領収書は、原則として双方で発行することもポイントとして挙げられます。自社だけで相殺領収書を発行していると、のちに相手側から「相殺に同意した記憶はない」と主張される可能性があるためです。

トラブルや混乱を防ぐためにも、相殺を進める際は取引先とあらかじめ打ち合わせをして、極力同じ日に双方で相殺領収書を発行しましょう。

インボイス制度に対応した相殺領収書とは

取引先から、インボイス制度に対応した相殺領収書の発行を依頼される可能性もあります。インボイス制度とは、2023年10月1日から始まった、消費税の仕入税額控除の方式です。

消費税の仕入税額控除を適用するために、買い手はインボイスを入手したり保存したりしなければなりません。インボイス制度に対応した領収書に必要な主な項目は、以下のとおりです。

- 交付先の氏名・名称

- 売り手の氏名・名称・登録番号

- 取引年月日

- 取引内容(相殺前の請求額・相殺金額・相殺後の金額)

- 適用税率

- 消費税額

なお、あらかじめ適格請求書(インボイス)を発行している場合、領収書をインボイス制度に対応させる必要はありません。

まとめ

相殺領収書とは、取引先と売掛金・買掛金を相殺する際に作成する書類です。相殺にあたって、本記事で紹介した無料エクセルテンプレートを活用すれば、必要な項目を押さえてスムーズに領収書を発行できます。

相殺領収書を発行する際は、通常の領収書と異なり原則として収入印紙の貼付が不要である点がポイントです。ただし、金銭の授受が発生する際は収入印紙が必要になることがある点に注意しなければなりません。

また、後々のトラブルを回避するために、双方で相殺領収書を発行することも大切です。相殺を進める際は、相手と十分に打ち合わせをしたうえで、相殺領収書を発行しましょう。