注文請書の無料エクセルテンプレート|記載項目と書き方を解説

注文請書とは、受注者が注文を受けたことを発注者に対して正式に伝えるための書類です。発行は任意ですが、取引内容を明確にし、納品や金額に関する認識のズレを防ぐメリットがあります。

本記事では、注文請書を発行する目的や記載項目・書き方、収入印紙が必要な場合について解説します。

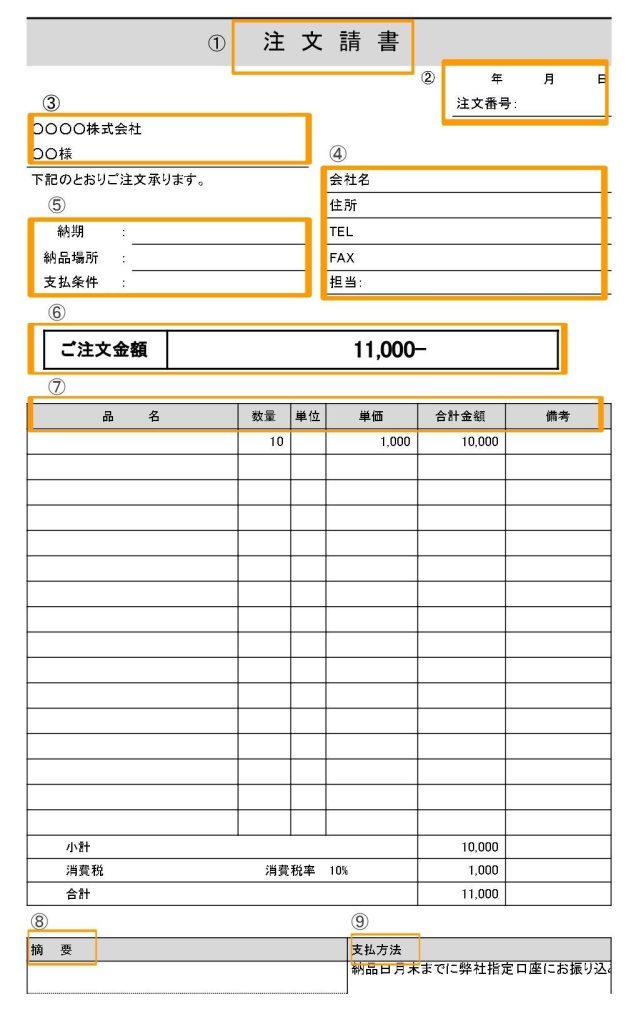

注文請書の無料エクセルテンプレート

注文請書は、受注者が注文内容を承諾したことを発注者に示すために作成する書類です。注文を受けたあとにその内容を確認し、必要に応じて発行します。発行に法的義務はありませんが、注文内容の確認や記録を明確にすることで、取引後のトラブルを未然に防ぐ効果があります。

ここでは、注文請書を簡単に作成できるエクセル形式の無料テンプレートをご用意しました。必要項目を記載するだけで注文請書を簡単に作成できます。ぜひご活用ください。

注文請書とは?

注文請書とは、受注者が注文を請けたことを発注者に報告するための書類です。注文を間違いなく受注したことを示すために送ります。

ここでは、注文請書と注文書の違いや発行する目的について解説します。

注文書との違い

注文請書は、受注者が発注者からの注文内容を確認し、その注文を正式に受けたことを示すために発行します。一方で、注文書(発注書)は、発注者が商品やサービスを依頼する際に作成する書類です。数量、金額、納期などの要望が記載されています。

注文請書はこの注文書の内容をもとに、受注者がその注文を受け入れたことを明確にするために作成されます。取引の内容や条件に誤解がないよう、記載内容は具体的かつ正確であることが大切です。

このように、注文書と注文請書は対となる書類であり、取引の透明性と確実性を高めるために重要な役割を果たします。

注文請書を発行する目的

注文請書の発行は義務ではなく、あくまで任意です。主な目的は、注文後に発生し得るトラブルを未然に防ぐことにあります。たとえば、商品が納期に届かない場合や、サービスの内容に相違があった場合、発注者は注文請書を証拠として、注文内容を明確に示すことができます。

また、受注者にとっても、注文請書をあらかじめ用意しておくことで、記載されていない要求や内容の変更を求められた際に、合理的に断る根拠にできるでしょう。

発行するタイミング

注文請書を発行するタイミングは、発注者から注文書を受け取ったあと、内容を確認してからです。注文書に記載された条件に問題がなく、受注者が対応可能であると判断した場合に、正式に注文請書を作成・発行します。

この注文請書の発行をもって、発注者と受注者の間で契約内容についての合意が成立したものとみなされます。注文請書を発行したあとは、一方的な条件の変更や内容に対する異議申し立てが困難になるため、十分な確認が必要です。

注文請書に記載する項目と書き方

注文請書に決まった書式はありませんが、書類の目的を果たすために必ず記載すべき項目があります。

ここでは、 注文請書のテンプレートを見ながら、記載項目と書き方を解説します。

① タイトル

注文請書には、書類の内容を明確にするため、必ずタイトルを記載しましょう。「注文請書」と大きく表示し、書類の中で最も目立つようにして、ひと目で内容が分かるようにしてください。

ただし、取引の性質や業界の慣習によっては異なるタイトルを用いることもあるため、事前に取引先などに確認しておくことが大切です。

② 発行日・注文番号

発行日には、注文請書を発行した日付を記載します。この日付は、注文書よりも前の日付を記入しないよう注意が必要です。注文請書は通常、注文書が発行されたあとに作成されるため、注文書の日付よりも前の日付を記載すると、契約の時系列に矛盾が生じる可能性があります。

なお、注文請書は発注内容を承諾した意思を示す文書であるため、実際に受注した日を記載しても問題はありません。

さらに、注文書と同じ注文番号をつけておくと、書類を整理する際に役立ちます。請求書などの関連書類とも紐付けができ、社内での情報共有や過去の注文履歴の検索がしやすくなります。

万が一トラブルが発生した際にも、該当の注文請書をすばやく特定できるでしょう。

③ 発注者の情報

タイトルの下には、注文請書の送り先となる発注者の情報を記載します。注文書に記載されている情報に基づいて、企業名および担当者名を正確に記載することが大切です。

担当者名が不明な場合は、会社名のあとに「御中」を付けて記載してください(例:〇〇株式会社 御中)。一方、担当者が判明している場合は、「〇〇株式会社 経理部 〇〇様」といった形式で記載することで、相手企業内での確認や処理がスムーズになります。

④ 受注者の情報

書類の右側には、注文請書を発行する受注者の情報を記載します。自社の担当者名に加え、電話番号、FAX番号、メールアドレスなど複数の連絡手段を明記しておくと、問い合わせ時に役立ちます。

特に、内容に関する確認や、トラブル発生時など緊急の連絡が必要な場合、迅速な対応につながるよう、正確で分かりやすい連絡先の記載が大切です。

⑤ 納期・納品場所・支払条件

取引上のトラブルを防ぐため、納期や納品場所、支払条件なども必ず明記してください。

これらの項目は、発注者と合意した内容のみを記載しましょう。もし注文書の内容が対応困難である場合は、発注者に相談して交渉のうえ、内容の修正を依頼します。修正後の注文書を受け取ったうえで、それと同一内容の注文請書を作成・返送してください。

⑥ 合計金額

注文請書には、支払額を明確にするために合計金額を必ず記載します。合計金額を明記することで、発注者と受注者の間で「金額に対する認識のズレ」を防ぐことができます。

単価や数量の記載があっても、計算ミスや合計金額への誤解が起きる可能性があるため、合計金額をはっきり示すことで、トラブルの防止にもつながるでしょう。

⑦ 受注内容・金額

合計金額とは別に、受注者が納品する商品やサービスについて、品目ごとに内容・数量・単価・合計金額などを具体的に明記する必要があります。複数の項目がある場合は、分かりやすく整理し、取引内容が明確に把握できるようにしましょう。

また、契約金額や提供内容によっては、後述する収入印紙の貼付が求められる場合があります。そのため、金額については税抜価格・消費税額・税込金額までをきちんと記載することが大切です。

⑧ 摘要

摘要欄には、特別な指示や注意事項、納品時の留意点、伝えておきたい補足情報などを記載します。たとえば、納品時間の指定や梱包方法の指示、担当者への伝言などがある場合に使用してください。

摘要欄で伝えることで、納品や請求の際の行き違いを防ぎ、スムーズな取引につながります。特に記載する事項がない場合は、空白のままでも問題ありません。

⑨ 支払方法

支払方法は、銀行振込や手形決済、月末締め翌月末払いなど、双方で合意した内容を記載します。明確に記載することで、支払いに関する誤解やトラブルを防止できます。

なお、請求書は別途発行するため、注文請書には銀行口座などの支払先を記載する必要はありません。請求処理は請求書をもとに行われるため、注文請書は支払方法の確認・合意内容の証明としてご活用ください。

注文請書に収入印紙が必要になるケースがある

注文請書は印紙税の課税対象となり、収入印紙の貼付が必要になることがあります。印紙税とは、契約などの取引で作成する書類に対して課される税金です。収入印紙を書類に貼って印紙代を納税する形式となっています。

ここでは、収入印紙が必要になる場合と、その際の印紙代の負担者について解説します。

印紙代が必要な場合

印紙税に関するルールは印紙税法によって定められており、対象となる「課税文書」があげられています。

代表的な課税文書には、企業間の取引契約書や請負に関する契約書などがあり、注文請書が請負契約書の性格を持ち、かつ記載された契約金額が1万円以上である場合には、課税文書とみなされます。

ただし、次のような文書は印紙税が必要ありません。

- 注文請書以外の契約書が存在し、当該契約書に収入印紙を貼付してある場合

- 継続的ではなく、1回限りの売買契約の場合

- 電子化された注文請書の場合

印紙代が必要な場合、注文請書に貼付する収入印紙の額は、契約金額によって異なります。記載内容をよく確認したうえで、適切な額の印紙を貼付しましょう。

印紙の貼付が必要な注文請書に印紙を貼り忘れた場合、過怠税(本来の税額に加えて課される追加税)が課されることがあるため、十分に注意してください。

参考:e-GOV法令検索「印紙税法」

参考:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

印紙代が必要な場合の負担者

印紙税法では、課税文書の作成者に印紙税の納付義務があると定められており、文書を共同で作成した場合には、当事者双方が連帯してその納税義務を負うとされています。

一般的には、注文請書を作成した側(受注者)が印紙代を負担するケースが多いでしょう。

ただし、取引金額が高額となり、それに伴って印紙税額も大きくなる場合には、どちらが負担するかについてあらかじめ発注者と相談しておくとよいでしょう。

経理プラス:【税理士監修】領収書に貼る収入印紙はいくら?金額や種類、購入方法を解説

収入印紙には消印が必要

印紙税を納める際は、収入印紙の貼付に加えて「消印」を行う必要があります。消印とは、印紙とその下にある文書にまたがるように押印することで、すでに使用済みであることを示し、再利用を防止するために行う処理です。

通常は会社印や担当者の印鑑を用いますが、印鑑が手元にない場合には、自筆の署名でも問題ありません。

なお、消印を忘れると収入印紙の額面と同額の過怠税が課せられるおそれがあるため、貼付後の消印を忘れないようにしましょう。

まとめ

注文請書は、注文内容に対して、受注者が内容を承諾したことを示す書面です。法的な発行義務はありませんが、注文内容の確認や取引トラブルの防止を目的に用いられます。

注文請書を作成する際は、書類のタイトルや発注者・受注者の情報、注文内容、金額、発行日などを記載します。無料のエクセルテンプレートを使えば簡単に作成できるため、ご利用ください。