出張旅費精算書の無料エクセルテンプレート|書き方と記載項目、チェックポイントは?

出張旅費精算書の処理は、企業の経費管理において重要な業務のひとつですが、フォーマットの統一がされていなかったり、記載漏れや計算ミスが発生したりすることで、経理担当者や申請者双方に負担がかかるケースが多く見られます。特に、出発地や目的地、経路、費用明細の記載が不完全な場合、確認作業が増え、申請の差し戻しが頻発する原因となります。また、手計算による精算ではミスが発生しやすく、業務の非効率化につながるため、適切なフォーマットを活用することが求められます。

本記事では、出張旅費精算書の記載項目や書き方のポイント、チェックすべき点について解説するとともに、すぐに活用できる無料のエクセルテンプレートを提供します。テンプレートを活用することで、統一フォーマットでの精算業務が可能になり、記載ミスや計算ミスを防ぎながら、スムーズな経費精算を実現できます。

経理業務の負担を軽減し、より効率的な出張旅費精算を行うために、ぜひ本記事を参考にしてください。

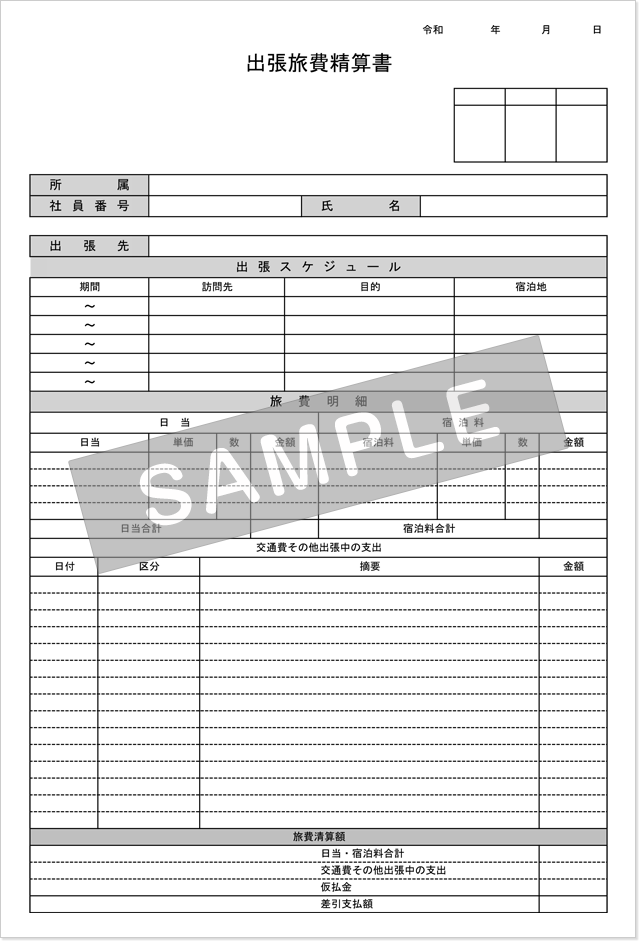

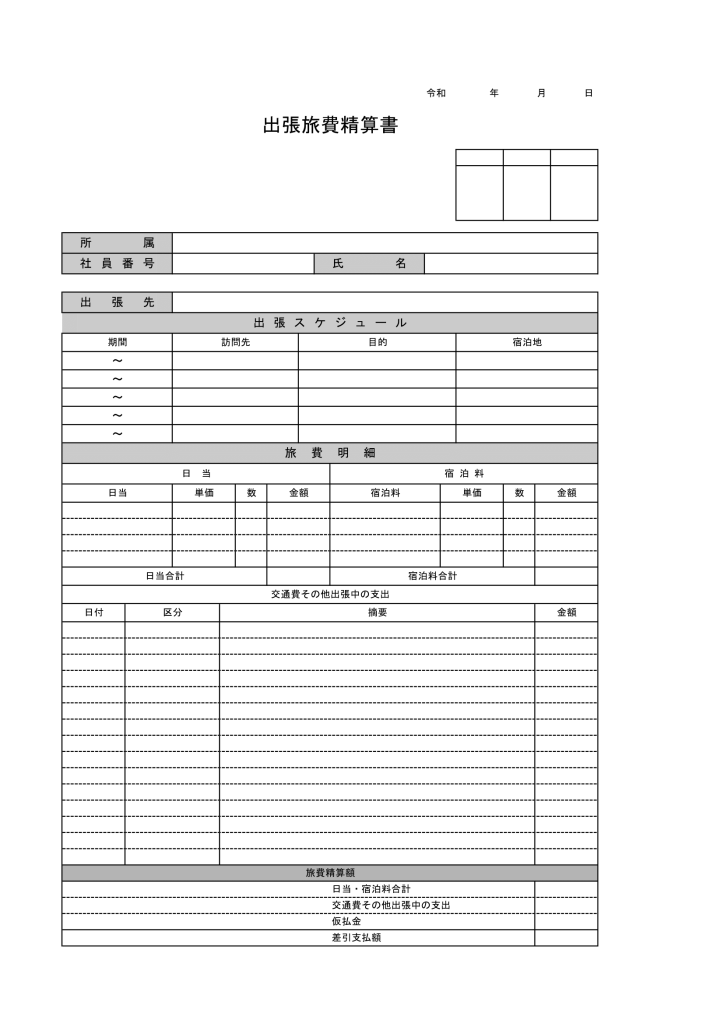

出張旅費精算書の無料エクセルテンプレート

出張旅費精算書とは出張で使用した旅費を後日、精算するための書類です。自社でまだフォーマットが統一されていない場合や、これから新たに整備する際には、こちらのテンプレートをご利用ください。

無料でダウンロードできるエクセル形式のテンプレートになっています。シンプルですが、主な記載項目は網羅しているため、ゼロから作成する必要がありません。出張旅費精算書の見本、テンプレート、サンプルとしてご利用ください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

旅費精算システムの概要や選び方を知りたい方はこちらの記事をあわせてご覧ください。

経理プラス:旅費精算システムの選び方を徹底解説!旅費精算の不満をすっきり解消!

出張旅費精算書に関する基礎知識

出張旅費精算書は、業務のために遠方へ出張した際の移動費や宿泊費、日当などの経費を正しく精算するための書類です。企業によっては「出張旅費規程」に基づいて精算が行われ、経費の適切な管理が求められます。

ここでは、出張旅費の基本概念や出張旅費精算書の役割、関連する規定について解説します。

そもそも出張旅費とは?

出張旅費とは、出張に必要な費用の総称であり、「出張費」と称されることもあります。具体的には、タクシー代や電車賃、ガソリン代などの交通費やホテルの宿泊費、食費に加えて出張手当(日当)が含まれます。基本的には勘定科目の「旅費交通費」と同義ですが、出張旅費(出張費)はあくまで一般的な呼び名であることを覚えておきましょう。

また、出張旅費は原則「非課税」であり、実費精算や固定額支給など会社によって精算のルールが異なります。いずれにしても利用した理由の正当性・合理性がなければ、経費として認められません。この出張旅費を処理するために、企業では一般的に出張旅費精算書が用いられています。

出張旅費精算書とは?

出張旅費精算書とは、社員が出張時に立て替えた費用を会社に申請し、精算を受けるための書類です。企業によっては、一定額以上の出張旅費を仮払いとして支給するケースもありますが、その場合も実際の出張でかかった費用を報告し、余った金額を返金する必要があります。いずれのケースでも、精算を正しく行うためには、適切に記載された出張旅費精算書が求められます。

この精算書には、出張者の氏名や所属部署、出張の目的、出張先、日程といった基本情報を記載するだけでなく、移動にかかった交通費の詳細、宿泊費、日当の計算なども含める必要があります。特に、経理担当者が適切に処理できるよう、交通費の区間や利用した交通手段、宿泊先の名称と料金、日当の支給条件などを正確に記載することが重要です。

また、精算の際には、領収書や乗車券の半券などの証憑を添付するのが一般的です。これにより、会社側は不正な請求や記載ミスを防ぐことができ、正確な経費管理が可能になります。特に最近では、インボイス制度の影響により、適格請求書の保存が求められるケースも増えているため、証憑の管理がより重要になっています。

出張旅費規程とは?

出張旅費精算を適正に行うためには、企業が定める「出張旅費規程」に基づいて申請・承認が行われることが一般的です。出張旅費規程とは、出張に関する経費の取り扱いや支給条件、申請手続きなどを明文化した社内規定であり、企業の経費管理を適切に行う上で欠かせないルールとなります。

たとえば、出張先での交通手段について「公共交通機関を利用する場合はエコノミークラスまたは普通席に限る」「タクシーは原則として使用不可、ただし深夜・早朝や荷物が多い場合などは例外とする」といった規定を設けることで、無駄な出費を抑えることができます。また、宿泊費については「宿泊先の上限額を◯円までとする」「役職ごとに宿泊費の上限を設定する」などのルールを定めることが一般的です。

さらに、出張手当に関しても「日当は日帰り出張の場合◯円、宿泊を伴う場合は◯円」といった詳細な基準が規定されていることが多く、これに基づいて申請・精算が行われます。日当の金額は、企業の方針や業界の慣習によって異なりますが、通常は宿泊を伴う出張のほうが支給額を高く設定しています。

出張旅費規程を整備することで、社員がスムーズに経費申請を行えるだけでなく、経理部門にとってもチェック業務の負担軽減につながります。また、不正請求や過剰な出張経費の発生を防ぐ効果もあり、企業全体のコスト管理の透明性を高めることができます。

出張旅費規程について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

経理プラス:出張旅費規程の無料サンプル|記載項目と作成時のポイントは?

出張旅費精算書の記載項目と書き方

出張旅費精算書は、業務のための出張時に発生した費用を適切に記載し、精算を行うための書類です。正確に記載することで、経理担当者の確認がスムーズになり、適正な経費管理が可能となります。しかし、記載漏れや計算ミスがあると、再提出を求められることがあり、精算業務の負担が増えてしまいます。

ここでは、出張旅費精算書に必要な記載項目を解説し、具体的な記載手順についても説明します。正しく記載し、スムーズに精算を進めるためのポイントを押さえていきましょう。

出張旅費精算書の記載項目

出張旅費精算書には、出張の詳細や費用を明確に記載する必要があります。企業によってフォーマットは異なりますが、基本的な項目は共通しており、それぞれ重要な役割を果たしています。

基本的な項目は以下の通りです。

- 申請日

- 所属部署・社員番号・氏名

- 出張先

- 出張スケジュール

- 旅費明細

- 旅費精算額

それぞれの項目について詳しく解説します。

申請日

申請日は、出張が完了した後、精算を申請する日付を記載する項目です。申請が遅れると経理の処理が滞るため、多くの企業では「出張終了後◯日以内に申請すること」といったルールを定めています。記載ミスを防ぐため、申請日と出張日程を混同しないよう注意しましょう。

所属部署・社員番号・氏名

出張旅費を申請する社員の基本情報を記載する項目です。経理担当者が誰の精算申請なのかを確認するため、正確な記載が求められます。特に社員数の多い企業では、同姓の社員がいる場合もあるため、社員番号の記載が必須とされることが一般的です。

出張先

出張で訪問した企業や支店の名称、所在地を記載します。この情報は、経理が旅費の妥当性を確認する際に重要となります。たとえば、国内出張と海外出張では支給される旅費や手当の基準が異なる場合があり、出張先の記載が求められます。

出張スケジュール

出張の開始日と終了日を記載する項目です。この情報は、出張日当の支給基準や宿泊費の計算に影響を与えるため、正確に記載する必要があります。特に、日帰り出張と宿泊を伴う出張では精算ルールが異なるため、適切な日程を記載しましょう。

旅費明細

出張中に発生した具体的な費用を記載する項目です。移動にかかった交通費、宿泊費、タクシー代、レンタカー代、食事代、日当などの詳細を記載し、それぞれの金額を明確に示します。適切な費用精算のためには、原則、領収書を添付することが必要となります。ただし、帳簿のみの保存でよい特例(出張旅費特例)があるため、対応方法は複数あります。

旅費精算額

旅費精算額は、出張時にかかった費用の合計金額から、仮払金がある場合はその金額を差し引いた額を記載します。企業によっては、社内ルールに基づいて一部の費用が支給対象外となることもあるため、精算の際は規定に沿って金額を確認することが重要です。

出張旅費精算書を申請者が記載する際の手順

出張旅費精算書を正しく記載するためには、適切な手順に従うことが大切です。以下では、スムーズに精算を進めるための流れを解説します。また、所属部署・経理部門での上長承認のフローによる不正防止体制の構築も同じように重要であり、仮払いがある場合などは、出張前と出張後の二度上長承認が必要なケースもあることも覚えておきましょう。

Step1.出張旅費精算書を出張前に入手する

出張の精算をスムーズに行うためには、事前に出張旅費精算書のフォーマットを入手しておくことが重要です。企業によっては専用のエクセルテンプレートを用意しているため、出張前にダウンロードし、記載が必要な項目を確認しておくとよいでしょう。また、経費精算のルールや領収書の添付要件などを事前に把握しておくことで、申請時のトラブルを防ぐことができます。

Step2.部署や名前など基本情報は事前に書く

出張が終了してからすべての情報を記載しようとすると、記載ミスが発生しやすくなります。そのため、出張前に所属部署や氏名、社員番号、出張日程などの基本情報をあらかじめ記載しておくと、精算業務がスムーズに進みます。特に、訪問予定の企業名や出張先の情報は、事前に把握していることが多いため、出発前に記載しておくのがおすすめです。

Step3.添付する領収書を保管する

出張の際に発生する経費の多くは、領収書やレシートの提出が必要となります。特に、交通費や宿泊費、タクシー代などは、領収書がなければ精算が認められない場合もあるため、適切に保管することが重要です。紛失を防ぐためには、チャック付きのクリアケースを用意し、出張中に受け取った領収書をまとめて保管すると良いでしょう。また、最近ではスマートフォンのカメラで領収書を撮影し、データとして保存する方法も普及しています。

Step4.領収書を基に出張旅費精算書に記載する

出張が終了したら、領収書を基に精算書を記載します。記載する金額が領収書と一致しているかを確認し、誤りがないよう慎重に進めることが大切です。また、企業によっては経費精算システムを導入し、オンライン上で申請を行うケースも増えています。手書きの精算書の場合は、文字が読みやすいよう丁寧に記載し、承認をスムーズに進められるよう心がけましょう。

出張旅費精算書を作成する際のポイント

出張旅費精算書を作成する際には、正確かつ迅速な申請が求められます。しかし、実際の業務では「精算の遅れ」「記載ミス」「申請不備」といった問題が頻発し、経理担当者の負担が増加するケースも少なくありません。特に、出張が立て込んでいる場合や、領収書の管理が不十分な場合、適切な精算が行えず、後から修正が必要になることもあります。

そこで、ここからは、出張旅費精算書を作成する際に押さえておくべきポイントを解説します。

出張旅費の精算は速やかに行ってもらう

出張が終わった後、精算業務を後回しにすると、記憶が曖昧になり、誤った情報を記載してしまうリスクが高まります。また、領収書の紛失や、交通費の計算ミスが発生する可能性もあり、結果として経理担当者が再確認する手間が増えてしまいます。そのため、出張旅費の精算は速やかに行うことが重要であり、企業としても「申請期限を設ける」などのルールを整備するのがおすすめです。

例えば、多くの企業では、「出張終了後1週間以内に申請すること」などのルールを定めています。このように適切な申請期限を設けることで、社員が迅速に精算を進める習慣を身につけやすくなります。 申請が遅れるほど、交通費の経路や宿泊費の内訳などを正確に記憶することが難しくなり、記載ミスが増える要因となるため、早めの申請を促すことが理想です。

また、経理担当者の観点から見ると、電子帳簿保存法の規定により、領収書やレシートのスキャナ保存や電子取引には期限が設けられています。 国税庁のガイドラインによると、「業務処理サイクルの期間(最長2か月以内)を経過した後、速やか(おおむね7営業日以内)にスキャナ保存する」ことが求められています。このため、出張旅費の精算が遅れると、電子帳簿保存法に対応するためのスキャナ保存作業が間に合わなくなる可能性があります。企業の経費処理を適法かつ効率的に進めるためにも、出張精算の期限を明確にすることが重要です。

企業によっては、精算の遅延に対するペナルティ制度を導入し、社員が期限を意識しやすい仕組みを作ることも有効です。たとえば、「申請期限を過ぎた場合、経費精算は翌月に繰り越される」といったルールを設定することで、社員が意識的に早めの申請を行うようになります。

申請の不備を防ぐ

出張旅費精算書の申請において、虚偽の申請や二重申請などの不備が発生することがあります。 これらの問題を防ぐためには、適切なチェック体制を整えることが重要です。

たとえば、領収書の添付が必須であることを徹底することで、虚偽の申請を未然に防ぐことができます。特に、手書きの申請では、誤った日付や不適切な金額が記載されるケースも考えられるため、経理担当者が確認しやすいよう、証憑の整理を明確にルール化することが求められます。

また、二重申請のリスクを軽減するために、申請履歴を管理する仕組みを導入することも有効です。社員が過去の申請内容を確認できるようにすることで、同じ経費を重複して申請することを防ぐことができます。特に、出張が多い社員の場合、複数の精算書を同時に処理することがあるため、適切なチェックが欠かせません。

こうした不備を防ぐ最も効果的な方法のひとつが、経費精算システムの導入です。

出張旅費精算書をチェックする際の注意点

出張旅費精算で注意すべきポイントを2つご紹介します。

申請された出張旅費の内容が正しいか

出張旅費には出張の際に発生した交通費や宿泊費、日当が含まれます。

一方、出張の際に発生した費用だとしても出張旅費にはならないものもあります。たとえば、遠方での研修・セミナーの参加費や出張先の接待で発生した食事代などは出張旅費には含まれません。

これらのような費用は、経理担当者が仕訳を行う際にどの科目に該当するのかをそれぞれ判断しなければなりません。研修・セミナーの参加費用は「研修費」といった違う勘定科目となりますし、接待で発生した費用は金額・人数などの内容によって「交際費」になるのか「会議費」になるのかが変わります。その場合参加人数の記載が必須になるため、人数が未記載の申請は差し戻しが発生します。

このように、申請された内容が正しいのかを細かくチェックした上で、経理担当者は仕訳を行う必要があるのです。

出張日当の金額が正しいか

出張の対象となる社員への労いの意味を込めて支給される出張日当は、役職や移動距離によって日当の支給金額が変わるといった細かいルールを設定していると思います。申請者はどの支給条件に当てはまっているかを確認しながら申請する必要がありますので、申請者が日当のルールを理解できていない場合、日当の計算金額が間違っている可能性も大いにあります。このようなミスを防ぐため、申請のテンプレートに日当の判断基準表を追記するといった工夫が必要になるでしょう。

出張旅費精算はシステム化できます!

Excelのテンプレートや書き方・注意点をご紹介してきましたが、多くの企業が出張旅費精算をシステム化しています。

中でも累計導入社数No.1※のクラウド型出張旅費精算システムは、株式会社ラクスが提供する「楽楽精算」です。

「楽楽精算」は、紙やExcelでの申請ではなく、パソコンやスマートフォン上で申請を行うことができる出張旅費精算・交通費精算・経費精算に特化したクラウドシステムです。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド型経費精算システム市場の実態と展望」(ミックITリポート2025年1月号:https://mic-r.co.jp/micit/2025/)より

特徴1:コーポレートカード連携

「楽楽精算」は各種コーポレートカードと連携しており、出張の航空券や新幹線を手配した履歴から旅費精算を行うことができます。そのため申請者は都度金額を調べなおす必要がなくなり、承認者・経理担当者も金額の入力ミスのチェックをする必要がなくなります。

特徴2:領収書読み取り機能

コーポレートカードを使っていない企業にも便利な機能があります。AIを活用した領収書読み取り機能(AI-OCR機能)です。

専用アプリを搭載したスマートフォンのカメラで、旅費精算する領収書を撮影すると金額や取引先などを読み取り、データとして取り込まれます。

撮影した領収書は添付もできるため、領収書の煩雑な管理が楽になったり、承認者や経理担当者のチェックの手間が削減できたりします。

特徴3:自動仕訳

経理担当者が特に楽になる機能といえば、自動仕訳です。

たとえば、研修で参加したセミナーの費用を旅費精算する場合には、申請者が画面上で「セミナー参加費」といった項目を選択した段階で、システムの裏側に勘定科目「研修費」を紐づけておくことで、自動で仕訳を行うことができます。また、接待で発生した飲食代を旅費精算する場合、申請画面上で参加した人数を必須入力項目とすることで、入力された人数に応じてその費用が「交際費」に当たるか「会議費」に当たるかを自動で算出、判断してくれます。

自動仕訳の機能によって、経理担当者が申請項目を見て、仕訳内容を判断するという手間を大幅削減できます。

さらに、参加人数などの必須入力項目が漏れている場合は、申請をあげる前に警告文を表示させることも可能なので、間違った申請を未然に防ぐことができます。

特徴4:二重申請チェック機能

楽楽精算には、経費の二重申請を防ぐ機能が搭載されています。申請時や承認時に過去の申請データと照合し、同じ領収書や請求書が再び提出されていないかを自動で検知します。これにより、誤って同じ経費を二重に申請してしまうミスを防ぎ、経理担当者が手作業で確認する負担を軽減できます。

二重申請チェック機能の導入によって、企業の経費精算がよりスムーズになり、不正やミスの発生を抑えることが可能になります。経理業務の効率が向上するだけでなく、内部統制の強化にもつながるため、正確で透明性の高い経費管理を実現できるでしょう。

出張旅費精算などの経理業務はITの力によって効率化することができます。この機会に紙やExcelでの運用を見直し、出張旅費・経費精算システムを活用してみてはいかがでしょうか。

最後に経費精算のIT化のメリットについてまとめた資料もご用意していますので、ぜひ参考にご覧ください。

参考:経費精算はIT化が常識に!?最新データと導入者の声から見るIT化のメリット

>>旅費出張精算システム「楽楽精算」の機能について詳細を見る

まとめ

出張旅費精算は、企業の経費管理において欠かせない業務ですが、フォーマットの統一がされていなかったり、記載ミスが発生したりすると、処理が煩雑になり、経理担当者の負担が増えてしまいます。適切な精算を行うためには、必要な記載項目を網羅した統一フォーマットの活用が重要です。

本記事で紹介した無料のエクセルテンプレートを活用することで、出張旅費精算のフォーマットを統一し、ミスを減らしながらスムーズに申請・処理ができるようになります。また、経費精算システムの導入も視野に入れることで、より効率的な業務フローを確立することが可能です。今後の出張旅費精算をスムーズに行うために、本記事のテンプレートを活用し、より正確で効率的な経費精算を実現していきましょう。

今すぐ使える!無料ダウンロード

出張旅費精算書に関するQ&A

出張旅費精算に関しては、多くの社員や経理担当者が疑問を持つことがあります。特に、領収書の紛失時の対応や、仮払いと立替払いの違い、日当の計算方法、出張扱いとなる距離の基準など、実務に直結する疑問は事前に解消しておくことが重要です。ここでは、よくある質問に対して解説します。

Q1.領収書がない場合はどうすれば良い?

出張旅費精算では領収書の提出が基本ですが、領収書が発行されないケースもあります。たとえば、バスや電車などの公共交通機関を利用した場合、紙の領収書を受け取ることができないことがあります。そのような場合は、日付や利用区間、金額を記載しておき、申請時にメモとして提出するほか、インボイス制度の帳簿のみ保存の特例(3万円未満の公共交通機関)を」適用することも一般的です。

近年では、経費精算システムを活用し、利用した交通機関を指定するだけで自動入力できる機能を提供するサービスも増えています。ICカードを利用した移動履歴をデータとして取り込めるシステムを導入することで、領収書がなくても正確な経費精算が可能になります。

また、領収書を紛失した場合は、可能な限り再発行を依頼しましょう。ホテルやタクシー会社などの多くは、利用履歴をもとに領収書を再発行してくれるケースがあるため、早めに対応することが大切です。

Q2.仮払いと立替払いの違いは?

出張旅費精算において、「仮払い」と「立替払い」は混同されやすいですが、それぞれの仕組みには明確な違いがあります。

仮払いとは、出張前に会社から一定額の現金を受け取り、出張中の費用をその金額内で支払う方法です。出張終了後、実際にかかった費用と仮払金の差額を精算し、余った分は返金、不足分は追加請求します。仮払いは、出張にかかる高額な経費を事前に準備できるため、社員の負担が軽減されるメリットがあります。

一方、立替払いは、出張中に社員が自身の資金で旅費を支払い、帰社後に会社へ精算申請を行う方法です。この場合、出張から戻った後に経費精算を行い、承認後に会社から立替分の払い戻しを受けます。立替払いは、会社が事前に現金を準備する必要がないため、経理管理がシンプルになりますが、社員の金銭的な負担が発生する点がデメリットとなります。

どちらの方法を採用するかは企業の方針によりますが、最近では仮払いの管理を簡素化するためにコーポレートカードの利用や経費精算システムの導入が進んでおり、出張経費のキャッシュレス化が進んでいます。

Q3.日当の計算方法は?

出張日当は、社員が出張中に発生する雑費を補助するために支給される手当であり、企業ごとに異なる計算ルールが適用されています。一般的には、出張の距離・日数・宿泊の有無・役職などの要素によって金額が変動します。

たとえば、ある企業では、日帰り出張と宿泊を伴う出張で日当の金額を分けて設定していることがあります。日帰りの場合は「2,000円」、宿泊を伴う場合は「5,000円」などと定められ、これを基準に計算されます。また、役職ごとに異なる金額が設定されているケースもあり、部長クラス以上は日当が高めに設定される傾向にあります。

さらに、日当の支給条件には「出張先での業務時間」が関係する場合もあります。たとえば、片道の移動時間が一定以上の場合や、出張が半日を超える場合にのみ支給されるといった細かいルールを設けている企業もあります。

日当の計算方法を明確にし、出張旅費精算書のフォーマットに判断基準を記載することで、申請者の混乱を防ぐことができます。企業ごとのルールを確認し、適切に申請しましょう。

Q4.どれくらいの距離から出張扱いになる?

出張として扱われる距離の基準は企業ごとに異なりますが、一般的には、片道の移動距離が50km以上、または移動時間が90分以上の場合に出張として認められるケースが多いです。

たとえば、同じ都道府県内でも、勤務地から遠方の営業所へ訪問する場合は出張扱いとなることがあります。一方で、短時間で移動できる範囲の出張については、通常の交通費精算として処理されることもあります。

また、企業によっては、「宿泊を伴う場合のみ出張とみなす」「訪問先の所在地が本社や支社から特定の距離を超えた場合のみ出張扱いとする」などの細かいルールが設けられていることもあります。特に、日帰り出張と宿泊を伴う出張では、旅費の精算基準が異なるため、どの基準で出張扱いとするかを事前に確認しておくことが重要です。 近年では、テレワークやリモートワークの普及に伴い、オンライン会議が可能な場合は出張を控えるという企業ポリシーを設ける企業も増えてきました。出張規定は時代とともに変化しているため、社内の最新ルールを把握し、適切な申請を行うよう心がけましょう。