【インボイス制度対応】仕入明細書の無料エクセルテンプレート|基本項目とメリットも解説

取引を証明する重要な書類である仕入明細書は、インボイス制度の導入により、重要度が増しています。インボイス制度下では、一定の法定事項を記入し、取引の相手方に確認を取ることで仕入明細書が適格請求書の役割を果たすことができます。

しかし、企業によっては仕入明細書のフォーマットが統一されておらず、必要項目の記載漏れや、仕入先の商品管理が煩雑になってしまうこともあるでしょう。そんなときは、テンプレートの活用が役に立ちます。

この記事では、無料でダウンロードができる仕入明細書のエクセルテンプレートを紹介します。また、仕入明細書の基本項目や、テンプレートや電子発行システムを活用するメリットについても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

本記事で仕入明細書の基礎知識を身に着け、仕入業務の効率化を図っていきましょう。

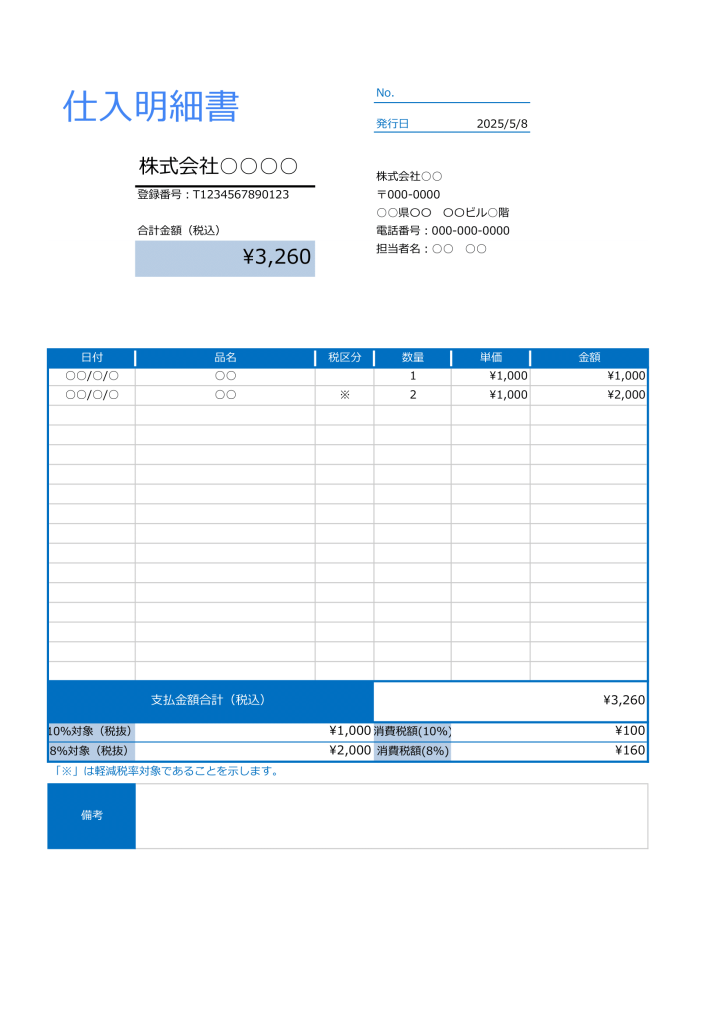

【インボイス制度対応】仕入明細書の無料エクセルテンプレート

仕入明細書のテンプレートをご用意しました。以下のフォームから無料でダウンロードができます。エクセル形式で使えるため使い勝手がよく、個人・法人を問わず利用が可能です。仕入明細書の見本、テンプレート、サンプルとしてご活用ください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

仕入明細書の基礎知識

そもそも仕入明細書とはどういった書類なのでしょうか?ここでは仕入明細書に関する基礎的な知識を解説します。

仕入明細書とは?

仕入明細書とは、仕入取引の詳細が記載された書類です。商品やサービスを仕入れた買い手側が作成し、代金を支払う際に売り手側に発行します。

商取引においては、必ずしも売り手側が請求書を発行する取引ばかりではありません。売り手側が請求書を交付しない取引では、買い手側が仕入明細書を作成し、売り手側に確認を受けた上で代金を支払います。このような取引では、仕入明細書が取引の事実を示す証憑書類として重要な役割を担います。

仕入明細書へのインボイス制度の影響

仕入明細書は、法律で作成が義務付けられている文書ではないため、特定の記載ルールはありません。しかし、買い手側が仕入明細書を作成し、売り手側に確認してもらうことで、請求書の代わりに使用するケースでは注意が必要です。

インボイス制度の施行により、仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書の保存が必要になりました。適格請求書とは、売り手が買い手に対し正確な消費税額を伝えるための書類で、登録番号や税率ごとの消費税額など、一定の法定事項を記載することが義務付けられています。なお、必ずしも「請求書」という名称である必要はありません。

買い手側で作成し、売り手側で確認を受けた仕入明細書も、法的事項が記載されているものは適格請求書としての効力を持ちます。つまり、買い手側は、一定の法的事項が記載された仕入明細書を保存することで、仕入税額控除を受けることが可能になります。

また、仕入明細書に誤りがあった場合には、修正した内容について売り手側の確認を受けることにより適格請求書として有効になります。買い手側のみで修正しただけでは要件を満たさないので注意しましょう。

仕入明細書に記載する基本項目【インボイス制度対応】

仕入明細書によって仕入税額控除を受けるには、一定事項の記載が必要であることを解説しました。ここでは、仕入明細書が適格請求書として認められるための具体的な必要項目について解説します。

売手側の氏名および登録番号

仕入明細書を受け取る事業者(売り手側)の名称と、インボイス制度における適格請求書発行事業者としての登録番号を記載します。

登録番号は、法人番号を持つ事業者の場合は「T+法人番号」、法人番号がない場合は「T+13桁の固有番号」という形式になっています。半角、全角かの表記は問いません。

買手側の氏名又は名称

仕入明細書を発行する事業者(買い手側)の氏名または名称を記載します。

取引年月日

取引が行われた具体的な年月日を記載します。記載方法はケースバイケースであり、例えば電気・ガス等の継続的な役務提供など、締め日に1か月分をまとめて請求する場合は締め日を記載します。一方、物販等で一定期間内に複数回取引がある場合は、明細の添付等が必要になります。

取引内容

取引の詳細を示す内容を記載します。軽減税率の対象品目である場合は、その旨も併せて記載します。

各税率の支払対価の額と適用税率

税率ごとの支払金額と適用税率を記載します。

税率ごとの消費税額

適用税率ごとに消費税額を記載します。

仕入明細書のテンプレートを活用するメリット

仕入明細書の作成にあたり、担当者ごとに異なるフォーマットが用いられると、必要項目の記載漏れや数値の入力ミスが発生する恐れがあります。複数の仕入先や商品を扱うケースでは、バラバラな形式の仕入明細書で運用をしているとデータの一元管理が難しくなり、業務が煩雑になってしまいかねません。こうした課題を対処するには、仕入明細書のテンプレート活用が有効です。

記載漏れの防止

テンプレートには、仕入明細書に記載すべき必要項目欄があらかじめ設定されています。そのため、インボイス制度で求められる記載事項が漏れることはありません。

作業効率の向上

エクセルで数式があらかじめ埋め込まれているテンプレートであれば、入力したデータをもとに消費税額や合計金額が自動計算されるため、手作業の負担を軽減します。テンプレートを使用することで、必要な情報を所定の場所に入力するだけで文書を作成できるため、人為的なミスの発生を防げるでしょう。

情報共有しやすくなる

標準化されたテンプレートを使うと、関係者が同じ内容を共有することになるため、確認作業がスムーズです。テンプレートであれば統一された形式を保ちながら効率的に更新できるので、最新情報にアップデートされたテンプレートを共有することも容易になります。

仕入明細書の電子発行システムを利用するメリット

ここまで、仕入明細書のテンプレート活用は業務効率化につながることを解説してきましたが、電子発行システムを利用すれば、さらなる業務効率化が期待できます。

ここでは、電子発行システムを利用して仕入明細書を作成するメリットを紹介します。

手作業の削減

電子発行システムを使えば、仕入明細書の電子ファイル化が可能なため、紙で行ってきた印刷や三つ折り、封入から発送までの一連の作業がなくなります。発行作業が集中する締日に、手作業の手間から解放されるのは大きなメリットといえるでしょう。

また、システムであれば、自動入力される箇所が増え、手入力の手間が削減されます。検索性にも優れているので、過去の取引データを活用したり、簡単に再発行ができたりするようになります。

コスト削減

電子発行システムを利用すれば、紙代、印刷代、郵送代などのコスト削減が可能です。

システムからPDFなどの電子ファイル形式で仕入明細書をダウンロードでき、メールに添付して相手方に送信すれば履歴も残ります。

システムによっては、メールに記載したURLをクリックしてダウンロードページにアクセスできるWEB発行機能もあります。郵送コストを削減しながら、迅速に、確実に相手方に届けることが可能です。

不備・改ざんリスクの軽減

大抵の電子発行システムには、必須項目の入力漏れや形式誤りなどがあれば、修正を促してくれる機能が標準搭載されています。また、データ改ざんのリスクを防ぐため、高度なセキュリティ機能を搭載したものもあります。

「楽楽明細」では、アクセス権限や承認フローの設定が可能です。上⻑の承認後に帳票が発⾏されるので⼆重チェックができ安⼼です。また、暗号化通信などのセキュリティ機能も充実しています。サーバーを国内屈指のデータセンターに設置し、ファイアーウォールを⼆重化するなどセキュリティ体制を整えているため、顧客の大切なデータを漏えいさせません。

まとめ

この記事では、仕入明細書の基礎知識からインボイス制度の影響、必須の法定項目、テンプレートや電子発行システムを利用するメリットを解説しました。

仕入明細書は、日々の仕入業務を正確かつ効率的に行うための書類です。インボイス制度の要件を満たせば、適格請求書になるため、仕入税額控除を受けることができます。

記事内で紹介した無料テンプレートを活用すれば、フォーマットの標準化、記入漏れやミスの防止、仕入先ごとの比較が容易になり、情報管理がスムーズになります。また、電子発行システムを導入すれば、さらなる業務効率化につながります。インボイス制度に対応した適格請求書の発行も容易で、制度の改正があればシステムがアップデートされるため対応も万全です。

本記事で紹介したテンプレートや電子発行システムを活用して、仕入業務の効率化と正確性の向上を目指しましょう。

仕入明細書に関するQ&A

仕入明細書に関するよくある質問をQ&A形式でまとめました。

Q1.仕入明細書と支払通知書の違いは?

仕入明細書と支払通知書は、どちらも主に企業間の取引で使用される書類ですが、記載内容や目的が異なります。

仕入明細書は、商品内容や数量、単価等を通知し、売り手側に正しい内容であることを確認してもらうために使用されます。売り手側から請求書が発行されないケースでは、買い手側が仕入明細書を発行し売り手側から確認を得たものは請求書と同じ効力があるものとして取り扱われます。

一方、支払通知書は、取引が完了している契約に関して、その内容や金額、支払予定日を通知するものです。内容の相違がないかを支払日より前に確認してもらうことで、支払後のトラブルを防ぐ目的があります。

Q2.仕入明細書と請求書の違いは?

仕入明細書と請求書では、発行者と書類の受取人双方が異なります。仕入明細書は買い手が売り手に対して発行するのに対し、請求書は売り手が買い手に対して発行します。

仕入明細書と請求書は、インボイス制度の法的要件を満たせばどちらも適格請求書に該当しますので、仕入税額控除を受けるためには保存が必要になります。

Q3.仕入明細書の相手方への確認方法は?

国税庁のQ&A※では、仕入明細書の相手方の確認を受ける方法として、以下の3つの例をあげています。

- 通信回線を利用して確認を受ける

仕入明細書の内容をFAXなどの通信回線を利用して、相手方の端末に表示させ、相手方から確認の通知を受けた後、自己の端末機から出力したものです。 - 電子メールやインターネットを利用して確認を受ける

PDFなど電子データで作成した仕入明細書を、電子メールやインターネットで相手方に送信し、内容確認の通知を返信してもらう方法です。 - 一定期間内に連絡がない場合、確認済とする契約を結ぶ

事前に相手方との間で、仕入明細書の内容について一定期間内に誤りの連絡がなければ、内容を確認したものとみなすという基本契約を締結しておく方法です。

いずれの方法であっても、相手方が仕入明細書の内容を確認したという事実を記録に残すことが重要です。なお、楽楽明細には「ファイル返送」機能が搭載されており、発⾏した帳票に対して、顧客からファイルを返送してもらうことができます。

Q4.仕入税額控除ができないとどうなる?

仕入税額控除ができないと、納税額の増加または還付税額の減少となります。仕入税額控除は、売上などの入金時に預かった消費税から、仕入代金等の支払時に仮払した消費税を差し引くことで税額を確定します。仕入税額控除ができなければ、預り消費税から差し引ける消費税が減少することになります。