請求明細書(法人宛)の無料エクセルテンプレート|記載項目と注意点は?

請求書発行業務において、請求明細書は欠かすことができないビジネス文書です。取引内容が詳細に記載されているため、企業間や個人間における支払い関係のトラブルを防ぐことができます。ただ、請求書や見積書などの他の書類と比べると、馴染みがないと感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、請求明細書のサンプルを無料でご提供するとともに、基礎知識と主な記載項目、作成時の注意点について解説していきます。記事の最後では、請求明細書に関するよくある質問にもお答えします。

経理担当者の方はもちろん、個人事業主の方にも有用な情報なので、最後までご確認ください。

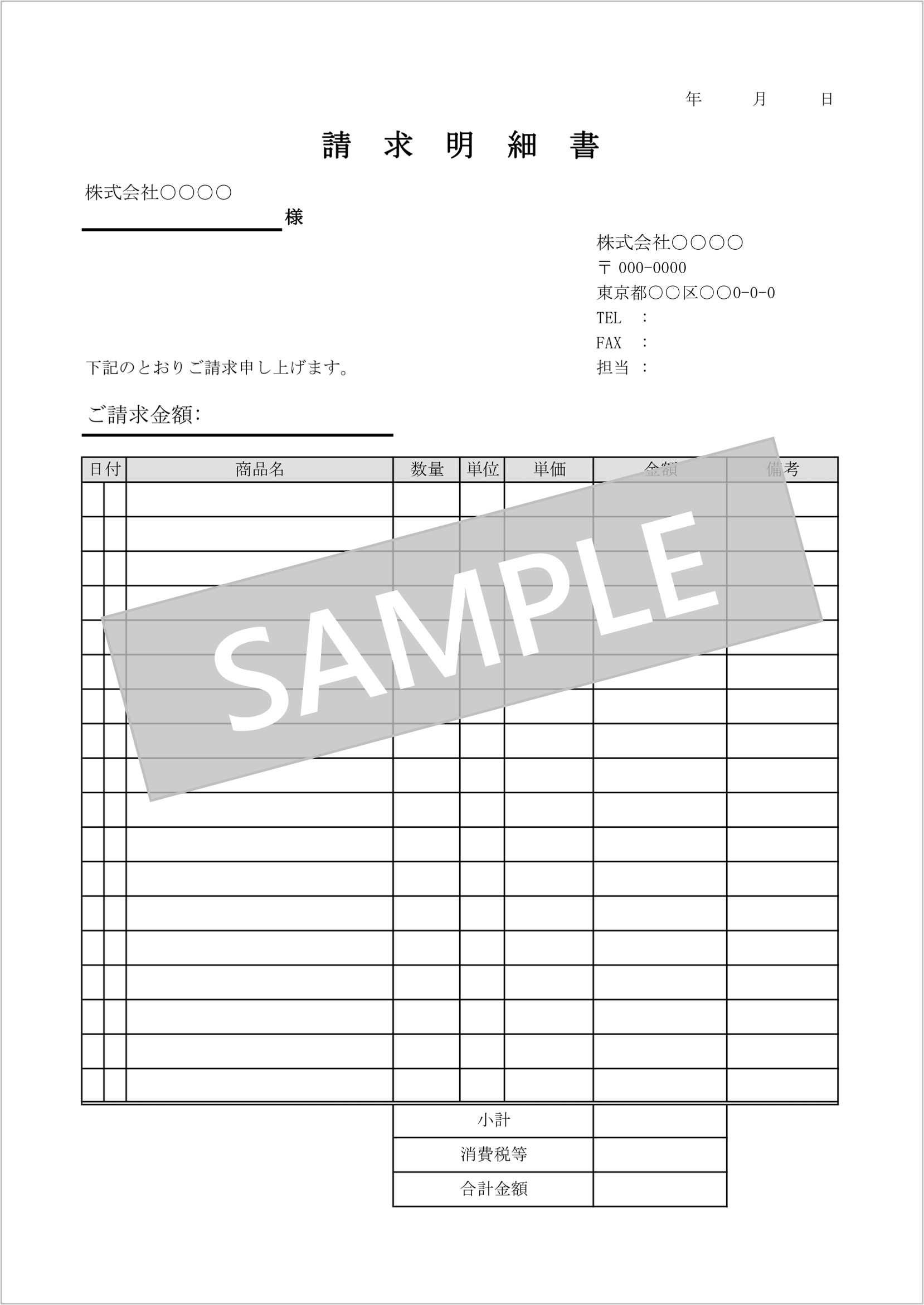

請求明細書の無料エクセルテンプレート

テンプレートはエクセル形式で、無料でダウンロードできます。

個人・法人を問わず利用できるシンプルなレイアウトにしていますので、請求書作成業務に応じてカスタマイズしてください。

本記事のフォームからは「請求明細書(法人宛)」をダウンロードできます。

今すぐ使える!無料ダウンロード

なお、個人宛の請求明細書は以下からダウンロードできます。

経理プラス:ビジネス書式テンプレート 請求明細書(個人宛)

関連するその他の書類のテンプレートについても、以下からダウンロードできます。

経理プラス:ビジネス書式テンプレート 支払明細書

経理プラス:ビジネス書式テンプレート 請求書

経理プラス:ビジネス書式テンプレート 領収書(三枚綴りタイプ)

経理プラス:ビジネス書式テンプレート 領収書(A4タイプ)

請求明細書の基礎知識

まずは、請求明細書の基本的な知識を解説します。請求書とは何が違うのでしょうか。

請求明細書とは?

請求明細書とは、請求書に記載された金額の内訳を示す書類のことです。発行義務のある文書ではありませんが、取引内容の詳細を確認するのに便利です。企業によっては、請求書に詳細な明細欄を設け、請求書と請求明細書を一つにまとめている場合もあります。

請求書と請求明細書の違い

請求書と請求明細書とでは、発行目的が異なります。

まず請求書とは、商品やサービスの対価として、取引相手に支払いを求める目的で送付する書類です。企業間や個人間で取引が行われた事実を証明することで、支払いについての紛争やトラブルを回避します。

一方で、請求明細書の目的は、請求額の内訳や取引の詳細を互いに確認できるようにすることです。請求書と併せて取引先に送付することで、取引先は請求内容の正確性についてスムーズに確認できるようになります。

請求明細書を発行するタイミング

請求明細書は、請求書と同時に発行することが一般的です。請求明細書の役割は請求書の内容を補足することであり、取引先はこれらの書類を併せて確認することになるからです。特に掛売方式の場合、請求明細書を発行するメリットは大きいと言えます。掛売方式とは、毎月複数回の取引を行い、毎月の締め日にまとめて請求書を発行する方式のことです。この方式では、実際の取引日時や金額などを確認する必要があるため、請求明細書を用意することで、請求業務の効率化が期待できます。

ただし、請求書に詳細な内訳を記載することで、別途請求明細書を用意しないケースも多いです。

請求明細書を発行するメリット

請求明細書により内訳を明記することで、社内外の認識を合わせることができるようになります。作成するメリットを見てみましょう。

請求書を効率的に処理できる

請求明細書には取引の詳細が記載されているため、請求内容を把握しやすくなります。請求書の内容に関する問い合わせなどを減らすことができ、効率的に業務を進めることができます。

取引先とのトラブル防止につながる

請求明細書には品目や数量などがわかりやすく記載されているため、取引先との認識のズレを防ぐことができます。

過去の取引記録を確認しやすい

請求明細書により取引記録を細かく残すことができるようになるため、取引先ごとにどんな商品を受注したのか、記録を確認することができるようになります。取引記録のデータを活かし、より良い商品・サービスの開発や提案が期待できます。

請求明細書の主な記載項目と記入例

請求明細書の書き方に明確な規定はありませんが、一般的な記載項目は決まっています。ここでは、各項目の細かな注意点を確認していきましょう。

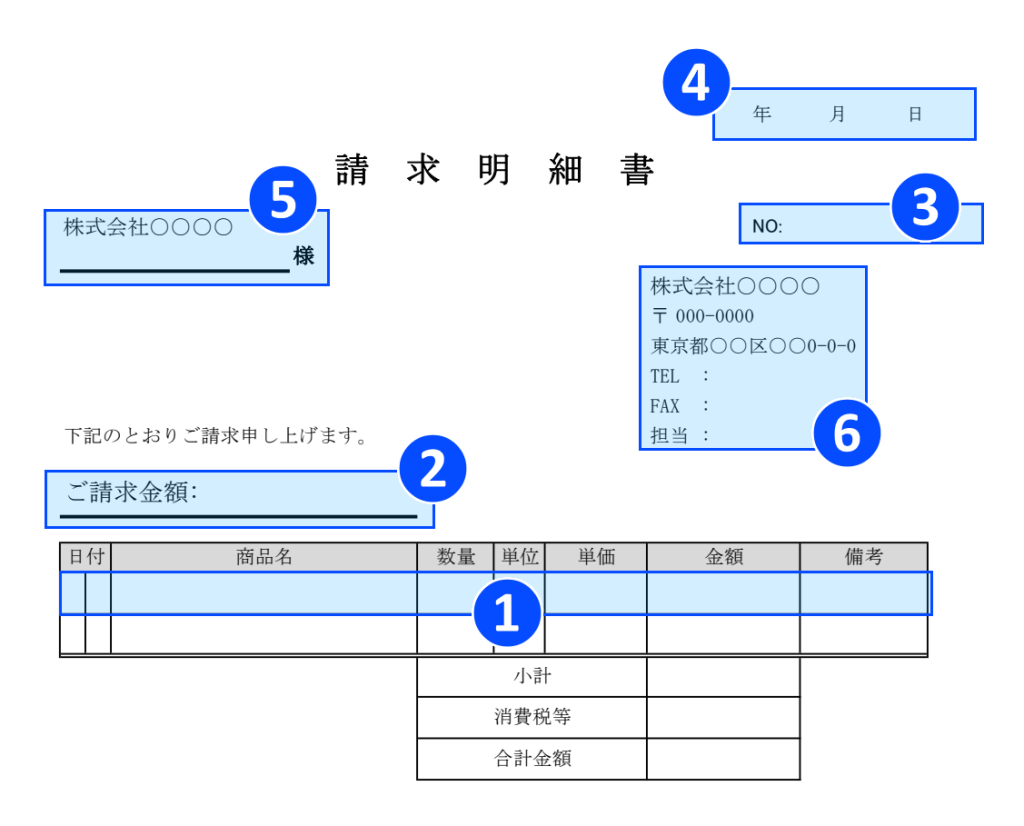

請求明細書の主な記載項目

①取引の内容の明細

取引対象となった商品・サービスの名称、日付、数量、単価、金額などを記載します。金額に関しては、業種・業態によって税込と税抜のどちらの場合も考えられます。なお、請求書と請求明細書を別々に発行する場合、請求書のほうには詳細な内訳を記載しないケースがあります。

②合計金額

合計金額を記載する場合には、一般的な見積書などと同様に、提供した商品・サービスの税抜金額の小計、消費税と併せて、最終的な合計金額を記載することがあります。ただし、合計金額が請求書に記載されている場合は、必ずしも請求明細書に合計金額を記載する必要はありません。

③請求書番号

見積書に割り振られた管理用の通し番号(見積書番号)を請求書・請求明細書にも記載することで、関連する書類を連携して管理できるようになります。

④発行日

請求明細書の発行日を入力する欄です。請求明細書の役割は請求書を補助することなので、請求書の発行日と揃えてください。情報に齟齬があった場合は、再発行が必要となります。なお、請求書の発行日の決め方としては、取引先の締め日や商品・サービスの納品日に合わせる方法が一般的です。

⑤請求先(宛先)

請求書と情報を一致させましょう。請求先の担当者が決まっている場合は、まず「会社名」を明記し、その次に「事業部」の情報、最後に担当者の名前を記入し、末尾に「様」を付け加えます。特定の担当者がいない場合は、「会社名」の末尾に「御中」と記載します。

⑥提出者

発行者の情報を記載します。会社名、郵便番号、住所、電話番号、FAX、担当者名を記入しましょう。

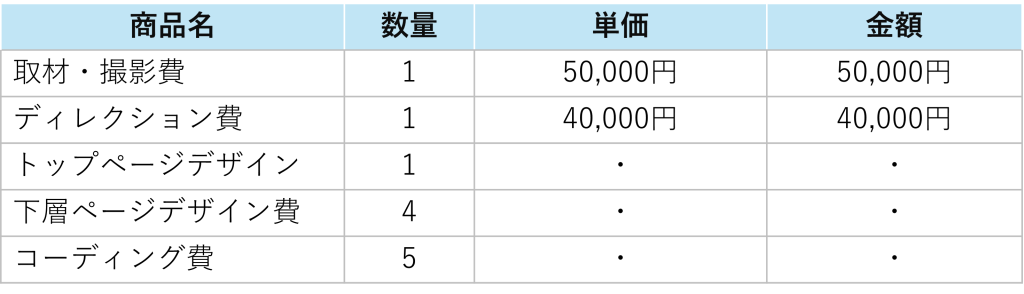

請求明細書の記入例

では、請求明細書の項目について、具体例を見てみましょう。

<イメージ画像>

基本的に、一行につき1商品・サービスを記入します。品名・数量・単価・金額に分け記載します。セット料金となっている場合は、その内訳について料金を記載した行の下に記入しましょう。なお、値引きがある場合には、「出精値引き ▲10,000円」のような形で記載するのが一般的です。

請求明細書を作成するときの注意点

ここでは、請求明細書の作成に際して、注意すべきポイントを7つご紹介します。

メールで送付する際は、事前に相手方の了承を得る

請求明細書をメールで送付する場合は、あらかじめ取引先の担当者に提案して、同意を得ておきましょう。電子化によって、相手方の書類の管理方法や仕事の進め方などが変わる可能性があるため、事前説明は欠かせません。また、メール送付の提案を行う際は、変更内容を記載した文書を作成しましょう。口頭伝達のみでは、認識の齟齬が生じやすくトラブルのもとになるためです。さらに、請求明細書の原本を郵送するか、電子印鑑を利用するかといった点も、取引先と協議しておくことをおすすめします。

請求明細書の送付を電子化することで、請求業務の効率化につながります。郵送・印刷にかかる手間やコストが抑えられ、作業効率は向上するでしょう。

取引内容の記載は詳細かつ正確に行う

請求明細書の役割は、取引内容および請求金額の内訳を明らかにすることです。そのため、商品やサービスの数量、消費税額、合計金額などは詳細かつ正確に記載しましょう。

たとえば数量や単価、単位などは、なるべく自動計算でミスが起こらないようにしておくのがおすすめです。

また、イレギュラーな対応や金銭のやり取りが発生した場合には、その旨を備考欄に残しておくことが大切です。数年後に、別部門の方や後任の担当者が請求明細書を確認することも考えられるので、誰がみても分かるような記載にする必要があります。

請求明細書の正確性を担保するために、以下の項目を重点的にチェックしてください。

- 単価や件数などに誤りがないか

- 請求書の情報(請求書番号など)と一致しているか

記載ミスを防ぐためには、社内でダブルチェックを実施することも有効です。

書式を統一しておく

請求明細書を発行する際は、元となる請求書と書式や記載事項の書き方を統一しておきましょう。そうすることで、相手方の企業は取引内容を把握しやすくなり、自社においては文書管理の円滑化や工数削減につながります。

取引の頻度で管理方法が異なる場合がある

相手方との取引の頻度により、「一括請求」にするか「都度請求」にするかを変えたほうが良いケースがあります。たとえば、毎月何度も取引がある取引先に対しては、複数の請求内容をひとまとめにしたほうが、請求書および請求明細書の発行・送付にかかる手間などを削減できます。取引先の意向を考慮する必要はありますが、一括請求によって、自社だけでなく取引先の工数を減らすことが可能となるでしょう。一方で、取引が月に1回、あるいは不定期である場合には、都度請求のほうが効率的です。

書類の再発行時に別途対応が必要なことがある

請求明細書に不備や紛失があり再発行する場合は、以下の2点に注意しましょう。

- 元の請求明細書と違いがわかるよう、番号をつける

- 「再発行」とわかりやすく記載する

請求書と情報が一致しているか確認する

請求明細書は請求書を補足するものであるため、情報が一致しているかは必ず確認しましょう。

特に、請求書番号・合計金額・発行日に間違いがないよう、エクセル上で同じ情報が入力されるように設定しておいたり、社内で確認体制を構築したりしておくことをおすすめします。

電子帳簿保存法に対応する

2024年1月以降、すべての企業・個人事業主が電子帳簿保存法の対象となっています。

決算関係書類や各種帳簿、請求書などの税務関係書類について電子データでやり取りする場合は、電子帳簿保存法の要件を満たした保存をしなければ、罰則が課せられる可能性があるため注意が必要です。 具体的には、PDFなどの電子データで受け取った請求書や領収書、発注書については、一定の要件を満たした方法で保管が必要です。また、相手方から紙で受け取った請求書等についても、一定の要件を満たせばスキャナやスマホなどで電子データとして保存することができるようになりました。これらの要件を満たすためには、対応するシステムの導入やクラウドサービスの利用が望ましいでしょう。

まとめ

今回は、請求明細書について特集しました。

請求明細書は請求書の補足となる内訳明細書であり、作成することで社内外における発注内容の認識合わせを行うことができる書類です。ぜひ経理プラスの無料エクセルテンプレートを活用し、請求業務を効率化してください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

請求明細書に関するQ&A

最後に、請求明細書に関するよくある質問にお答えします。

Q1.請求明細書の発行は義務?

請求明細書を発行する法的な義務はありません。しかし、発行することで、請求漏れや取引内容の認識違いなどトラブルがあった際の原因の究明に役立つため、なるべく作成しましょう。

Q2.請求明細書は請求書の代わりになる?

請求書と請求明細書の意義によって変わりますが、基本的には代わりにはなりません。

請求書は取引先に対し支払いを求める目的で作成することから、請求明細書には記載されないような項目(振込先等)が複数存在します。一方、必要十分な項目を設定すれば請求書として発行できるケースもあります。

Q3.請求明細書はインボイス制度に対応させる必要はある?

請求明細書自体を請求書として発行するためには、適格請求書(インボイス)制度に対応した内容にする必要があります。具体的には、インボイス業者登録番号や、消費税の区分表示などが挙げられます。

Q4.請求明細書を発行した際の控えはどう扱えばよい?

請求明細書の控えは、紙で保存することも、PDFなどの電子データで保存することも可能です。ただし、電子帳簿保存法に則って作成し、やりとりする必要があります。

Q5.請求明細書に保管期間はある?

保存期間は事業年度の確定申告の提出期限の翌日から起算し、法人の場合7年間、個人事業主の場合5年間が原則とされています。