試算表の無料エクセルテンプレート|必要性や作り方を解説

試算表は、帳簿の記帳内容に誤りがないかを確認するために作成する一覧表です。決算書の作成に先立ち、勘定科目ごとの借方・貸方の金額を集計し、合計が一致しているかどうかをチェックすることで、仕訳や転記のミスを早期に発見できます。

本記事では、試算表の必要性や作り方、計算が合わない場合のチェックポイントなどを解説します。また、簡単に使える無料のエクセルテンプレートもダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

試算表の無料エクセルテンプレート

試算表とは、帳簿に記録された取引が正しく集計されているかを確認するために作成する一覧表です。月次・年次など、会計期間の区切りで作成します。作成に法的義務はありませんが、経理上のミスを早期発見したり、決算書の作成を容易にしたりなど、さまざまなメリットがあります。

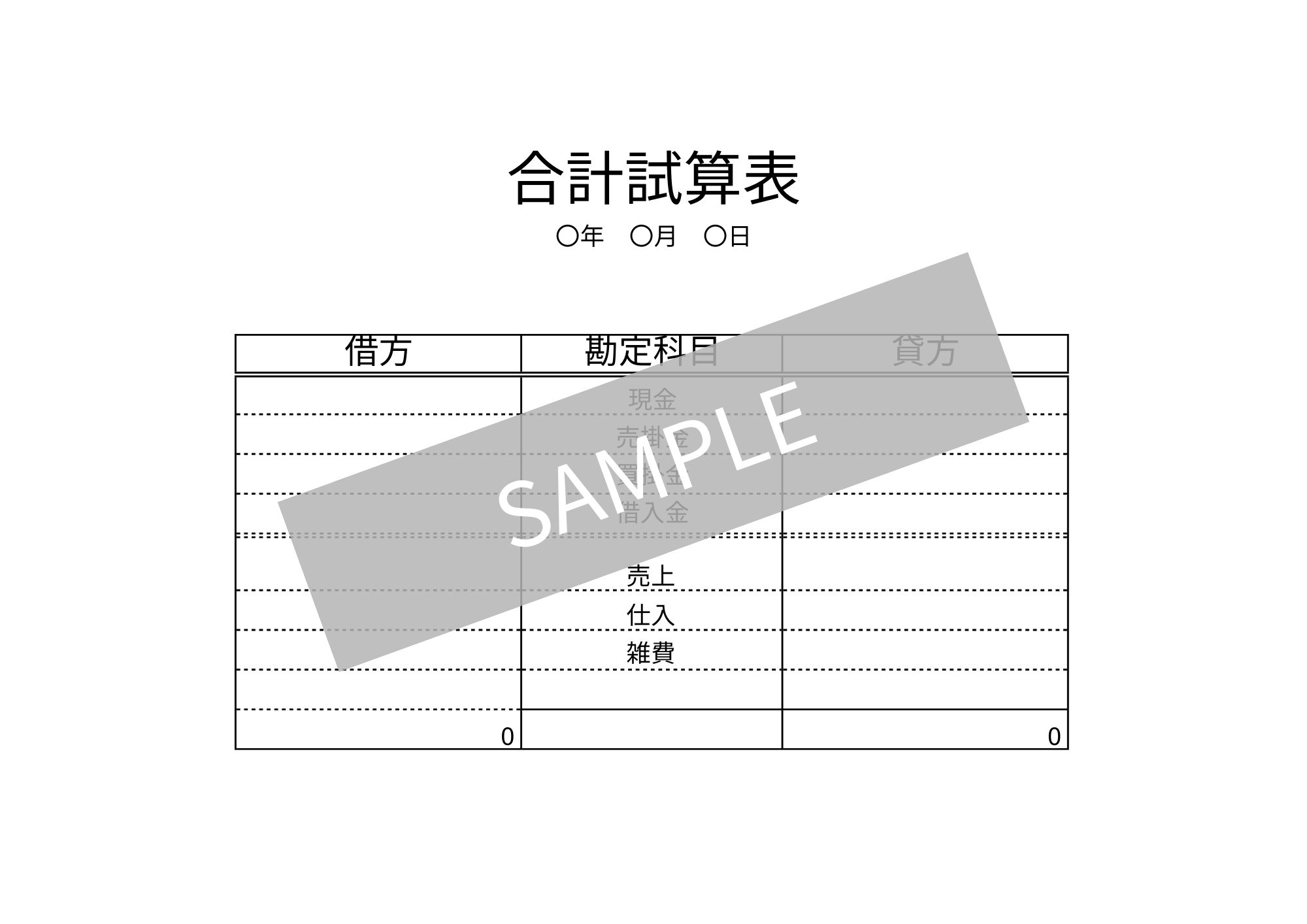

ここでは、試算表を簡単に作成できるエクセル形式の無料テンプレートをご用意しました。項目を埋めるだけで試算表を簡単に作成できます。ぜひご活用ください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

試算表とは?

試算表とは、仕訳帳や総勘定元帳に記録された情報をもとに、帳簿上の仕訳や金額に間違いがないかを確認するための集計表です。

ここでは、試算表を作成する時期や、決算書との相違点について詳しく解説します。

作成時期

試算表を作成する時期は、企業の規模や業種、会計方針によってさまざまです。年度末の決算前に一度だけ作成する企業もある一方で、財務状況を正確に把握するために月単位や週単位で定期的に作成している企業も少なくありません。特に取引件数が多い企業では、月次で試算表を作成するのが一般的です。

試算表の主な目的は、仕訳や転記、計算の誤りがないかを早期に確認することにあります。そのため、可能な限り定期的かつこまめに作成することで、会計上のミスを未然に防ぎ、スムーズな決算業務につなげることができます。

決算書との違い

決算書とは、会社が一定期間(通常は1年間)の経営成績や財政状態を明らかにするために作成される書類です。正式には「財務諸表」または「計算書類」と呼ばれ、主に「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」「キャッシュ・フロー計算書(C/F)」の3つの書類で構成されます。これらの書類は、株主や取引先、金融機関などの外部関係者に対して、企業の経営状況を報告する重要な資料となります。

一方で、試算表は、日々の取引を記録した帳簿から各勘定科目の残高や合計を集計し、借方と貸方の金額が一致しているかを確認するために作成される内部資料です。経理のミスや仕訳の不整合を早期に発見する目的があり、月次や四半期ごとなど、決算期に限らず定期的に作成されることが一般的です。

試算表と決算書は、企業の経営状況を確認するための書類という点では変わりありませんが、目的や作成上のルール、内容の精度など、さまざまな点で異なります。

| 比較項目 | 試算表 | 決算書 |

| 目的 | 会計処理のミスをチェックする | 企業の財務状況・経営成績を対外的に報告する |

| 作成上のルール | 法律上の規制はない | 会計規則や法律に基づく形式・基準に沿って作成すること |

| 作成時期 | 月次・週次・四半期など、必要に応じて作成する | 年1回(決算期)または四半期(上場企業等)に作成する |

| 内容の精度 | あくまで暫定的 | 調整済み・正確な数値に基づく確定資料であること |

試算表の作成に法的義務はありませんが、決算書の作成と提出は、税務署への申告(法人税法)と会社法による決算公告の両方で義務付けられています。

参考:e-GOV法令検索「法人税法」

参考:e-GOV法令検索「会社法」

試算表の必要性

試算表の作成は企業の任意ですが、作成することで決算書の作成に役立ち、経営改善ができるなどのメリットがあります。

ここでは、試算表の必要性について詳しく解説します。

決算書の作成に役立つ

試算表は、決算書の作成に役立つ資料です。月次で試算表を作成する習慣を持つことで、その月ごとの資産・負債・収益・費用といった経営データをタイムリーに把握でき、財務状況や収支の推移を継続的に確認できます。これらの情報は、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表の内容と密接に関わっており、作成の際に役立ちます。

試算表を作成せずに、1年分の帳簿から直接決算書を作成しようとすると、万が一どこかに記帳ミスがあった場合、その原因を特定するのが困難になります。試算表を月次や四半期単位で作っておけば、早い段階で誤りに気づき、修正ができるでしょう。決算期に慌てることなく、正確な決算書の作成が可能です。

経営改善ができる

試算表は、企業の一定期間における経営状態や財務状況を把握するための重要な資料であり、経営管理や改善のための基盤として役立ちます。

試算表を定期的(月次や週次など)に作成・確認することで、資金の流れや売上、費用の推移などをタイムリーに把握することが可能です。また、前月や前年といった過去のデータと比較することで、業績の変化や経営の傾向を客観的に分析することができます。

その結果、業務の無駄や資金繰りの問題点などを早期に発見し、改善策を迅速に講じることができます。さらに、経営戦略や予算計画の策定においても、信頼性の高い判断材料として活用できるため、試算表は企業経営全体を支える重要な役割を果たすといえるでしょう。

経理上のミスを防止できる

試算表を作成することで、経理上のミスを未然に防止できることもメリットのひとつです。

試算表は仕訳や転記の誤り、借方と貸方の金額の不一致など、帳簿におけるさまざまなミスを早期に発見するために作成されます。これにより、問題が大きくなる前に迅速に修正が可能となり、帳簿の正確性を保つことができます。

さらに、月次や週次といった一定の間隔で定期的に試算表を作成・確認することで、日々の会計処理の質を高めることができ、決算時に焦らずにスムーズに対応できるようになります。結果として、経理業務の効率化につながるでしょう。

融資を受ける際の資料にできる

試算表は、融資を受ける際に金融機関へ提出する重要な資料のひとつであり、事前に作成しておくことで融資を受けやすくなるというメリットがあります。

金融機関は、企業の経営状況を把握するために試算表や決算書を参考にし、融資の可否や条件を判断します。特に、月次や四半期ごとなど短い期間で頻繁に作成される試算表は、会計年度ごとに作成される決算書よりも、現在の経営状況をよりリアルタイムに反映した資料として重視されるでしょう。

決算書は企業の一定期間の最終的な業績や財務状況を示すのに対し、試算表は業績の推移や資金の流れ、経営の動向をタイムリーに把握するための手がかりとなり、金融機関は融資判断をより的確に行うことができます。

試算表の記載項目

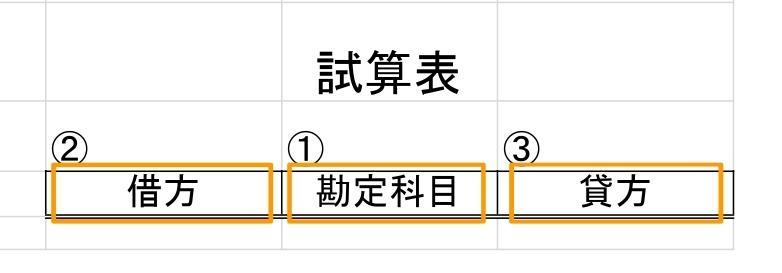

試算表には複数の種類があり、それらに共通して必ず記載する項目があります。取引内容を分類する「勘定科目」と、取引を2つの観点から記録する「借方」「貸方」です。

ここでは、これらの項目の概要や使い方を解説していきます。

①勘定科目

勘定科目とは、資産・負債・純資産・収益・費用といった、企業の取引内容を分類・記録するための会計上の項目です。それぞれの勘定科目は、企業の経営状況や財務内容を正確に把握するための重要な要素となります。

試算表は、こうした勘定科目ごとの残高を一覧にまとめたもので、一定期間の取引結果を集計し、帳簿の記録が正確に行われているかどうかを確認する目的で作成されます。

具体的には、借方と貸方の合計金額が一致しているかをチェックすることで、仕訳や転記のミスを早期に発見することができます。

経理プラス:勘定科目の一覧と具体的な仕訳例|方法や注意点を解説

②借方

複式簿記では、あらゆる取引を2方向から捉えて記録する仕組みが採用されています。この取引の記録手順を「仕訳」と呼び、仕訳では、各取引を借方と貸方に振り分け、それぞれの金額が釣り合うように帳簿に記入します。

借方は左側に記入され、「資産が増える」「費用が発生する」といった内容を示すものです。また、反対に「負債や純資産、収益が減る」場合にも借方が用いられます。

たとえば、商品を仕入れた際に代金を現金で支払った場合、「仕入」勘定(費用)が借方に、「現金」勘定(資産の減少)が貸方に記録されます。

③貸方

貸方は、帳簿において右側に記載される項目であり、「負債や純資産、収益の増加」や「資産や費用の減少」を示す際に使われます。

たとえば、商品を販売して現金を受け取った場合、「現金」は資産の増加として借方に記録され、「売上」は収益の増加として貸方に記録されます。

借方と貸方の両方を正確に記録することで、すべての取引が帳簿上でバランスよく反映され、企業の財務状況を正しく把握することができます。記帳のズレや不整合を防ぐためにも、借方・貸方の概念を正しく理解し、丁寧に仕訳を行うことが大切です。

試算表の種類と作り方

試算表は次の3種類があり、それぞれ内容や目的が異なります。

| 内容 | 目的 | |

| 合計試算表 | 各勘定科目の借方・貸方の「取引合計額」のみを集計したもの | 借方・貸方の不一致など、帳簿の記録ミスを確認するため |

| 残高試算表 | 勘定ごとの借方・貸方の「残高(差引金額)」を記載したもの | 現時点での資産・負債・収益・費用などの財務状況を確認するため |

| 合計残高試算表 | 各勘定の「合計額」と「残高」の両方を記載したもの | 記帳ミスの確認と経営状況の把握を同時に行うため |

ここでは、各試算表の構成や作成手順、それぞれの特徴について詳しくみていきましょう。

合計試算表

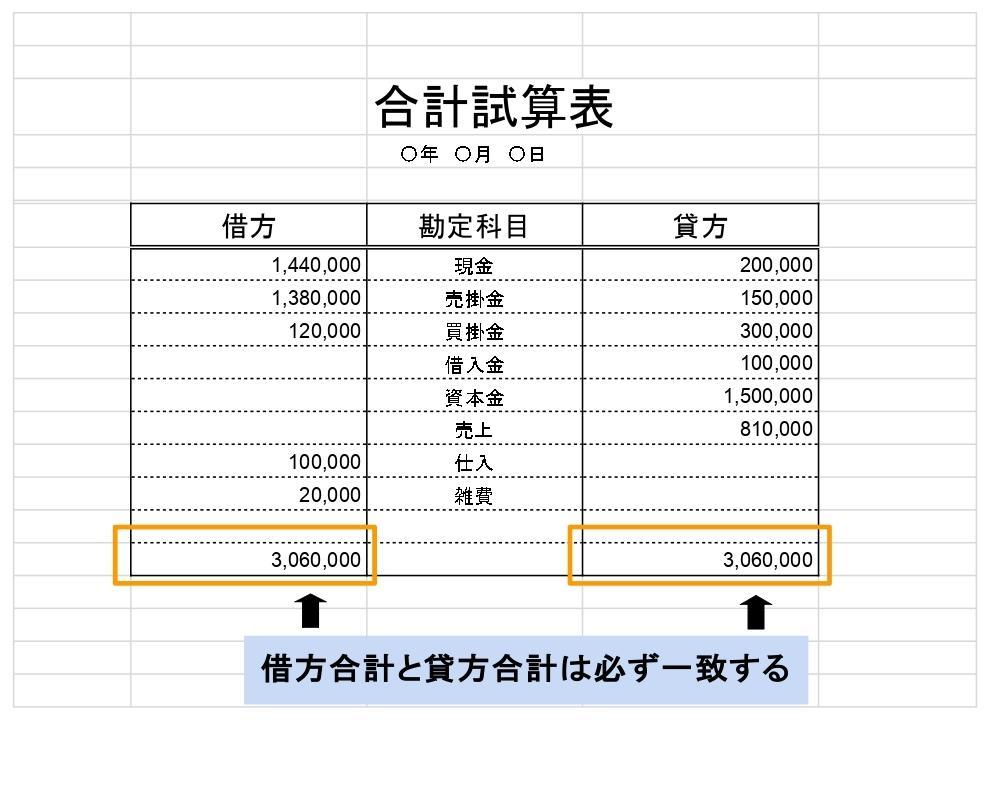

合計試算表とは、総勘定元帳をもとに、各勘定科目の借方および貸方の取引合計額を整理した一覧表です。取引の記録が正しく行われているかを検証する目的で作成され、取引件数や金額の全体像を把握するのに役立ちます。

【作成手順】

- 総勘定元帳から各勘定科目について、借方・貸方それぞれの合計を算出する

- 算出した金額を試算表に転記する

- 借方と貸方の合計額が一致しているか確認する

この試算表では、科目ごとの借方・貸方の合計を一覧化し、両方の合計が一致していれば帳簿上の整合性が取れていると判断できます。

ただし、ここに記載されるのはあくまで合計金額のみであり、勘定ごとの残高(差額)は表示されません。そのため、資産や負債などの財務状況を正確に把握するには、残高試算表や合計残高試算表の作成が別途必要になります。

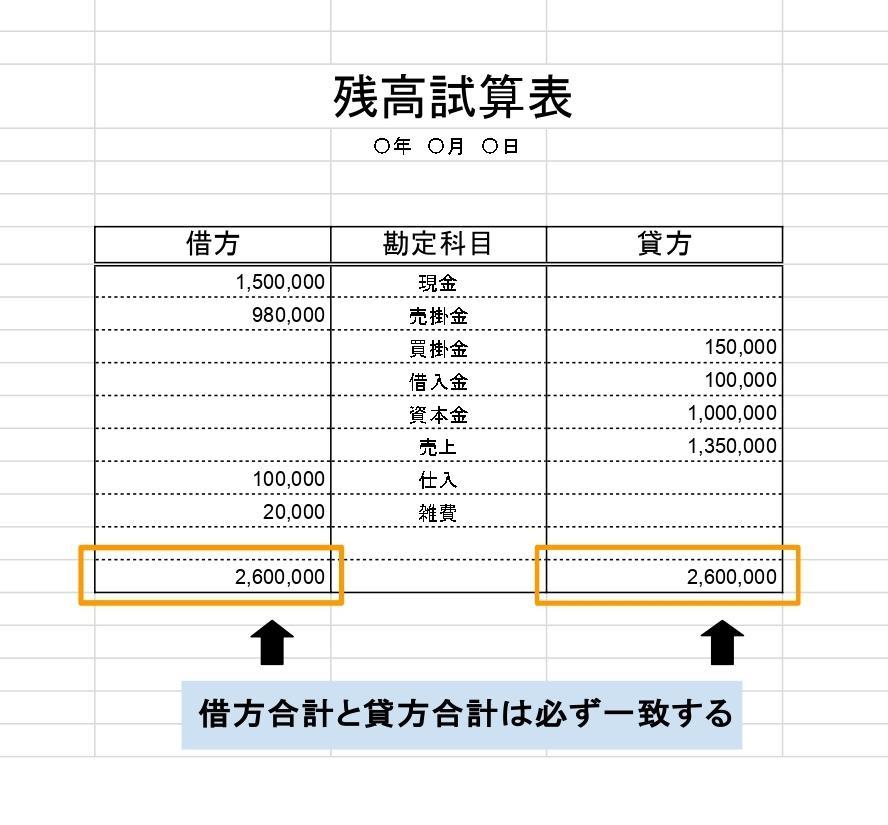

残高試算表

残高試算表は、勘定科目ごとに借方・貸方の差額(残高)を集計して一覧化する表です。一定時点における企業の財務状況や収益の概況を確認するために用いられ、資産の保有状況や利益の有無など、経営成績の把握にも活用されています。

【作成手順】

- 総勘定元帳から、各勘定科目の借方・貸方の合計額を算出する

- 借方と貸方の金額を比較し、差額を求めて「残高」とする

- 残高を残高試算表へ記入する

- 最後に、全体の借方・貸方残高の合計が一致しているかをチェックする

残高試算表は、貸借対照表や損益計算書など、決算書類の作成に先立ち基礎資料として使われます。企業の収益性や財務体質を分析する際にも有用です。

ただし、勘定科目ごとの総取引額は表示されないため、仕訳ミスや転記漏れを発見するには他の補助資料との照合が必要になることは把握しておきましょう。

経理プラス:決算書作成に役立つ!残高試算表の作成方法とその他試算表との違い

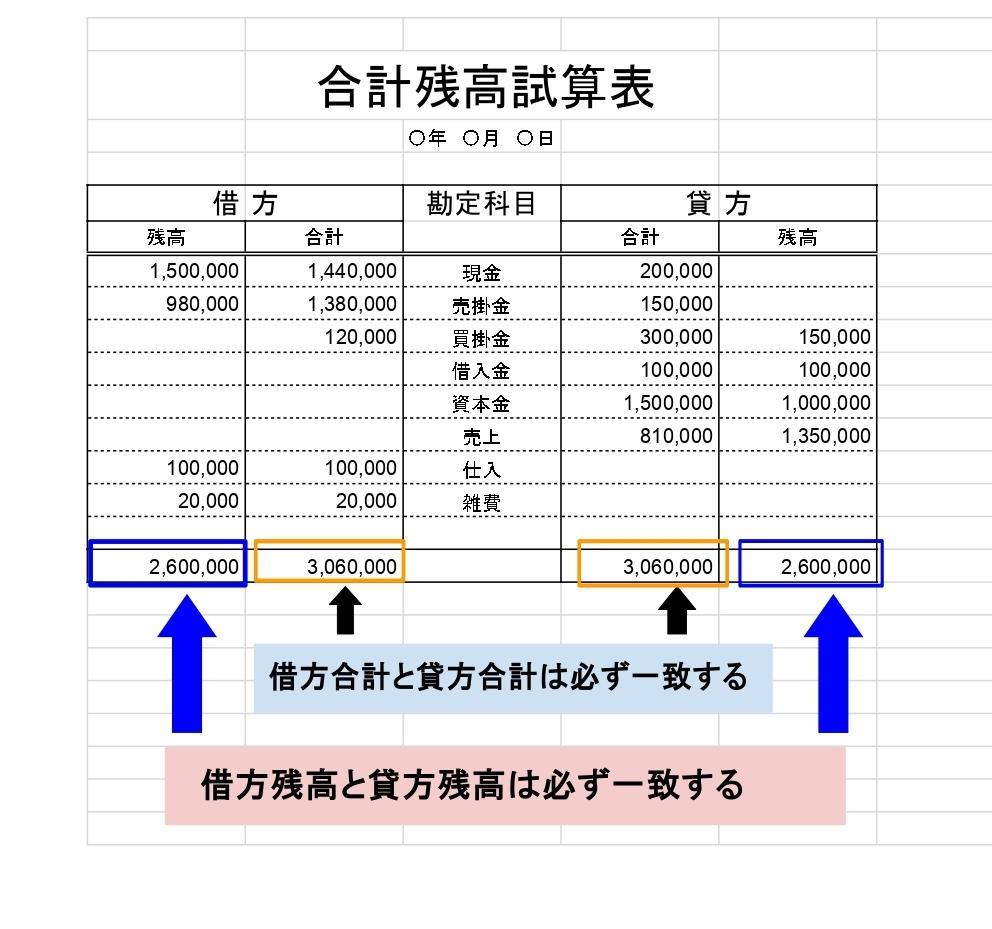

合計残高試算表

「合計試算表」と「残高試算表」の両方の性質をあわせ持った試算表で、勘定科目ごとに取引の合計金額と現在の残高の両方を表示する形式です。借方・貸方それぞれの合計額と残高をひとつの表で一覧できます。

これにより、帳簿記録の正確性を確保しながら、勘定科目ごとの資産や負債、費用、収益の現状を確認できます。

【作成手順】

- 総勘定元帳から、それぞれの勘定科目の借方合計・貸方合計を計算する

- 借方と貸方のどちらが多いかを比べて、その差額を「残高」として計算する

- 集計した合計額を「合計欄」に、差額である残高を「残高欄」にそれぞれ記入する

- 最終的に、借方と貸方の合計および残高が一致しているかを確認する

合計残高試算表は、取引の全体像と財務状態の両面を一度に把握できる便利な資料であり、企業の経営判断にも役立ちます。

試算表の計算が合わない場合のチェックポイント

試算表の合計が合わない場合、次のような原因が考えられます。

- 記入・転記を間違えている

- 勘定科目の分類を間違えている

計算が合わない場合に考えられる間違いについて、詳しくみていきましょう。

記入・転記を間違えている

試算表の計算が合わないのは、記入ミスや転記ミスの可能性があります。

記入ミスで考えられるのは、次のようなケースです。

- 数字や桁数を間違えて記入している

- 勘定科目を間違っている

- 二重記入をしている

- 記入漏れがある

また、仕訳帳から総勘定元帳への転記時に金額や勘定科目を間違えていたり、借方と貸方を逆にして転記していたりする場合もあります。あるいは、転記漏れの可能性もあるでしょう。

小さい金額のズレは桁の入力(例:10,000円 → 1,000円)を疑いましょう。借方合計と貸方合計の差額をもとに、どの勘定に誤りがあるかを絞り込むという方法もあります。

記入ミスや転記ミスですぐに原因が分からない場合は、総勘定元帳や仕訳帳、取引記録などに戻ってミスがないか確認が必要です。

勘定科目の分類を間違えている

勘定科目の分類ミスが原因で、試算表の計算が合わなくなることもあります。本来記録すべき科目とは異なる科目に誤って仕訳してしまうケースです。仕訳の内容自体は正しくても、勘定科目を誤って選んでしまうことで、試算表全体の整合性が崩れてしまいます。

たとえば、「現金」や「売掛金」といった資産に関する取引を「費用」として処理したり、「買掛金」などの負債を「収益」や「純資産」として誤って計上したりすることがあげられます。このようなミスがあると、借方と貸方の金額が一致せず、試算表の合計が合わなくなるでしょう。

勘定科目の分類は帳簿の正確性に直結するため、入力時には取引の性質をよく確認し、正しい分類で処理することが大切です。経理担当者はよくある分類ミスや似た名称の科目に注意を払うことで、ミスの防止につながります。

まとめ

試算表とは、会計帳簿から勘定科目ごとの金額を集計し、借方と貸方の金額が一致しているかを確認する一覧表です。作成に法律上の義務はありませんが、仕訳や転記のミスを早期に発見できるため、会計の正確性を保つうえで重要な役割を果たします。

また、月次や四半期ごとに作成することで、経営状況の把握や経営判断、融資資料としても活用されます。定期的に試算表を作成することで、決算時の負担軽減にもつながるでしょう。

試算表は3種類あり、それぞれ記入する内容や目的が異なります。それぞれの特徴を把握し、自社に合う試算表を作成しましょう。