【無料】合計請求書のエクセルテンプレート|通常の請求書との違いや注意点も解説

「請求業務の手間を省きたい」というお悩みはありませんか?取引先から「請求書をまとめてほしい」と言われたことのある経理担当者の方もいるかもしれません。

スムーズな請求業務は、売上を確実に回収するためには不可欠です。その方法の1つとして、「合計請求書」の活用が挙げられます。本記事では、合計請求書の概要と作成・発行方法、注意点について分かりやすく解説します。無料でダウンロードできるエクセルテンプレートも、ぜひご活用ください。

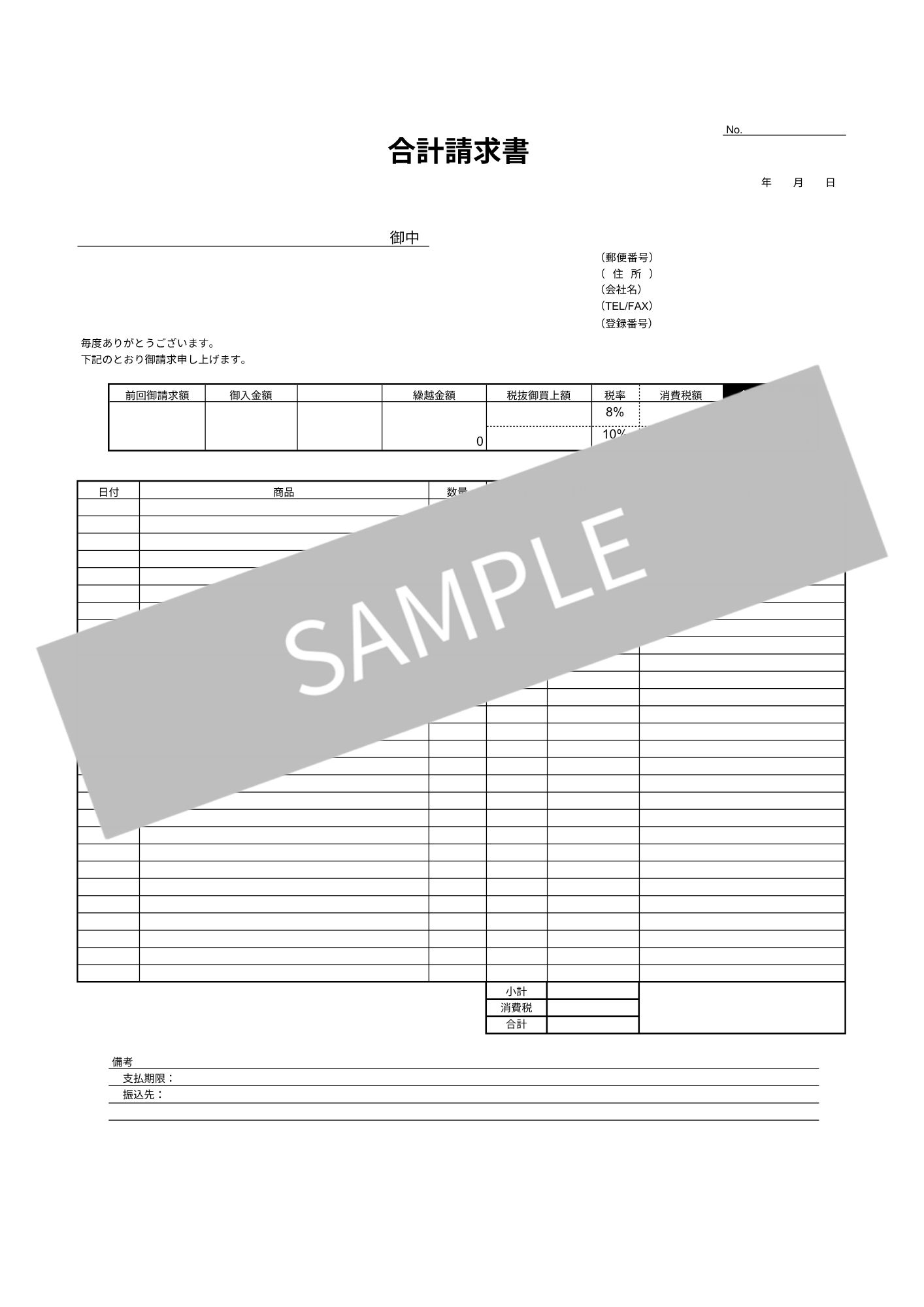

合計請求書の無料エクセルテンプレート

合計請求書のテンプレートを無料でダウンロードできます。請求額のみのシンプルなものと、請求明細書付きの2パターンをご用意しております。

エクセルで作成しているため、ダウンロード後は必要に応じて調整することも可能です。ぜひご活用ください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

合計請求書とは?

合計請求書とは、複数の取引に対する請求を1通にまとめた請求書のことです。合計請求書は、発行する側と受け取る側の双方にとってメリットがあります。以下では、合計請求書と通常の請求書の違いや、主な記載項目について解説します。

通常の請求書との違い

合計請求書と通常の請求書の違いは、取引をまとめて請求するか、その都度請求するかという点にあります。

通常の請求書は、基本的に1回の取引につき1通発行します。しかし、頻繁に取引がある場合は、請求書を何度も発行しなければなりません。発行する側の業務負担が増えるだけでなく、受け取る側にとっても管理に手間がかかります。

そこで、一定期間内の取引を1回にまとめて請求するものが合計請求書です。日々の取引は「掛取引」と呼ばれる後払い方式で行い、多くの場合「毎月○日」と締日を決めてひと月ごとに請求します。

複数の取引についてまとめて請求することで、双方の経理業務の効率化につながります。また、締日が決まっていることで請求書の発行時期も一定となり、スケジュールを組みやすくなる点も双方のメリットです。

合計請求書の主な記載項目

合計請求書の主な記載項目は次のとおりです。

- 請求書の発行年月日

- 取引先の名称

- 発行者の名称

- 請求金額

- 支払期限

- 支払方法

上記のほか、前回の請求金額と入金額、その差額である繰越金額が記載される場合もあります。継続的に取引を行う中で、月々の請求に対して確実に支払いがされているかを双方が確認できます。

合計請求書に番号を付けて管理することで、取引先からの問い合わせに対応したり、重複していないかを確認したりする際に便利です。備考欄には支払方法や期限、振込先などを適宜記載しましょう。

なお、請求書の発行者が適格請求書発行事業者である場合、受け取り側から求められた場合はインボイスを発行しなければなりません。合計請求書をインボイスとして扱う場合は、さらに細かい記載項目を満たす必要があります。

合計請求書によるインボイス制度への対応については、のちほど詳しく解説します。

合計請求書を作成・発行する方法

合計請求書は一般的に、次の手順で作成・発行します。

- フォーマットを整える

- 請求データを収集してまとめる

- 必要事項を入力・記載して発行する

なお、合計請求書を作成する手段としては、エクセルなどのテンプレートの活用や会計ソフトの活用、手書きなどが主なものです。どの手段でも大まかな作成手順は共通しています。

それぞれの手順について、以下で詳しくみていきましょう。

1.フォーマットを整える

合計請求書を作成するには、まずはフォーマットが必要です。

多くの会計ソフトでは、合計請求書のフォーマットが準備されていることが一般的です。締日や期間などの情報を設定することで、対象となる取引を自動的に集計し、簡単に合計請求書を発行できる機能が整っています。

手書きの場合は、市販の請求書用紙を購入したり、テンプレートを入手して印刷したりする必要があります。

エクセルで合計請求書を作成する場合は、インターネット上でテンプレートをダウンロードする方法が便利です。エクセルを使い慣れた方であれば、使いやすさや見やすさを追求してフォーマットを調整してもよいでしょう。自社の業務手順やルールに従い、一からフォーマットを自作することも方法の1つです。

いずれの場合も、必要な記載事項が合計請求書のフォーマットに含まれているかを確認しましょう。合計請求書をインボイスとして使うかどうかも考慮しながら、フォーマットを整えます。

2.請求データを収集してまとめる

フォーマットが整ったら、合計請求書に記載するデータを準備します。

掛取引の合計請求書では、1か月の取引をまとめて請求することが一般的です。請求データは、納品の際に相手に渡した納品書の控えなどから収集しましょう。

ほかの取引先のデータと混ざったり、取引の抜け漏れが発生したりすることのないように、内容を入念に確認することが大切です。

3.必要事項を入力・記載して発行する

集めたデータをフォーマットに入力・記載し、合計請求書を発行します。入力ミスや記載ミスがないよう注意し、完成したあとも必ずチェックをすることが大切です。

合計請求書を紙で発行する場合は、手渡しまたは郵送で相手に届けます。

PDFなどのデータで発行する場合は、専用のプラットフォームや電子メールを経由して相手に送信することが一般的です。

合計請求書を発行する際の注意点

合計請求書を発行する際は、次の点に注意しましょう。

- 適格請求書発行事業者は記載要件を満たす必要がある

- 控えを保管しておく

それぞれの注意点について、詳しく解説します。

適格請求書発行事業者は記載要件を満たす必要がある

適格請求書発行事業者として登録している場合、相手方から求められた際にはインボイスを発行しなければなりません。合計請求書をインボイスとして使う場合には、基本的な合計請求書の記載項目に加えて、次のものを含める必要があります。

- 発行者の名称

- インボイスの登録番号

- 取引年月日

- 取引内容

- 適用税率ごとの税抜金額

- 税率ごとの消費税額

なお、インボイスとして使えるものは、合計請求書のほかにも納品書や領収書などがあります。以下では、合計請求書を用いたインボイス制度への対応方法を2パターン紹介します。

参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-」

参考:国税庁「インボイス制度に関するQ&A目次一覧」

合計請求書に明細を添付する

合計請求書に明細書を添付することで、上記のインボイスの記載要件を満たす方法です。

合計請求書には、期間中の請求額の合計は書かれていても、取引年月日や商品名・数量などの詳細は記載されないことが一般的です。合計請求書に、細かな取引内容を記載した明細書を添付することで、インボイスとしての記載要件を満たせます。

納品書や領収書で別途対応する

合計請求書ではなく、必要事項を記載して相手へ発行した納品書や領収書をインボイスとして取り扱う方法です。合計請求書に明細を添付する必要がないため、請求業務の手間を減らせます。

納品書や領収書を合計請求書と連携させることで、インボイスの要件を満たす方法もあります。たとえば、合計請求書には発行者の名称や登録番号、納品書や領収書には取引の詳しい内容や適用税率・消費税などを記載するといった方法です。複数の書類にまたがってインボイスの記載要件を満たす形であるため、合計請求書に納品書の番号を記載するなど、書類間の紐づけによる整合性の確保が不可欠です。

控えを保管しておく

合計請求書を発行した場合は、控えを保管しておかなければなりません。保管すべき期間は、法人と個人事業主で異なります。

法人の場合は7年の保管が必要です。合計請求書を発行した年度の、確定申告書の提出期限日の翌日から起算します。

たとえば、2025年3月31日に決算を迎えた法人であれば、確定申告書の提出期限日はその2か月後の2025年5月31日です。ここから起算して7年後、すなわち2032年5月31日まで、合計請求書の控えを保管しておく必要があります。

ただし、青色申告をしている法人で繰越欠損金が発生する年度分については10年となります。

個人事業主の場合は5年の保管が必要です。合計請求書を発行した年の翌年3月15日から起算します。たとえば、2024年中に発行した請求書の控えは、2030年の3月15日まで保管しておかなければなりません。

まとめ

合計請求書は、主にひと月の取引についてまとめて請求する書類です。請求は取引ごとでなく毎月決まった時期に行うため、経理業務の負担を軽減できます。受け取る側も請求書の管理が容易になり、業務の効率化を図れます。

一方で、合計請求書でインボイス制度に対応する際は注意が必要です。発行する側は相手から求められた場合、明細の添付や納品書・領収書の併用などによってインボイスの記載要件を満たさなければなりません。加えて、一定期間は合計請求書の控えを保管する必要があります。

合計請求書の注意点を押さえて、ぜひ請求業務を効率化しましょう。