発注書(注文書)の無料エクセルテンプレート|記載項目と注意点は?

発注書(注文書)は、ビジネス取引において欠かせない書類の一つです。取引内容を明確にし、誤解やトラブルを未然に防ぐためには、正確かつ効率的に作成することが重要です。本記事では、発注書を簡単に作成できる無料エクセルテンプレートをご紹介するとともに、記載すべき項目や注意点について詳しく解説します。

テンプレートを活用することで、作業時間を大幅に短縮できるだけでなく、取引先との信頼関係を築くことにもつながります。特にこれから発注書を初めて作成する方や、フォーマットを見直したい方にとって、役立つ情報を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

>>請求書発行をラクにしたい!請求書の電子化なら、シェアNo.1の電子請求書発行システム「楽楽明細」にお任せください!

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド帳票発行サービスの市場の実態と展望」(ミックITリポート2025年3月号:https://mic-r.co.jp/micit/2025/)における「売上シェア」、「導入社数シェア」第1位

発注書(注文書)の無料エクセルテンプレート

発注書や注文書を効率的に作成できるエクセル形式の無料テンプレートをご用意しました。個人事業主から法人まで、どなたでもご利用いただける汎用性の高いテンプレートです。本テンプレートは、基本的な記載項目が網羅されており、使いやすさを重視したデザインになっています。項目を埋めるだけで、取引に必要な発注書や注文書を簡単に作成できます。

テンプレートのダウンロードは完全無料です。テンプレートのダウンロードは以下からご利用いただけますので、ぜひお試しください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

発注書の基礎知識

まずは、発注書の意義や注文書との違いなどを確認していきましょう。

発注書とは?

発注書とは、発注者が受注者に対して商品の購入やサービスの依頼を行う際に発行する書類です。この書類には、依頼内容や取引条件(納期、単価、支払い条件など)が明記されており、契約の成立や取引の実施をスムーズに進めるために利用されます。

また、発注書は「注文書」や「発注依頼書」とも呼ばれ、法的な違いはありませんが、使用される場面や業界によって名称が異なる場合があります。

発注書の役割

発注書には主に以下の役割があります。

- 取引内容の明確化

発注書には、依頼する商品やサービスの詳細(数量、単価、仕様など)が記載されているため、取引内容を正確に共有することができます。これにより、認識のずれやトラブルを未然に防ぐことが可能です。 - 契約内容の証拠

発注書は取引の記録として残すことで、万が一トラブルが発生した際の証拠資料となります。 - 下請法への対応

発注書の発行は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく書面交付義務を果たすための手段としても重要です。この法律では、親事業者が下請事業者に対して、取引条件を明確に記した書類を交付することが求められています。

発注書と注文書の違い

発注書と注文書に明確な法的な違いはありません。しかし、業界や企業の慣例により使い分けられることが一般的です。

- 発注書:主にサービスや作業依頼、加工品の購入といった形のない業務などに使用される

- 注文書:主に製品や商品の購入といった有形物の取引などに使用される

どちらを使用するかは、取引内容や業界の商習慣に合わせて選ぶとよいでしょう。

発注書の発行側

発注書は、商品やサービスを購入する企業や個人(発注者)が発行します。作成時は、取引条件の確認や見積書との照合を行い、記載内容の不備がないか慎重に確認しましょう。不備があるとトラブルの原因になるため、事前のチェックが重要です。

発注書への押印の必要性

発注書には、押印が必須ではありません。一方で、電子契約が進む現代では、押印なしで電子署名を用いるケースも増えています。

また、発注書のみで契約が成立する場合には、契約書としての役割を担うため、収入印紙の添付が必要となることもあります。具体的な要否については、契約内容や法律の規定を確認する必要があります。

インボイス制度の発注書への影響

2023年10月に施行されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、発注書自体には直接影響はありません。

また、発注書を電子化する流れが進む中、インボイス制度に対応した電子書類管理ツールの導入も検討すべきポイントとなります。また、電子化に応じて見積書・発注書・請求書と連携したツールの導入も必要性が高いといえます。

>>請求書発行をラクにしたい!請求書の電子化なら、シェアNo.1の電子請求書発行システム「楽楽明細」にお任せください!

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド帳票発行サービスの市場の実態と展望」(ミックITリポート2025年3月号:https://mic-r.co.jp/micit/2025/)における「売上シェア」、「導入社数シェア」第1位

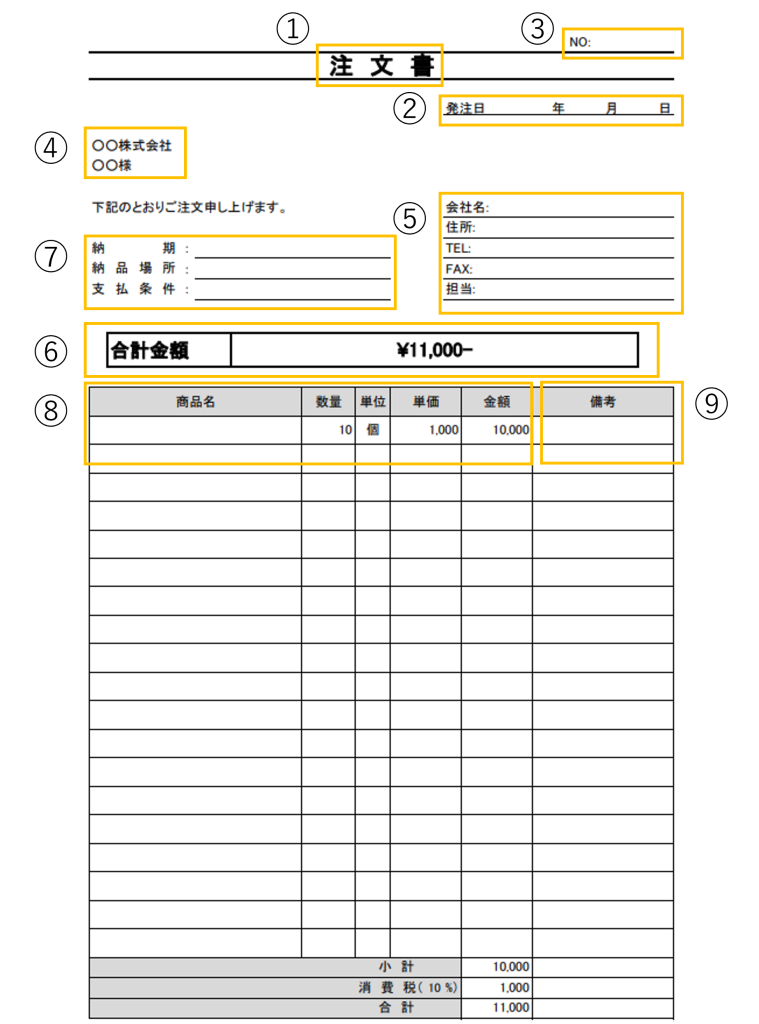

発注書(注文書)の主な記載項目

発注書(注文書)に決まった書式はありませんが、一般的に必要な項目は決まっています。ここでは、標準的なタテ型の発注書のレイアウトから、それぞれの記載項目を確認していきましょう。

① タイトル

発注書(注文書)のタイトルは、書類の役割を明確にするために重要です。「発注書」や「注文書」と大きく記載し、一目で何の書類であるかがわかるようにします。取引の性質や業界によっては、使用するタイトルが異なる場合もあるため、取引先との慣例に合わせることが望ましいです。

② 発注日

発注日は、取引内容を管理する上で必要不可欠な項目です。この日付を基に、納期や支払期日などのスケジュールが決定されるため、正確に記載してください。発注日の記載は、取引の進捗管理や書類の整合性確認にも役立ちます。

③ 発注書の番号

発注書には、発注書番号を割り当てておくと便利です。この番号は、見積書や請求書など、関連する他の書類との紐付けを容易にし、社内外での情報共有や検索を効率化します。同じ取引に関連する書類は、共通の番号で管理することで、混乱を防ぐことができます。

④ 送付先名

送付先名には、発注書の受取人である取引先の名称を記載します。会社名の後に「御中」をつけるのが一般的です。担当者名がわかっている場合は、「株式会社○○ ○○様」と具体的に記載すると、受注側での確認がスムーズになります。

⑤ 発注元の情報

発注元の情報には、自社の名称、住所、連絡先、担当者名などを記載します。これにより、受注者が問い合わせや確認を迅速に行うことが可能となり、取引の円滑化が図られます。特に連絡先や担当者名の記載は、トラブル発生時に迅速な対応を可能にします。

⑥ 合計金額

企業間の取引における発注書には、税抜の合計金額を明記することが求められます。この項目は、取引条件や支払額を明確化するために不可欠です。見積書が発行されている場合は、その金額と一致しているかを確認することが重要です。

⑦ 納期・納品場所・支払条件

納期や納品場所、支払条件は、取引における重要な要素です。納期については具体的な日付を、納品場所は住所や施設名を明記します。また、支払条件には支払方法や期限を記載し、取引先と合意した条件を反映させます。

<具体例>

- 納期:2024年12月1日

- 納品場所:指定倉庫

- 支払条件:銀行振り込み 納品月の翌月末までに支払い

⑧ 商品の明細(商品名、数量、単価、金額など)

商品やサービスの明細は、取引内容を具体的に記載する最も重要な項目です。商品名、数量、単価、金額を正確に記載することで、誤配送やトラブルを防止します。

⑨ 備考

備考欄には、特別な指示や取引先への連絡事項を記載します。たとえば、納品時の注意点や追加の依頼事項、商品の仕様や特記事項などがある場合に活用されます。特に記載する内容がない場合は、空白でも問題ありませんが、必要な情報があれば丁寧に記載しましょう。

| 商品名 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| あんぱん | 10個 | 100円 | 1,000円 | |

| 出精値引き | △100円 | ※貴社特別割引価格 |

※工事など、単位がつけられない場合は、以下のように表現します。

| 10%対象(税抜) 1,000円 | 消費税額(10%) 100円 | |

| 8%対象(税抜) 2,000円 | 消費税額(8%) 160円 |

発注書を作成する際の注意点

ここでは、受注側が発注書を作成するにあたり、気を付けたいポイントを説明します。

提出方法を確認する

発注書の提出方法は、取引先の指定に従って適切な手段を選ぶことが重要です。大きく郵送、FAX、メールの3つの手段に分かれます。

- 郵送:信書として取り扱う必要があり、日本郵便や信書便事業者を利用することが法律で定められています。「注文書在中」などの表記を忘れないようにしましょう。

- FAX:送信前に相手へ事前連絡し、送付状を添付すると確認がスムーズです。商慣習に応じて柔軟に対応してください。

- メール:最も効率的な手段で、迅速かつコストもかかりません。ファイルはPDF形式に変換し、パスワードを設定するなどのセキュリティ対策を行いましょう。

提出方法を選ぶ際には、取引先と事前に確認し、適切な手段で送付することが大切です。

見積書の内容と照らし合わせる

発注書を作成する際には、事前に受け取った見積書の内容と一致しているかを必ず確認しましょう。特に、数量、単価、金額、納期などの項目は重要です。これらが一致していない場合、受注者に混乱を与えるだけでなく、取引の信頼性を損なう可能性があります。

収入印紙が必要なケースに注意する

発注書には、原則として収入印紙を貼付する必要はありません。ただし、発注書のみで契約が成立する場合や、受注者から「注文請書」が交付されない場合には、収入印紙の貼付が必要となる場合があります。

収入印紙を貼るべきか迷った場合は、速やかに税務署に相談することをお勧めします。また、電子取引に移行している場合は、収入印紙は不要となりますが、電子データとしての保存義務が生じる点にも注意してください。

参考:国税庁 印紙税の手引

定められた保存期間を遵守する

発注書は帳票書類に該当するため、法律で定められた期間内に適切に保管する義務があります。保存期間は以下の通りです。

- 法人の場合:確定申告書の提出期限から7年間(欠損金が発生した事業年度は10年間)

- 個人事業主の場合:5年間

保存義務を怠ると、追徴課税などのペナルティが課される可能性があるため、発注書を含む関連書類をシステムやファイリングで管理し、適切に保管しましょう。また、電子取引の場合は電子データの保存が必要となります。

発注書を保管・管理する方法

発注書は取引の証拠となる重要な書類であり、適切に保管・管理することが求められます。保管方法を整備することで、必要な際に迅速に取り出せるだけでなく、トラブルの防止や業務効率の向上にもつながります。ここでは、紙媒体および電子データでの保管方法を詳しく解説します。

紙のまま保存

発注書が郵送やFAXで送付される場合は、紙のまま保存する方法が一般的です。以下のポイントに注意して管理することで、必要な情報をスムーズに取り出すことができます。

- 整理方法の工夫

日付や帳票の種類、取引先ごとに分類して整理すると、後から確認しやすくなります。また、取引先名をアルファベットや五十音順に整理しておくことで、探す手間を軽減できます。 - 月別に保管

すぐに取り出せるよう、月ごとにファイルやバインダーで整理するのがおすすめです。特に、大量の取引を行う企業では、月別に保管することで管理がしやすくなります。 - 保管場所の確保

紙媒体での保管にはスペースが必要です。専用のキャビネットや棚を用意し、湿気や火災などのリスクが避けられる安全な場所に保管しましょう。

紙をスキャンしてデータとして保存

紙の発注書をスキャンしてデータ化することで、物理的な保管スペースを削減し、効率的な管理が可能になります。この方法には以下のメリットがあります。

- スキャナの活用

高性能なスキャナを使用して、発注書をPDFや画像形式でデータ化します。スキャン時に適切な解像度を設定し、文字や印影がはっきりと読み取れるようにすることが重要です。 - ファイル名とフォルダーの管理

スキャン後のデータは、日付や取引先名、発注番号などを含むわかりやすいファイル名で保存します。また、フォルダーを年月ごとや取引先ごとに分けることで、必要なデータを素早く見つけられるようにします。 - データのバックアップ

スキャンデータは、クラウドストレージや外付けハードディスクなどにバックアップを取ることで、データ消失のリスクを軽減します。

電子データのまま保存

電子メールや専用システムを通じて受け取った発注書は、電子データのまま保存することになります。この方法では以下の点に留意することが重要です。

- フォルダー構造の設計

電子データの保管も、日付や取引先ごとに分類したフォルダー構造を設計することで、検索性を高めることができます。また、取引の種類(例:購入、委託)に応じてフォルダーを分けると、管理がよりスムーズになります。 - クラウドサービスの活用

クラウドストレージを利用することで、データを複数のデバイスから簡単にアクセスできるようになります。Google DriveやDropbox、Microsoft OneDriveなどのサービスを活用すると良いでしょう。 - セキュリティ対策

電子データは、不正アクセスや情報漏えいのリスクが伴います。保存場所にはパスワードを設定し、定期的にセキュリティソフトでデータを保護しましょう。また、社内でのアクセス権限を限定することで、情報漏洩リスクを軽減できます。

発注書を電子化するメリット・デメリット

発注書の電子化は、多くの企業がペーパーレス化を推進する中で注目されています。電子化はコスト削減や業務効率化に大きく寄与する一方、導入に際しての課題や注意点もあります。本章では、発注書を電子化する際のメリットとデメリットを詳しく解説します。

発注書を電子化するメリット

コストの削減につながる

発注書を電子化することで、紙の書類に関連する多くのコストを削減できます。具体的には以下のような効果が期待できます。

- ペーパーレス化により、紙代やインク代などの印刷コストを削減

- 封筒や切手、書類を封入する作業にかかるコストも削減

- 工数削減により、書類の送付や管理に要する人件費の削減

これらの要素が合わさることで、長期的に見て大幅な経費削減が期待できます。

スピーディーに送付できる

電子化された発注書は、メールやクラウドを利用して即座に送付できます。これにより、郵送やFAXと比較して大幅に送付時間を短縮でき、急な発注にも迅速に対応できます。特に取引量が多い場合には、業務効率が大きく向上します。

経年劣化や紛失、改ざんを防ぎやすい

紙の発注書は、時間が経つと劣化したり、紛失したりするリスクがありますが、電子データならその心配がありません。また、電子化することで、書類の改ざん防止機能やバックアップ機能を活用し、データの信頼性を高めることができます。

セキュリティを強化できる

電子化された発注書は、閲覧や管理の権限を設定できるため、重要情報へのアクセスを限定することが可能です。これにより、情報漏洩のリスクを抑えられます。また、暗号化やパスワード保護を利用することで、さらに高いセキュリティを確保できます。

リモートワークしやすい

電子化された発注書は、インターネットを通じてどこからでもアクセスできます。そのため、リモートワークを行う社員が、オフィスに出向くことなく必要な書類を確認・作成でき、業務の柔軟性が向上します。

環境保護につながる

ペーパーレス化は環境保護にも貢献します。紙の使用を削減することで、森林伐採の抑制や廃棄物の削減が期待でき、企業の環境意識の高さをアピールする要素にもなります。

発注書を電子化する際のデメリット・注意点

法律で定められた保存要件に従う必要がある

電子化された発注書は、電子帳簿保存法に基づいて保存要件を満たさなければなりません。具体的には以下の要件があります。

- スキャナ保存の場合:タイムスタンプの付与や改ざん防止措置が必要

- 電子データ保存の場合:データの可視性や検索性を確保する必要

- 元から電子データとして作成された発注書は、紙に印刷して保存したものは証憑書類として認められず、電子データのまま保存したものが必要

- 保存要件に違反した場合、罰則を受ける可能性あり

これらの法律を遵守するため、適切なシステムの導入や運用が不可欠です。

移行やデータ化に手間がかかる

紙の発注書を電子化する際には、スキャン作業やデータ化の手間がかかります。また、データ化後の整理やファイル名の統一、フォルダー構造の設計にも時間と労力が必要です。

取引先と調整が必要になる

電子発注書を利用するには、取引先が電子データの受け入れに対応していることが前提となります。特に、システム導入が進んでいない企業やFAXを主に使用している取引先の場合、調整や交渉が必要になることがあります。

規定やマニュアルの整備が必要になる

発注書の電子化をスムーズに運用するためには、社内での規定やマニュアルの整備が欠かせません。例えば、保存期間や操作手順、セキュリティ対策などを明確化し、社員全員が理解できるようにしておく必要があります。

サイバー攻撃による情報漏洩のリスクがある

電子データは、ハッキングやマルウェアによるサイバー攻撃のリスクが伴います。そのため、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入、アクセス権限の管理などを徹底することで、リスクを最小限に抑えることができます。

>>請求書発行をラクにしたい!請求書の電子化なら、シェアNo.1の電子請求書発行システム「楽楽明細」にお任せください!

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド帳票発行サービスの市場の実態と展望」(ミックITリポート2025年3月号:https://mic-r.co.jp/micit/2025/)における「売上シェア」、「導入社数シェア」第1位

まとめ

発注書は、取引をスムーズに進めるための基盤となる重要な書類です。本記事で紹介した無料エクセルテンプレートを活用すれば、必要な項目を漏れなく記載しながら、作成作業を効率化することができます。また、注意点を押さえることで、トラブルを防ぎ、取引先との信頼関係を強化することが可能です。ペーパーレス化や電子化が進む現代において、発注書の作成方法や管理方法を見直すことは、業務効率の向上につながるでしょう。

発注書に関するQ&A

発注書はビジネス取引において重要な役割を果たしますが、その作成や運用についてはさまざまな疑問があるかもしれません。ここでは、発注書に関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 発注書を作成するタイミングは?

一般的には、商品やサービスを発注するとき、見積書の内容に合意したタイミングで発注書を作成します。見積書に記載された単価や納期、支払条件などを確認した上で、発注の意思表示として発注書を発行します。また、取引先との合意がスムーズに進む場合には、見積書兼発注書として作成し、1つの書類で完結させる方法もあります。

Q2. 発注書には法的効力はある?

発注書自体には直接的な法的効力はありませんが、契約の成立を示す重要な証拠となります。発注書は、取引内容や条件を明確化し、双方の合意内容を記録する役割を果たします。特に下請法の対象となる取引では、発注書の発行が義務付けられ、法的なルールに基づく書面交付が求められるため、内容を正確に記載することが重要です。

Q3. 発注書を作成しなかった場合はどうなる?

発注書を作成しない場合、口頭やメールでのやり取りが証拠として扱われることになります。しかし、これでは取引内容の誤解やトラブルが起こりやすく、後々の問題解決が難しくなる可能性があります。発注書を作成しておけば、取引条件の確認や誤解の防止に役立ち、万が一の際には重要な記録として活用できます。

Q4. 発注書の送付方法はどのようなものがある?

発注書の送付方法には、以下の3つが一般的です。

- 郵送

日本郵便や信書便事業者を利用します。信書に該当するため、メール便は利用できません。 - FAX

状況によっては事前に送信する旨を連絡し、送付状を添付します。 - メール

PDF形式で添付し、パスワード保護を行うことが推奨されます。取引先のルールや業務フローに合わせて送付方法を選びましょう。

Q5. 発注書への押印は必要?

発注書への押印は必須ではありません。近年では電子契約が進む中で、電子署名やデジタル印鑑を使用するケースも増えています。

Q6. 発注書と見積書の違いは?

見積書と発注書は、取引の異なる段階で使用される書類です:

- 見積書:取引開始前に、発注者が受注者に条件や金額の提案を受けるために使用

- 発注書:見積書の内容を確認し、発注者が受注者に正式に発注を依頼する際に使用

両者の内容が一致しているかを確認することが重要です。

Q7. 発注書と契約書の違いは?

発注書と契約書は似ていますが、役割と使用場面が異なります。

- 発注書:発注者が受注者に依頼内容を伝え、意思表示を行うための書類

- 契約書:取引条件を明確にし、双方の意思表示を行うための書類

発注書のみで契約が成立する場合もありますが、契約内容が複雑な場合には、別途契約書を作成することが一般的です。