建設業の請求書の無料エクセルテンプレート|必要な記載項目と書き方を解説

建設業の請求書の無料エクセルテンプレート

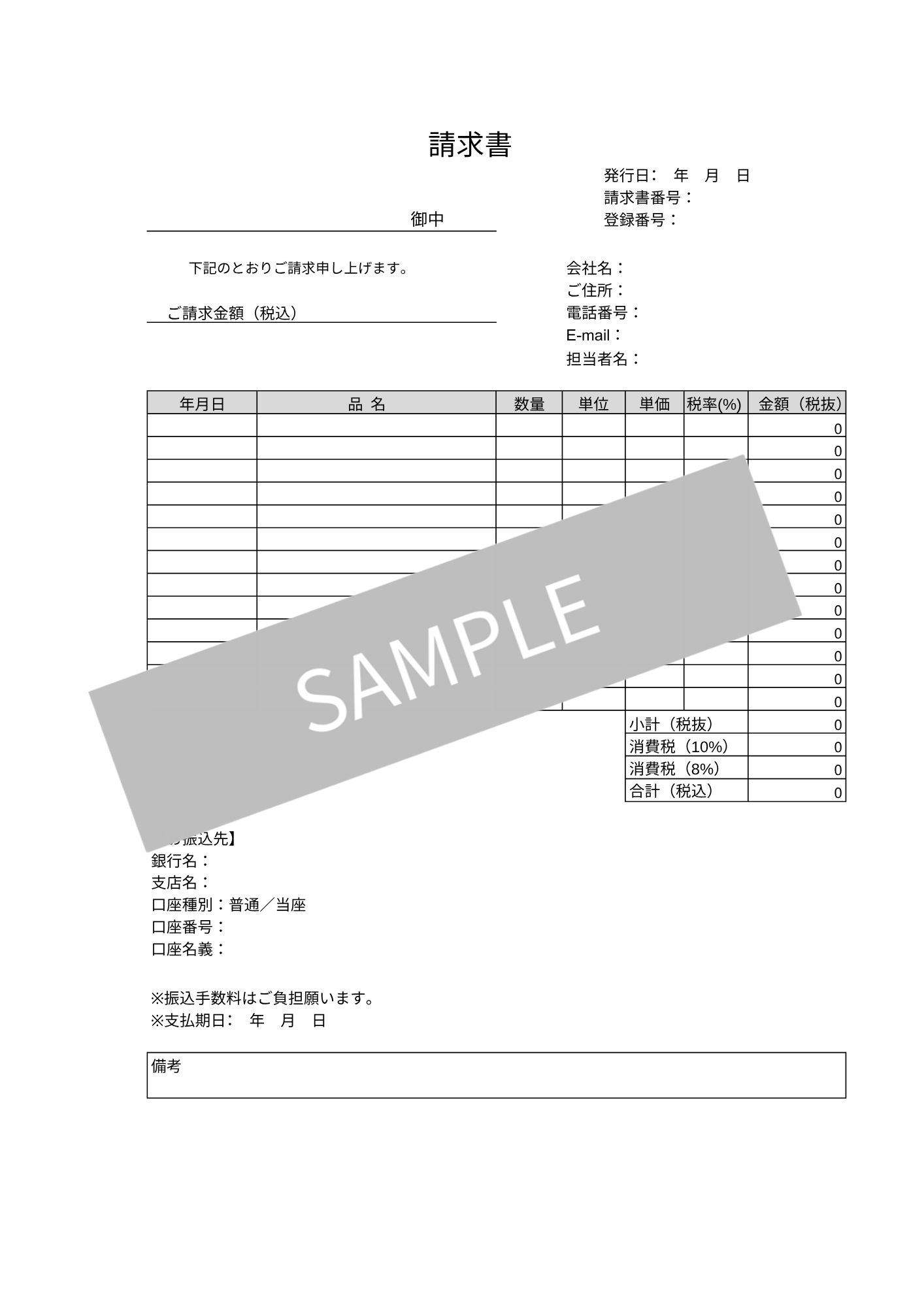

建設業の請求書には、提供した工事・サービスの内容や数量、単価、合計金額などを記載します。課税事業者はインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した請求書の作成が必要です。

ここでは、建設業で使う請求書を簡単に作成できるエクセル形式の無料テンプレート(インボイス制度対応)をご用意しました。必要な項目を一通り揃えているため、請求書作成の手間を大幅に軽減できます。ぜひご活用ください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

建設業の請求書とは?

建設業の請求書とは、工事や作業に対する代金を請求するために発行する書類です。書式や基本項目は一般的な請求書と同じですが、工事内容や期間、出来高など、一般の請求書とは異なる工事特有の要素を記載するのが特徴です。

ここでは、建設業の請求書について詳しくみていきましょう。

請求書の書式や記載項目

建設業の請求書には、一般的な請求書と同様に法律で定められた特別な書式はありません。しかし、取引内容や請求金額の根拠を明確に示すため、日付や請求先、品目、数量、単価、金額などの基本的な項目を漏れなく記載することが求められます。

また、インボイス制度に対応する場合は、登録番号や税率区分、消費税額の内訳など、必要項目の記載も欠かせません。記載漏れを防ぐためには、テンプレートを活用すると便利です。

また、建設業の請求書は、特有の要素として「人工費(にんくひ)」があります。これは、作業員1人が1日作業した労務の対価を「1人工」として数えるものです。建設業の請求書では、この人工数と単価を記載し、労務費として明示するケースが多い点が、他の業種との大きな違いといえるでしょう。

見積書との違い

建設業で作成される書類には、請求書のほかに「見積書」があります。見積書は、工事を依頼する前に、工事の内容や費用の目安を事前に提示するための書類です。見積書には工事の具体的な作業内容・数量・単価・合計金額などが記載されます。発注者は見積書をもとに、工事の範囲や予算を把握し、発注の判断材料とします。

一方、請求書は実際に工事が進み、発生した費用を請求するための書類です。見積書とは、作成する時期や記載内容が異なります。請求書には、工事が完了または一定期間の作業が終わったあとに、実際の費用を正確に反映して記載します。

通常、工事は見積書の内容に基づいて進められ、見積書に沿った実費や追加費用などを含めて請求書が作成されます。これにより、発注者は請求内容を確認しやすくなり、トラブルの防止やスムーズな支払いにつながるでしょう。

建設業の請求書の書き方

建設業の請求書は、発行日や請求先、請求内容など、記載すべき項目を正確に書くことが大切です。

ここでは、請求書の書き方を項目ごとに解説します。

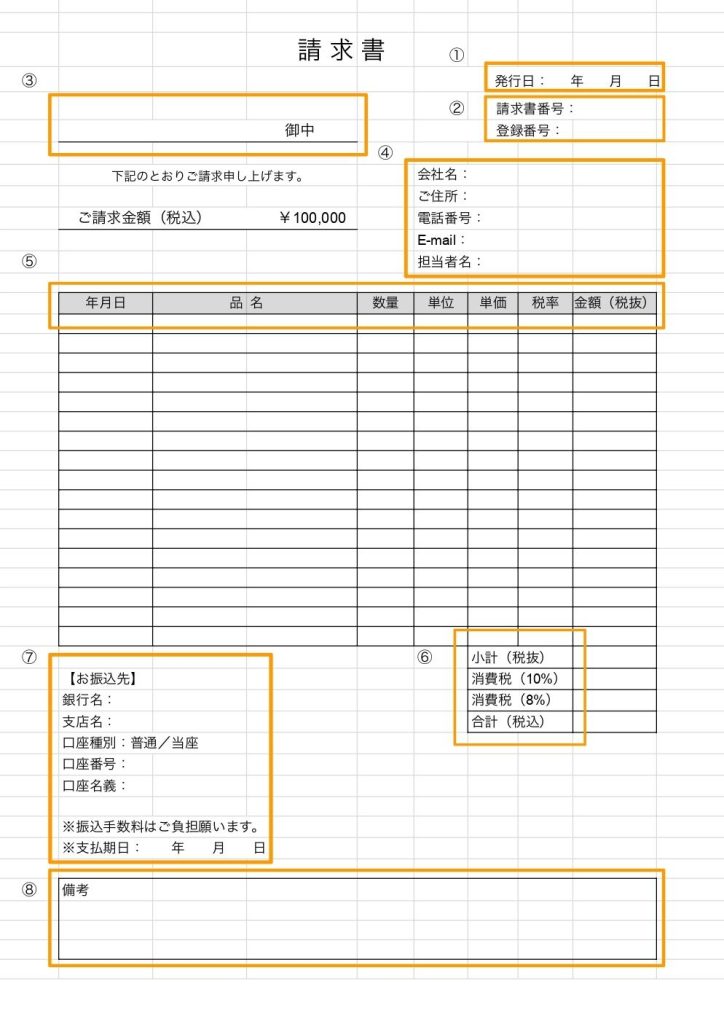

① 発行日

請求書の日付欄には、原則として「発行日」を記載します。この発行日は、単に書類を作成した日を記載するのではなく、取引の形態(掛売りまたは都度払い)に応じて設定します。

月ごとに請求・支払いを行う「掛売り」の場合は、あらかじめ定められた「締め日」に基づいて日付を記載します。一方、「都度払い」では、商品やサービスの納品を完了した日(建設業では工事や作業が完了した日)を発行日とするのが一般的です。

② 請求書番号

発行日の下に、請求書番号を記載します。請求書番号は、社内で請求書を管理・検索しやすくするための通し番号です。記載することで請求済みや未入金などが把握しやすくなり、問い合わせにも即座に対応できます。

請求書番号は、「年月+通し番号(202507-01など)」や「番号のみの連番」など、規則性を持たせておくことで、確認や会計処理がスムーズになります。

なお、インボイス対応の適格請求書の場合は「登録番号」の記載が必須です。

③ 宛先

請求書の宛先欄には、請求先の「会社名」「部署名」「担当者名」を省略せず、正式名称で記載します。略称や通称を用いると、請求書としての信頼性や正当性が損なわれる可能性があるため、必ず法人登記上の正式名称を使用しましょう。

また、建設業では元請会社と下請会社、あるいは管理部門と現場など、発注元と実際の請求先が異なる場合があります。そのため、請求書を発行する前に、誰宛てに発行すべきかを取引先に確認しておくと安心です。

さらに、敬称の使い分けにも注意が必要です。個人名に対しては「様」を付け、会社名や部署名など団体に宛てる場合は「御中」を使用します。たとえば、「株式会社〇〇 建設部 御中」「〇〇様」のように、相手に失礼がないよう丁寧な表記を心がけましょう。

④ 発行者

請求書の「発行者欄」には、請求元の情報を漏れなく正確に記載します。基本的な情報として、会社名、所在地(住所)、担当者名は必須ですが、それに加えて電話番号やFAX番号、メールアドレスといった複数の連絡手段を併記しておくと、取引先からの問い合わせにも迅速に対応しやすくなります。

特に建設業では、現場や工期に関する確認事項が発生することも多いため、確実に連絡が取れる体制を整えておくことは、信頼関係の構築や業務のスムーズな進行につながります。

⑤ 請求内容

請求内容の欄には、「年月日」「品名」「数量」「単位」「単価」「金額」を、正確かつ漏れなく記載します。これらの項目は、取引内容を明確にし、請求内容の根拠を示すために重要です。

なお、インボイス制度に対応した適格請求書を発行する場合は、上記に加えて「税率」および「消費税額等」の記載が必要となります。税率が異なる商品やサービスが混在する場合は、それぞれの税率ごとに区分して記載しましょう。

⑥ 小計・消費税・合計

税抜金額(小計)、消費税額、および税込の合計金額を明記します。消費税には、軽減税率の対象とならない品目(税率10%)と、対象となる品目(税率8%)があるため、それぞれを区分し、税率ごとの小計および税額を正確に記載してください。

特にインボイス制度に対応した適格請求書では、税率ごとの消費税額を明示することが義務づけられています。請求書を発行する際には、適用される税率を確認のうえ、正確に計算・記載することが大切です。

⑦ 振込先・支払期限

支払いを口座振込にする場合は、振込先の情報を記載します。「銀行名」「支店名」「口座の種類(当座・普通)」「口座の名義」「口座番号」を正確に記載しましょう。あわせて、「支払い期限」も明確に記載することで、相手方にとって支払いのスケジュールが分かりやすくなります。

また、振込手数料を支払側に負担してもらう場合は、「振込手数料はご負担願います」などの一文を記載しておくとよいでしょう。

⑧ 備考

備考欄は、請求に関して特別な取り決めや連絡事項を伝えるためのスペースです。請求書に記載しておきたい注意事項や補足事項がある場合は、「備考欄」に記載します。支払い方法や請求内容に関する補足、今後の請求予定などがある場合に記載しておくとよいでしょう。

備考欄を活用することで、請求書を受け取る側にとって請求書の内容がより明確になり、確認や問い合わせの手間を減らすことができます。

適格請求書(インボイス)の場合の記載項目

2023年10月から導入されたインボイス制度は、売り手が「適格請求書」を発行・交付し、買い手(仕入側)がその請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除を受けることができる仕組みです。

この制度に対応するためには、通常の請求書に加え、以下の項目を記載した適格請求書を発行することが義務付けられています。

- 発行者の氏名または名称(国税庁に登録された正式な事業者名)

- 適格請求書発行事業者の登録番号

- 請求書の宛名(買い手の氏名または名称)

- 取引年月日(取引または納品が行われた日)

- 取引内容(品目名、数量、単価などを明記。軽減税率対象の場合はその旨を明記)

- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

これらの要件を満たした請求書のみが、適格請求書と認められます。

なお、発行者が免税事業者である場合は、適格請求書を発行することができません。インボイス制度に対応するには、あらかじめ適格請求書発行事業者として登録しておく必要があります。

建設業の請求書を作成・送付する際のポイント

建設業で請求書を発行するとき、いくつか注意したい点があります。ここでは、請求書を作成・送付する際のポイントを詳しくみていきましょう。

人工費は明確に記載する

人工費とは、作業員や職人など、現場で実際に作業を行う労働者に対して支払われる労務費のことです。たとえば、作業員が1人で1日働くと「1人工」、3人が2日間働くと「6人工」となります。この人工数に単価を掛けた金額が、人工費として見積もられます。

請求書に人工費を記載する際は、「品名」に「人工費」と記載し、「人数 × 日数」で算出した人工数を「数量」に入力します。「単位」は「人工」とし、該当する単価と金額を正確に記載しましょう。

また、備考欄には「どの現場で発生した費用か」を明記しておくと、取引先が請求内容をすぐに把握でき、確認や問い合わせの手間が省けます。

値引きする場合は条件を明記する

請求書に値引きを適用する場合は、値引きに関する情報を明確に記載し、取引先がその内容を正しく理解できるようにしましょう。

たとえば、「◯月◯日納品分に対して5%の割引を適用」や「〇〇キャンペーン適用による1,000円の値引き」など、値引きの金額や割合、適用される対象範囲などを具体的に記載します。

値引きの条件を明示することで、取引先との認識のずれや誤解を防ぎ、スムーズな支払い処理につながります。また、透明性のある対応は、取引先との信頼関係の構築にも役立つでしょう。

送付後の受領確認を行う

請求書を送付したあとは、必ず相手先に受領の確認を行いましょう。先方から受領の連絡がない場合には、電話やメールなどで確認を取ることが大切です。その際、請求書の内容に誤りがないかもあわせて確認しておきましょう。

請求書送付後も相手先とのやり取りを丁寧に行うことで、行き違いや支払い遅延といったトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

建設業の請求書は、工事やサービスにかかった費用を明確に記載し、正確な金額を請求するための重要な書類です。必要項目を漏れなく記載するようにしましょう。インボイス制度に対応する場合は、適格請求書としての要件を満たす必要があり、税率ごとの金額や登録番号などの記載も求められます。

請求後は、受領確認も欠かせません。取引先との円滑なやり取りが、信頼関係の構築につながります。適格請求書を作成する際は、無料でダウンロードできるテンプレートもぜひご活用ください。