建設業の工事向け見積依頼書無料エクセルテンプレート|書き方を紹介

建設業では、工事を進めるにあたって見積依頼書を作成することがあります。主な記載項目は、工事名称・場所・明細(項目や数量など)です。

本記事では、建設業で見積依頼書が必要な理由や、見積依頼書を手軽に作成するための無料エクセルテンプレートを紹介します。

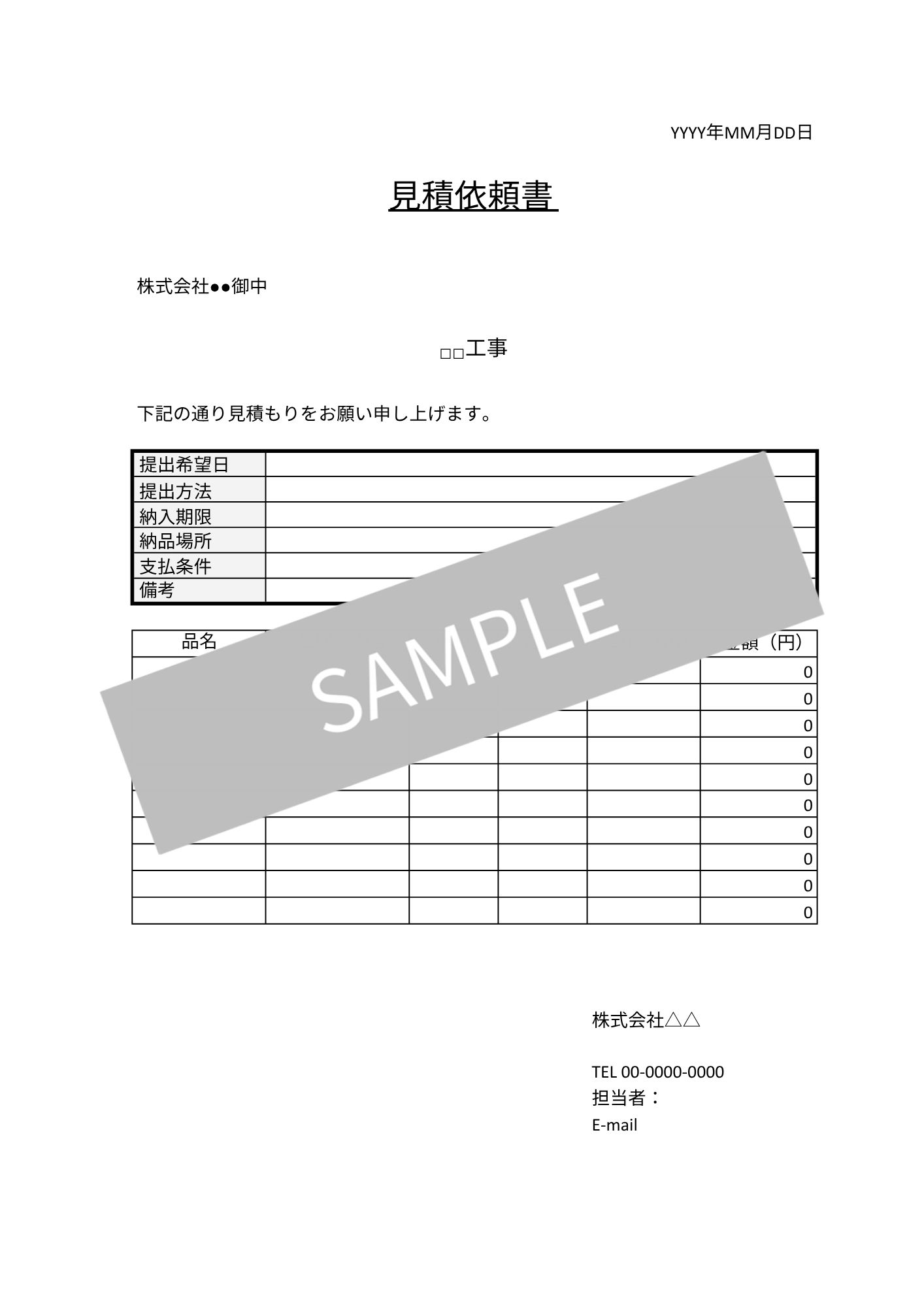

建設業見積依頼書の無料エクセルテンプレート

建設業では、見積書が必要な場合に相手に対して見積依頼書を作成することが一般的です。そこで、初めての方でも簡単に作成できるエクセル形式の無料テンプレートをご用意しました。このテンプレートを使うことで、建設業における見積依頼書を作成する手間を省けます。

元請として建設工事を進める予定がある場合などに、ぜひ活用してください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

見積依頼書とは

見積依頼書とは、取引を予定している相手に対して見積書を依頼する際に作成する書類のことです。英語で見積書を意味する「Request For Quotation」の頭文字をとって、RFQと表現することもあります。

見積依頼書を作成する代表的な業種のひとつが、建設業です。元請が一部の工事を別の業者に依頼することを検討している場合や、工事にあたって必要な資材の調達を探している場合などに、見積依頼書を作成することがあります。

建設業で見積依頼書が必要な理由

トラブルを未然に防ぐために、建設業では見積依頼書の作成が必要です。見積依頼書を作成して工事の日程や必要な資材の数量などを明らかにすることで、「言った・言っていない」「聞いた・聞いていない」など発注側と受注側の間で認識のズレが生じるリスクを軽減できます。

また、建設業法第20条第1項で、建設業者は請負契約を締結するにあたって経費の内訳や準備に必要な日数などを明らかにして見積もるよう努めなければならない旨が定められています。さらに、「建設業法令遵守ガイドライン」では、元請人が見積もりの内容などを伝える際には、書面もしくはメールでの伝達がが求められており、これも見積依頼書が必要な理由のひとつです。

参考:

e-Gov 法令検索「建設業法 第二十条第一項」

国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第11版)」

見積依頼書の書き方・記載項目

見積依頼書の主な記載項目は、以下のとおりです。

- 作成日・標題・宛先

- 工事名称

- 提出希望日・提出方法

- 期日・納品場所・支払方法(支払条件)

- 備考

- 明細

- 依頼者情報・問い合わせ先

ここからは、各項目の書き方について解説します。

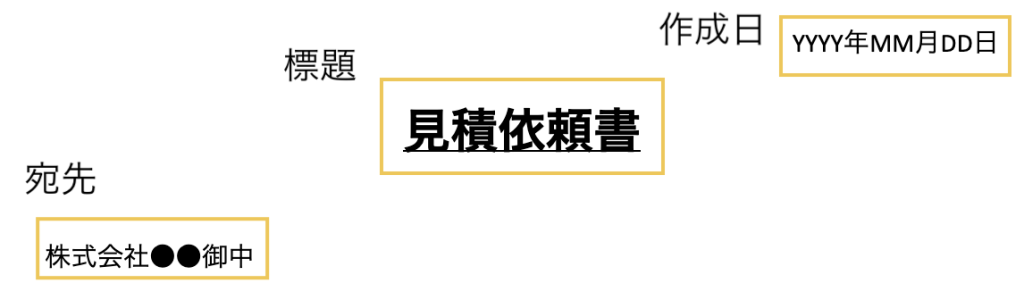

作成日・標題・宛先

書類の上部中央に、標題(「見積依頼書」)を記載します。そして、標題の右上には日付を記載しましょう。日付は、西暦でも和暦でも構いません。

また、標題の左下には相手先の名称や氏名を記載します。会社名の場合は「御中」、氏名の場合は「様」を後ろにつけましょう。失礼のないよう、名刺やホームページなどで確認して正しく記載することが大切です。

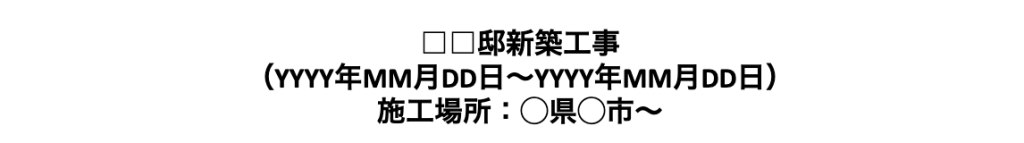

工事名称

工事名称がすでに決まっている場合は、見積依頼書に記載します。工事名称の例は、以下のとおりです。

- 〇〇邸新築工事

- 〇〇ビル屋上防水改修工事

- 〇〇公園歩道改修工事

工事名称を記載することで、相手はどのような作業や材料が必要なのかをイメージしやすくなります。また、工事名称部分に住所や工程(YYYY年MM月DD日~YYYY年MM月DD日)なども補足しましょう。

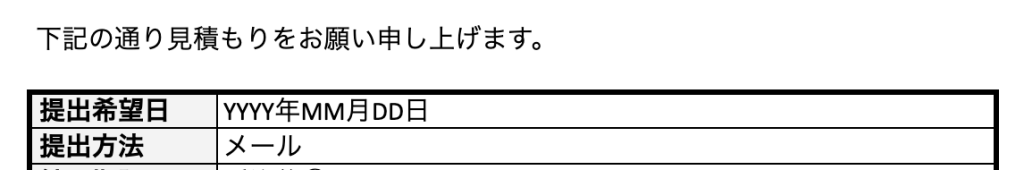

提出希望日・提出方法

「工事名称」の下に「下記の通り見積もりをお願い申し上げます。」などと記載し、さらにその下で「提出希望日」や「提出方法」を伝えます。

「提出希望日」は、建設業法や建設業法施行令で定められている見積期間を意識しましょう。見積期間とは、元請側が下請側に依頼してから見積もりを提示してもらうまでに設けなければならない一定の猶予期間のことです。

建設業法施行令第6条によると、建設工事では原則として1件500万円未満の場合に1日以上、500万円以上5,000万円未満の場合に10日以上、5,000万円以上の場合に15日以上の見積期間を設けなければなりません。

「提出方法」については、郵送・持参・メールなど希望する方法を記載します。

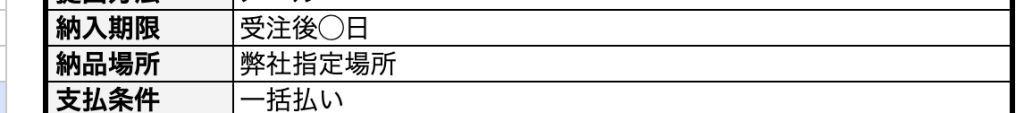

期日・納品場所・支払方法(支払条件)

「提出方法」の下には、「期日(納入期限)」「納品場所」「支払方法(支払条件)」を記載します。

「期日」は、材料を仕入れる場合に納品を希望する日にちです(例:受注後◯日)。「納品場所」には、材料を仕入れる場合に届けてもらう場所を記載します(例:弊社指定場所)。

「支払条件」は、代金をどのように支払うのかを記載する項目(例:一括払い)です。

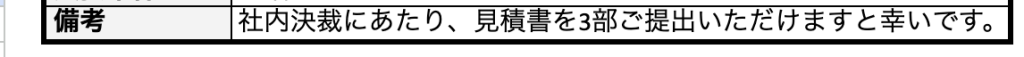

備考

ここまでに記載しきれなかった特記事項や補足情報については、「支払方法」の下に設けた「備考」欄に記載しましょう。

たとえば、工事にあたって設けられている制限や、責任の範囲などについて記載します。また、2部以上見積書が必要な場合はその旨も記載しておきましょう。

なお、建設工事の請負契約を前提として見積依頼書を作成する場合は、建設業法第19条第1項で定められている項目のうち、原則として以下13項目の記載が求められます。

- 工事内容

- 工事着手の時期・工事完成の時期

- 請負代金の全部・一部の前金払・出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期や方法

- 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担・それらの額の算定方法に関する定め

- 天災そのほか不可抗力による工期の変更または損害の負担・その額の算定方法に関する定め

- 価格などの変動や変更に基づく請負代金の額・工事内容の変更

- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

- 注文者が工事に使用する資材を提供し、建設機械そのほかの機械を貸与するときは、その内容や方法に関する定め

- 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期・方法並びに引渡しの時期

- 工事完成後における請負代金の支払の時期や方法

- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結、そのほかの措置に関する定めをするときはその内容

- 各当事者の履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

- 契約に関する紛争の解決方法

提出前に、各欄や備考に盛り込まれているかを確認しましょう。

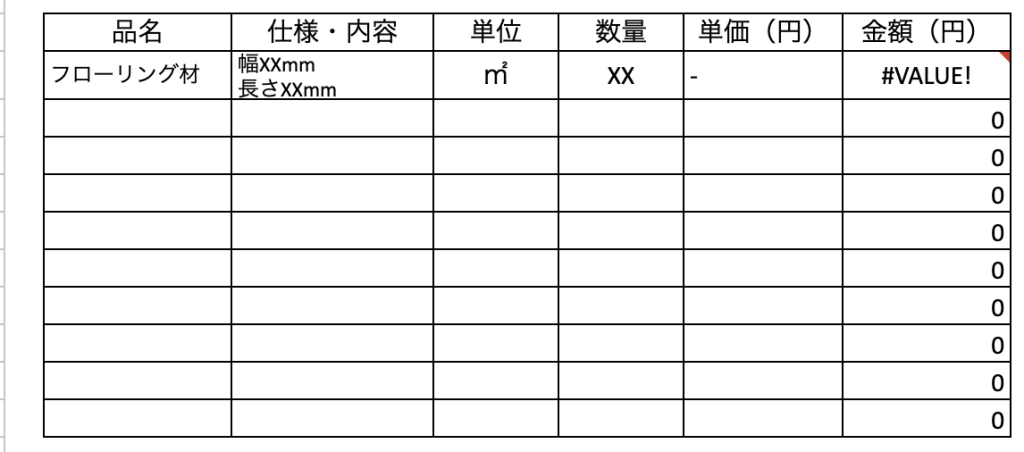

明細

「備考」の下には、具体的な内容(明細)を記載します。

工事の材料を仕入れる場合は、品名・内容・単位(「枚」「個」「平方メートル」など)・数量を記載しましょう。単価や金額は、参考価格がわからない限り空欄で構いません。

外注工事のために見積依頼書を作成する際は、品名に「〇〇工事」、単位もしくは数量に「一式」などと記載します。

依頼者情報・問い合わせ先

見積依頼書の右下には、自社の情報(会社名・住所・電話番号など)を記載します。相手とスムーズにやり取りできるように、担当者名やメールアドレスなども記載しておくとよいでしょう。相手が自社と連絡をうまく取れないと、見積書の発行が遅れてしまいます。

なお、今回紹介した記載箇所はあくまで一例です。依頼者情報を工事名称の右上に記載するケースもあります。

見積依頼書を作成する際のポイント

見積依頼書を作成する際の主なポイントは、以下のとおりです。

- 工事内容や要望について明確に記載する

- 必要な情報を漏れなく記載する

- 関連する資料を添付する

- 建設業法を理解しておく

- 公共工事には国土交通省のフォーマットを活用する

それぞれ解説します。

工事内容や要望について明確に記載する

見積依頼書を作成する際は、読み手が理解しやすいように工事内容や要望について明確に記載することが重要です。いつまでに・何が・どれくらい必要なのかなどを、相手にはっきりと伝えましょう。

また、誤解を招きやすい表現や省略した表現を使わないことも大切です。自社内では当たり前に通じる表現でも、相手に間違って伝わるとのちに大きなトラブルにつながりかねません。

必要な情報を漏れなく記載する

相手が見積書を作成するにあたって、欠かせない情報を漏れなく記載することも重要なポイントです。

建設業に関する見積書を正確に作成するためには、さまざまな情報を考慮しなければなりません。そのため、見積依頼書に盛り込まれている情報が少ないと、都度内容についての確認の連絡が来る可能性があります。

最初から情報を網羅しておけば、相手に余計な手間をかけないうえ、より早くに見積書を受け取れるでしょう。

関連する資料を添付する

見積依頼書を作成する際は、工事に関連する資料を添付しましょう。

工事内容によって、見積依頼書の内容だけでは相手に必要な情報を伝えきれないことがあります。そこで、工事の図面や仕様書などをメールに添付したり、書類に同封したりすれば、より正確な内容を伝えられるでしょう。

なお、資料が多い場合やわかりにくい場合には、要約や補足を加えることも大切です。

建設業法を理解しておく

建設業法や建設業法施行令を理解しておくことも、見積依頼書を作成する際に欠かせません。

建設業法とは、建設業者の資質向上や建設工事請負契約の適正化などを図ることを目的として定められた法律で、建設業法施行令は建設業法を施行するために設けられた規則です。建設業法や建設業法施行令には、見積もりに関する決まりも定められています。

たとえば、見積依頼書で提出希望日を指定する際は、建設業法施行令第6条の見積期間を意識しなければなりません。

公共工事には国土交通省のフォーマットを活用する

公共工事を進めるにあたり見積依頼書を作成する際は、国土交通省のフォーマットを活用しましょう。

国土交通省のウェブサイトでは、建築工事や設備工事の「公共建築工事見積標準書式」を公開しておりPDFやエクセル形式でダウンロードできます。また、作成時に同じく国土交通省が定めている「建設業法令遵守ガイドライン」も参考にしましょう。

【例文付き】見積依頼書を送付する際の文章

見積依頼書をメールで送付する際は、文面に以下のような項目を盛り込みましょう。

- 見積依頼書を添付すること

- いつまでに提出してほしいか

- 不明な点がある場合は連絡してほしいこと

- 連絡先

メールで送付する際の例文を以下にまとめました(宛先・挨拶・担当者連絡先など省略)。

| いつもお世話になっております。 この度は、〇〇工事に関する見積もりをお願いしたく、ご連絡いたしました。 添付した見積依頼書をご確認のうえ、内容についてご検討いただきたくお願い申し上げます。 ご多忙の折大変恐縮ではございますが、□月□日までに見積書をご提出いただけますと幸いに存じます。 ご不明な点がございましたら、下記担当者までご連絡ください。 何卒よろしくお願い申し上げます。 |

相手に失礼な印象を与えないよう、丁寧な文面を心がけましょう。

見積書依頼書を作成してから契約するまでの流れ

見積依頼書を作成してから、契約に至るまでの一般的な流れは以下のとおりです。

- 見積依頼書を作成し、関連書類と一緒に送付する

- 見積書を受け取る

- 受け取った見積書をほかの業者の見積書と比較し、社内でどの業者に依頼するか決める

- 選定した業者に詳しい内容を説明する

- 合意したら、契約を締結する

契約の締結後、合意した内容にもとづいて工事を着工します。

まとめ

建設業の見積依頼書とは、工事の元請業者が一部の工事を別の業者に依頼したり、材料を仕入れたりするにあたって、費用を把握・比較するために作成する書類です。本記事で紹介した無料エクセルテンプレートを活用すれば、スムーズに建設業の見積依頼書を作成できます。

見積依頼書を作成する際は、情報を漏れなく明確に記載することや、関連資料を添付することなどがポイントです。今後、工事を担う際は、必要項目をすべて盛り込んだ読みやすい見積依頼書の作成を心がけましょう。