見積依頼書の無料エクセルテンプレート|記載項目と作成の注意点は?

見積依頼書とは、主に工事やサービスの発注をする際、受注者に見積もりの作成を依頼するための書類です。特に建設工事では、書面による見積もり依頼が推奨されています。

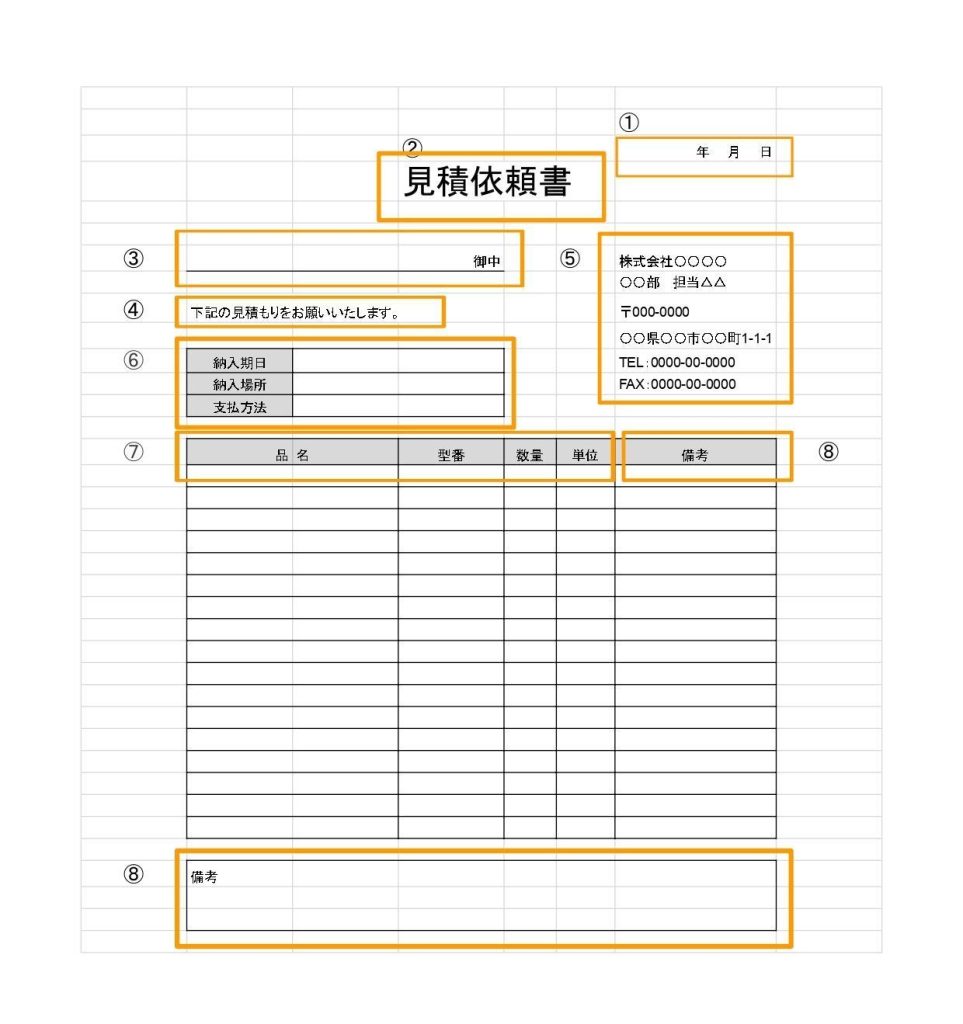

本記事では、見積依頼書を簡単に作成できる無料エクセルテンプレートをご紹介するとともに、主な記載項目や作成の際の注意点について詳しく解説します。

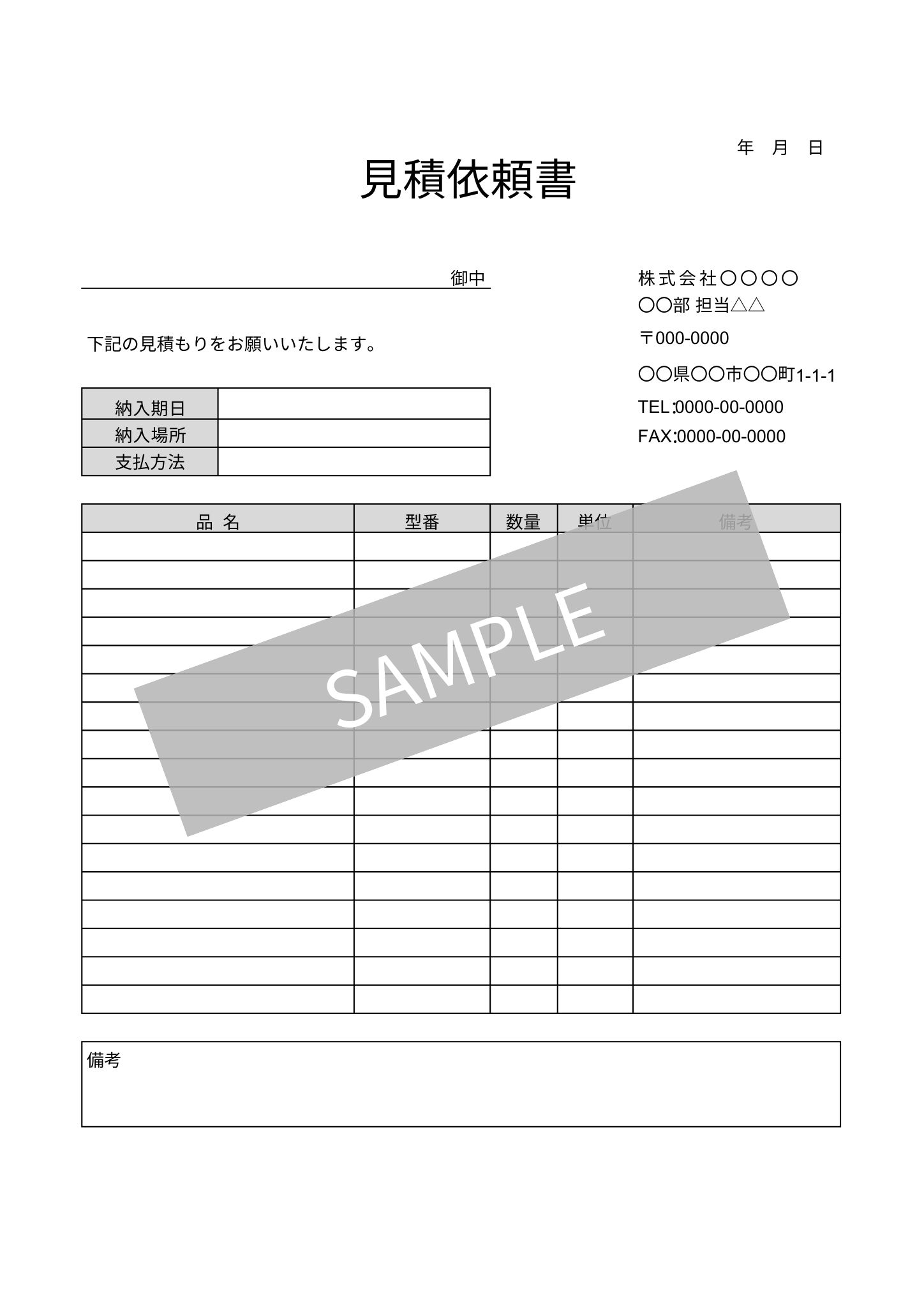

見積依頼書の無料エクセルテンプレート

見積依頼書は、発注者が受注者に見積書の作成を依頼するための書類です。依頼内容や条件を明確に記載することで、受注者が正確な見積もりを作成しやすくなります。

ここでは、見積依頼書を簡単に作成できるエクセル形式の無料テンプレートをご用意しました。必要な項目を一通り揃えているため、見積依頼書作成の手間を大幅に軽減できます。ぜひご活用ください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

見積依頼書とは?

見積依頼書とは、商品やサービスを発注したいと考えているとき、販売業者やサービス提供者などに対して「どれくらいの費用がかかるのか」を正式に問い合わせるための文書です。

ここでは、見積依頼書を作成する目的について解説します。

見積依頼書を作成する目的

見積依頼書を作成する目的は、依頼内容や条件を明確に伝え、受注者に正確な見積もりを作成してもらうことです。これにより、数量・納入期間などの項目を発注者と受注者の双方が事前に確認でき、認識の違いによるトラブルを未然に防ぐことができます。

また、見積依頼書を取引内容の記録として残すことで、業務の流れを明確にする役割も果たします。

建設業法では書面による見積依頼を推奨

建設業法第20条第1項では、建設業者に対して見積書の作成および交付が義務付けられています。さらに第2項では、工事の発注者から見積依頼を受けた場合、契約締結前に見積書を提出する必要があることが明記されています。

これらの法令の趣旨は、受発注双方の認識のズレを未然に防ぎ、取引を公平かつ円滑に進めることです。

加えて、国土交通省が策定した「建設業法令遵守ガイドライン」においても、見積依頼は書面で行うことが望ましいとされています。

参考:e-GOV検索 建設業法

参考:国土交通省 建設業法令遵守ガイドライン

見積依頼書に記載する項目

見積依頼書には特に決まった書式はありませんが、一般的に記載が必要とされる項目はある程度定まっています。

ここでは、標準的な見積依頼書のレイアウトを見ながら、必要な項目について書き方を紹介します。

①発行日

まず、見積依頼書を発行した日付を記載します。これは書類の有効性や信頼性を高めるうえでも重要な項目です。特に、見積依頼から見積書の提出までに一定の期限を設ける場合、発行日を明示しておくことで、提出期限の起算点が明確になります。

発行日を記載しないと、「いつ依頼したのか」が分からなくなり、見積書の提出期限が曖昧になります。トラブルを防ぐためにも、忘れずに記載しましょう。

②タイトル

書類の内容を明確にするため、書類のタイトルを大きめの文字で分かりやすく記載します。一般的には「見積依頼書」や「見積書作成のお願い」など、シンプルで分かりやすいタイトルが用いられます。

また、「〇〇工事 見積依頼書」のように、依頼内容が一目で分かる具体的なタイトルにすれば、よりスムーズなやり取りができるでしょう。

③依頼先の名称

見積書を依頼する相手方の名称を記載します。「◯◯株式会社」など、会社名や団体名は正式名称を記載することが大切です。

依頼先の担当者名が分かっている場合には、社名と並んで「◯◯様」と、敬称を付けて記載しておけば、誰に向けた依頼書なのかが明確になり、スムーズな対応を促せるでしょう。

④依頼文

文書が見積書の作成を依頼するものであることを明確にするために、依頼文を記載します。

形式的な一文で問題ありませんが、「下記内容について見積書の作成をお願いいたします」といった簡潔な依頼文を添えることで、書類の趣旨がより明確になります。

このような依頼文を加えることで、受け取った相手が目的をすぐに理解でき、対応の優先順位について判断しやすくなります。

⑤依頼元の名称

依頼元である自社の情報を記載します。社名だけでなく担当部署、担当者名も明記し、住所や電話番号・FAX番号など、複数の連絡先の情報を入れておくと相手が返信や問い合わせを行う際に便利です。

特に見積内容に不明な点があった場合、迅速に連絡が取れるようにしておくことで、スムーズなやり取りにつながるでしょう。

⑥納期・納入場所・支払方法

取引における納期や納入場所、支払方法を記載します。納期は「◯年◯月◯日」「受注後〇日以内」など、具体的な日時や期間を記載しましょう。

納入場所は「弊社指定の場所」や「弊社本社所在地」など、正確に特定できる内容を記入します。

支払方法については、「銀行振込」「一括払い」「分割払い」など、具体的な取引条件を明示してください。

⑦見積内容

見積内容として、依頼したい工事やサービスの「品名」や「数量」、および「単位」を正確に記載します。これらの情報が不明確だと、受注者は正しい見積もりを作成することが難しくなり、追加の確認が必要になる場合もあります。

正確な見積もりを依頼するためには、依頼内容をできるだけ具体的かつ明確に伝えることが非常に重要です。たとえば品名には、単に「資材」などの曖昧な表現ではなく、具体的な商品名や品番を記載するのが望ましいでしょう。

また、工事やサービスの依頼であれば、「5階フロア全体の床材張替工事」「3階の照明器具全てのLEDライトへの交換」などと記載することで、受注者側が内容を把握しやすくなり、見積作成の精度も高まります。情報を明確に記載することは、取引全体の円滑な進行にもつながるでしょう。

⑧備考

見積内容の各項目に対して補足説明がある場合は、右側の「備考欄」に記入してください。たとえば、商品の仕様や特記事項、納品に関する要望など、個別に伝えておきたい情報がある場合に活用します。

全体に関する補足事項がある場合は、見積内容の下部にある備考欄を使用します。全体の条件や特別な依頼事項、注意点などをまとめて記載するとよいでしょう。

補足が特にない場合は、どちらの備考欄も空欄のままで問題ありません。

見積依頼書を作成する際の注意点

見積依頼書を作成する際は、必要事項を漏れなく記載することが大切です。特に建設工事の見積もりでは、見積書の提出までに一定の期間を設ける必要があると法律で定められています。

ここでは、見積依頼書作成で注意すべきポイントを解説します。

必要情報を漏れなく記載する

見積依頼書には、依頼したい内容や要望など、見積もりの作成に必要な情報を漏れなく、かつできるだけ具体的で明確に記載することが大切です。

記載内容が曖昧なままだと、受注者は正確な見積もりを出すことが難しくなり、結果として追加のやり取りが発生したり、誤解が生じたりするおそれがあります。

特に複数の要望や条件がある場合には、それぞれの優先順位を明記しておくと、受注者が重要なポイントを把握しやすくなり、より的確な提案や見積もりを受けられるようになるでしょう。

建設工事では見積書発行までに期間を設ける

建設工事の見積もりにおいては、依頼から見積書の発行までの期間について、建設業法施行令第6条により以下のような基準が設けられています。

- 工事請負金額が500万円未満の場合:1日以上

- 工事請負金額が500万円以上、5,000万円未満の場合:10日以上(やむを得ない場合は5日以上)

- 工事請負金額が5,000万円以上の場合:15日以上(やむを得ない場合は10日以上)

これらの規定は、下請業者に十分な検討時間を与えることで、正確かつ公正な見積もりを提出してもらい、適正な契約を締結することを目的としています。

そのため、上記の基準よりも短い見積期間を一方的に設定することは原則として認められていません。「やむを得ない事情」がある場合に限り、例外的に期間の短縮が可能ですが、「できるだけ早く」など曖昧な記載をすることは、建設業法違反とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

見積依頼書は発注者が受注者に対して見積書の作成を依頼するための書類であり、依頼内容や条件を具体的に記載することで、正確な見積もりが得られます。双方の認識のズレやトラブルを防ぐためにも、重要な書類です。

主な記載項目を確認し、漏れなく明確に記載しましょう。無料でダウンロードできるテンプレートも、ぜひご活用ください。