催告書の無料エクセルテンプレート|督促状との違いや書き方

催告書の無料エクセルテンプレート

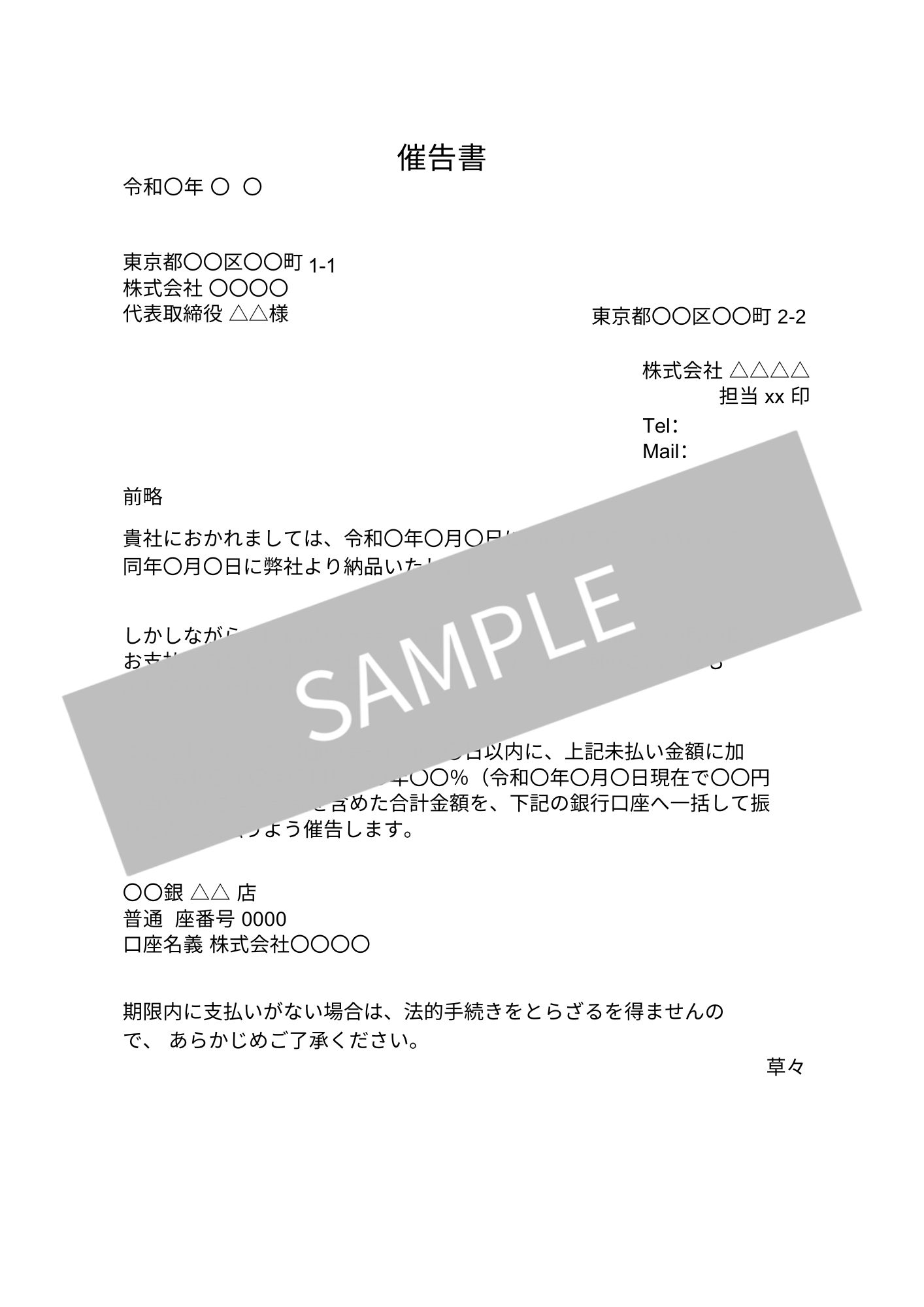

催告書は、催促状や督促状を送っても債務の履行をしてもらえないとき、最終手段として送る文書です。債務者に対し、これ以上の遅延が許されないことを明確に伝え、速やかな履行を促すために記載すべき項目があります。

ここでは、催告書を簡単に作成できるエクセル形式の無料テンプレートをご用意しました。項目を埋めるだけで必要項目が揃った催告書を簡単に作成できます。ぜひご活用ください。

今すぐ使える!無料ダウンロード

催告書とは?

催告書とは、債権者が債務者に対し、支払いなどの義務を果たすよう正式に通知するための書面です。 主に、貸付金の返済や売掛金の支払いなど、金銭に関する債務の履行を求める場合に使用されます。

ここでは、催告書と催促状・督促状との違い、送るタイミングなどを解説します。

催告書と催促状・督促状との違い

債務の履行を求める文書には、催告書のほかに催促状と督促状があります。いずれも相手に義務の履行を促す点で共通していますが、送付のタイミングや次に予定している手段が異なります。

催促状は、支払い期限から間もない時期に「支払いのお願い」をするというニュアンスで送る文書です。

一方、督促状は催促状の後に送付されるもので、内容もやや強めになり、早急な対応を求める文面となります。

督促状を送っても反応がない場合、最後通告の意味合いで送るのが催告書です。「これ以上履行しない場合、法的手段をとる」という内容を記載し、相手に対して明確かつ強い姿勢を示す役割を果たします。

催告書を送るタイミング

催告書を送るタイミングは、催促状や督促状を送付したにもかかわらず、債務者から反応がない場合であり、債権者が法的手続きを検討し始める段階です。

一般的には、支払期日を過ぎたあとすぐに催促状を送付し、それでも1〜2週間以内に連絡や入金が確認できない場合に督促状を送ります。さらに、それにも応じない場合に、最終手段として催告書を送付するという流れです。

催告書では、債務履行の最終期限を明確に記載するとともに、期限までに支払いがなされない場合は、法的措置に移行する可能性があることを明確に伝える必要があります。

催告書は内容証明郵便で送るのが一般的

催告書を送付する際には、内容証明郵便を利用するのが一般的です。内容証明郵便とは、「誰が・誰に・いつ・どのような内容の文書を送付したか」という事実を、日本郵便が公的に証明する制度です。

郵便法では、以下のように定められています。

- 44条1項「会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。」

- 48条1項「内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」

1通の文書につき、差出人・受取人・郵便局にそれぞれ控えが残されます。

内容証明郵便を利用することで、債務者が「受け取っていない」「そんな内容ではなかった」といった主張をするのを防ぐことができ、将来的に裁判など法的措置を取る際の有力な証拠となります。

さらに、「内容証明」という形式自体に公式な重みがあるため、相手に心理的なプレッシャーを与え、支払いなどの対応を促す効果も期待できるでしょう。

催告書の役割

催告書は、債務者に対して支払いや義務の履行を強く求めるだけでなく、債権の消滅時効を一時的に停止させる効果もあります。

催告書が果たす具体的な役割について、詳しく確認していきましょう。

相手に支払い等を強く促すため

催告書には、債務者に対して支払いや契約上の義務を強く促す役割があります。文面では、「このまま返済がなければ法的手段に訴える」などの厳格な表現を用いて、相手に対し心理的なプレッシャーを与え、迅速な対応を促します。

催告書の主な目的は、債務の全額を速やかに支払わせることにありますが、債務者の事情によっては分割払いや支払期限の延長といった、現実的な解決策の協議を促す効果も期待できるでしょう。

さらに、催告書を送付しておくことで、将来的に訴訟へと発展した場合に「債務者に対して十分な通告を行っていた」という証拠資料として活用することができます。

時効の完成を遅らせるため

催告書は債務者に履行を促すだけでなく、債権の時効完成を一時的に猶予するという法的な効果もあります。債権には消滅時効があり、原則として支払期日から5年間、債権者が請求や裁判などの手続きをとらなければ、時効によって消滅します。

しかし、債務者に対して文書による催告(たとえば催告書の送付)を行うと、その時点から6か月間は時効の完成が猶予されることが、民法第150条により規定されています。

支払いがなされないまま長期間が経過している場合には、催告書を送ることで時効を一時的に止めることができるため、債権保全の観点からも有効な手段です。

催告書の記載項目・書き方

催告書の書式に特別な決まりはありませんが、一般的に記載すべき項目があります。

ここでは、催告書の記載項目や書き方について解説します。

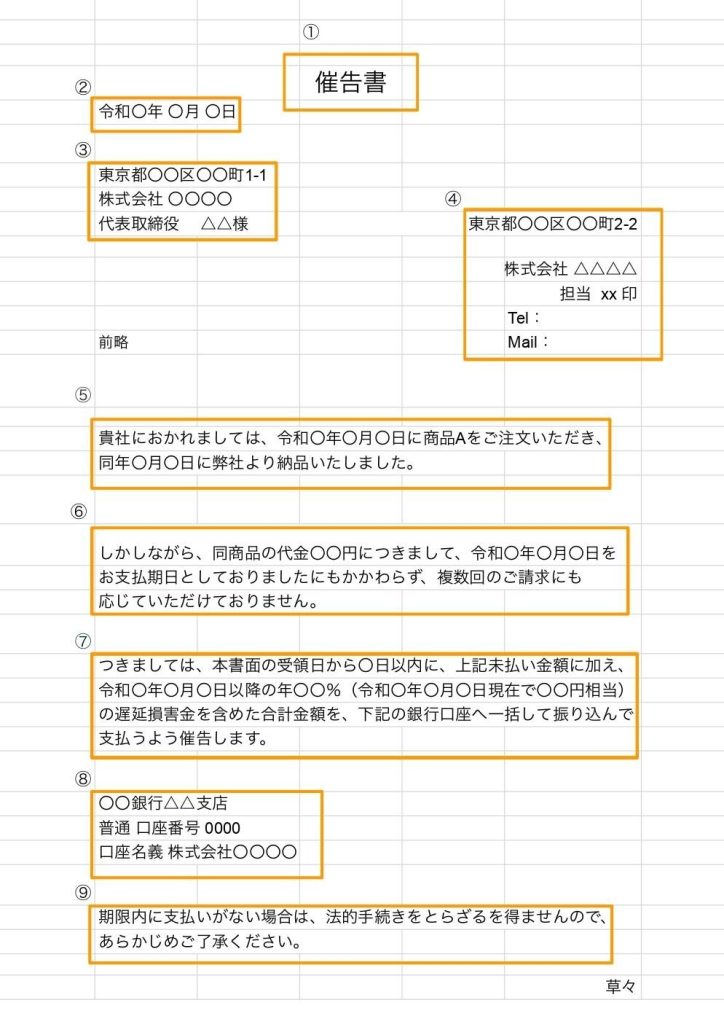

①タイトル

催告書であることを明確にするために、文書の冒頭に「催告書」とタイトルを大きく目立つように配置しましょう。

これにより、受け取った相手は本書が正式な催告であることを一目で認識し、内容の重大性を理解しやすくなります。タイトルの視認性を高めることは、催告書の効果を高めるうえでも有効です。

②作成年月日

催告書が作成・発行された日付を明らかにするため、作成年月日を記載します。催告書は、支払いが遅れている事実を通知する重要な書面であるため、発行日時をはっきりさせることが重要です。

なお、作成年月日は、時効の完成猶予を判断する際の重要な根拠にもなります。

そのため、日付は文書の冒頭または末尾など、はっきりと確認できる位置に記載してください。

③債務者(受取人)の情報

宛名には、債務者(受取人)の情報を正確に記載します。会社全体を宛先とする場合は、「〇〇株式会社 御中」と記載しましょう。

代表者個人宛とする場合は、「〇〇株式会社 代表取締役 〇〇様」とします。

また、特定の部署や担当者を指定する場合には、「〇〇株式会社 △△部(役職名)XX様」のように記載するのが一般的です。

④債権者(差出人)の情報

差出人の情報としては、会社名・部署名・担当者名を漏れなく記載して、押印してください。これにより、受取人は「誰からの通知であるか」を正確に把握できます。

催告書の発送後には、請求内容や支払方法などについて問い合わせが寄せられる可能性があるため、すぐに連絡できるよう、電話番号やメールアドレスなどの連絡先も忘れずに記載しましょう。

⑤対象となる債権の内容と金額

催告書の本文では、まず催告の対象となる債権の具体的な内容と金額を明記します。たとえば、契約名や契約日、納品日、商品やサービスの名称などを明確に記載し、それに基づく請求金額を記載しましょう。

これにより、受取人は「どの契約に基づいて、何に対する支払いが求められているのか」を明確に理解できます。

催告書は最後通告としての性質を持つため、誤解や認識のズレが生じないよう、客観的かつ具体的な記述が求められます。

⑥相手がまだ義務を果たしていないという文言

催告書の本文では、相手方が未だに契約上または法的な義務を履行していないことを明確に伝えます。たとえば、「商品の代金が未払いである」「貸金が返済されていない」など、どのような義務が履行されていないのかを具体的に示します。

また、債務不履行の内容については、支払期日や履行期限、すでに送付した請求書や督促状の有無などもあわせて記載し、相手方が状況を正確に把握できるようにしましょう。

⑦支払い等を求める(催告する)文言

本文では続けて、相手に支払い等の義務を果たすよう求める内容を記載してください。特に、債権の時効が近づいている場合には、請求内容を明確に示さなければ、法律上の「催告」として認められず、時効の進行を止めることができない可能性があります。

文章の表現に不安がある場合は、弁護士など専門家に相談するのもよいでしょう。

⑧振込先など

本文に続けて、相手に求める義務の履行期限と、具体的な履行方法を明記します。

たとえば、金銭の支払いであれば、支払期日、支払方法(銀行振込・現金など)、振込先口座の情報を記載します。

商品の返還や納品などが必要な場合には、納品場所や希望する日時もあわせて示し、相手が迷わず対応できるよう配慮してください。

⑨法的手段をとる旨の予告

最後に、この催告書が「最後通告」であることを明確に伝える必要があります。そのために、「本書到達後も義務の履行がなされない場合は、法的手段をとらざるを得ない」旨を記載しましょう。

このような文言を加えることで、相手に対して心理的な圧力を与え、速やかな対応を促す効果が期待できます。

また、法的手段とは具体的に訴訟や強制執行などを指す場合が多いため、必要に応じて専門家のアドバイスを受けて、適切な表現に整えることが望ましいでしょう。

まとめ

催告書は、督促状を送っても支払いなどの応答がない場合に、最終的な通告として送付される文書です。

債権の内容や金額、支払期限などの必要事項に加え、「期限までに履行されなければ法的措置を講じる可能性がある」旨を明記し、債務者に対して迅速な対応や連絡を促します。さらに、催告書を送ることで、消滅時効の完成を一時的に猶予する法的効果も期待できます。

正確な催告書を作成するために、無料のエクセルテンプレートもぜひご活用ください。